Почему символ Нового года — ель, а не берёза или бузина? Безопасно ли водить хороводы? Зачем Деду Морозу вообще дарить кому либо подарки? И почему они в мешке? Игрушки на ёлку — причуда нового времени или древний ритуал? Почему на верхушке всегда звезда? Зачем ёлочке гореть?

И что почитать на каникулах, чтобы проникнуться обрядами и легендами древнего праздника, расскажет блогер и наш колумнист и Яна Катанаева.

Новый Год, несомненно, самый любимый наш праздник, самый долгожданный, весёлый и шумный. А ещё он необузданный и яростный, как ледяное крошево, которое летит из под копыт оленей Карачуна…

В первую очередь, стоит отметить, что праздник такой, каким мы его знаем, пришёл к нам не так давно. В языческие дохристианские времена наши предки праздновали новолетие весной, в день весеннего равноденствия, а после принятия христианства празднование перенесли на сентябрь. Но тоже далеко не сразу, только в 1492 году. В целом, церковь пыталась вовсе искоренить все языческие обряды и празднования, но к этой теме мы ещё вернёмся позже.

Осторожно! Можно ли христианам ставить ёлку? Или это язычество?

Итак, современный Новый Год.

Пётр I был царем великого размаха и среди прочих реформ устроил реформу новогоднюю. Он начал её претворение в жизнь очень просто — было запрещено каким бы то ни было образом праздновать 1 сентября. 15 декабря 1699 года барабанный бой призвал толпы народу на Красную Площадь для оглашения Указа, в котором царь ясно повелевал: «Поскольку в России считают Новый год по-разному, с сего числа перестать дурить головы людям и считать Новый год повсеместно с 1 января, а в знак того доброго начинания и веселья поздравлять друг друга с Новым годом, желая в делах благополучия и в семье благоденствия. В честь Нового года учинять украшения елей, детей забавлять – на санках катать с гор, а взрослым людям пьянства и мордобоя не учинять, на то других дней хватает».

И тут уж пошла гулянка, которая продолжается до сих пор. И даже красный Советский Союз не смог её остановить. Отменил было «ёлку», обозвав поповским обычаем, да только вернулась ель, не прошло и 6 лет.

Вышла в газете «Правда» внезапная статья члена правительства Постышева «Давайте организуем детям к новому году хорошую ёлку», и общество, ещё не забывшее новогоднюю суету (на самом деле, помнящее всегда, на генетическом уровне, на вшитом в подкорку знании), отреагировало быстро. Ель снова вернулась в дома, на улицы и даже на главную площадь. А с ней вернулись и украшения.

Что же за привычка такая, рубить в лесу вечнозелёное дерево, тащить его куда-то, ещё и увешивать игрушками? И почему именно на Новый Год? И тут нужно обратиться к нашим любимым предкам славянам, которые писать или не умели, или не хотели. Поэтому до нас дошло очень мало обычаев, легенд и поверий, так и не разберёшь, где правда, а где выдумка.

Можно ли христианам наряжать новогоднюю ёлку?

Но некоторые вещи известны совершенно точно. Как и то, что наш современный Новый Год, своими традициями и обрядами гораздо больше похож на тот древний, языческий праздник «Коляда», несмотря на то, что в 988 году Русь крестили и всякое «богомерзкое беснование запретили». Запрет не сработал. Как можно запретить самую суть? Празднование немного видоизменилось, подстроилось, примерилось и стало современными Святками.

Сам Новый год славяне праздновали в марте, потому что это логично, природа пробудилась, злая зима закончилась, значит наступил новый год. 20 марта на день весеннего равноденствия пекли блины, жгли чучело Морену, выгоняли зиму. И праздновали Комоедицу. Собственно, мы и сейчас так делаем. На Масленицу.

Название изменилось, суть осталась.

А вот, начиная с 22 декабря (на солнцеворот), когда световой день самый короткий в году, а ночь наоборот бесконечно длинная — начинали отмечать «Коляду». Зимний праздник, означающий рождение нового солнца, взамен старого, поношенного.

Олицетворением Бога «Коляды» была звезда, которую ряженные носили на палке, сейчас она гордо украшает верхушки наших домашних ёлок. Яркое освещение, гирлянды и салюты скорее всего тоже сильно видоизменившаяся традиция наших предков — они закатывали в гору горящее колесо, что олицетворяло то самое рождение нового солнца.

А игрушки, игрушки на елке, откуда взялись?

Существует две любопытные легенды.

Первая, что игрушки пришли к нам ещё со времен древних славян. Наши предки справедливо считали, что сладости, соломенные игрушки и прочие подношения могут задобрить духов леса, поэтому украшали хвойные деревья с незапамятных времен.

Вторая легенда гласит, что обряд украшения на самом деле достался нам от древних кельтов, веривших, что любой объект природы — это вместилище духа, а конкретно ель, дерево мёртвых, пропуск в иной мир, вечнозелёная красавица, наделённая сверхъестественной силой. И дары, которые они приносили ели были соответствующие. Кровавые жертвы и подарки. Так что самыми первыми «украшениями» были не пряники да свистушки, а внутренности животных, иногда и людей. Действительно, очень мило и весело.

Пришло время вспомнить о новогодних костюмах! Кем вы были в детстве? Зайчиком? Лисичкой?

Кто такие ряженные и зачем они нужны? Считалось, что в ночь, когда день удлиняется, а солнце рождается заново, ткань мироздания особенно тонка, и через неё может пройти всякое. Разводили огромные костры, чтобы к ним могли прийти почившие предки погреться, а против злых духов выступали ряженые — мужики да дети, обряженные в тулупы мехом наружу, закрытые страшными масками, балагурили, смеялись, танцевали, стучали в дома. Колядовали и собирали сладости.

Самым главным ряженым был «Дед», с огромным мешком, в который он и собирал подарки. Олицетворял этот дед, разумеется, Деда Мороза, но не нашего, современного, благостного, а злого и сурового Карачуна, который ходил ночами по домам с мешком и требовал кровавых жертвоприношений, то чего ему люди за весь год недодали.

Так что красный мешок с подарками тоже имеет свою древнюю и совсем не радостную историю. Не рог изобилия, а бездонная прорва, куда Карачун утаскивал «плохих» детей (а скорее всего, всех подряд). Колядки были призваны отпугнуть и злых духов, и, конечно же, Деда. Щедрому дому желали богатства да процветания, скупому дому бедность и сами понимаете что.

В эту пору обычно стояли самые злые морозы, а Коляда своим весельем, песнями и балагурством был призван прогнать всё плохое, доказать неизбежность победы сил добра над силами зла. Звали добрых Богов, готовили жирные блюда, ставили на стол. Старались делать пиры побогаче. Называли их «тризны». А на подоконник как угощение ставили «кутью» — творог да изюм.

Да-да, ту самую кутью, которую сейчас на похороны готовят. Да и слово «тризна» у нас совсем не с пиром ассоциируется. Иногда древние поверья очень интересно видоизменяются и переползают из одной традиции в другую. В центре этого, конечно, всегда стоит ель. И хоровод.

Ель считалась магическим деревом, кстати, не только в нашей культуре, но практически во всём мире.

Хоровод всегда имел сакральное значение, знаменующий ход времени, ход солнца, ход вечности. Доказано, что правильно организованные и составленные хороводы, действительно способны менять энергетику. Кружатся вокруг Кремлёвской ёлки белочки да зайчики, волчата, лисята и прочие зверята. Будет забавно, когда они в один прекрасный момент все же верно синхронизируются и откроют нам какой-нибудь портал, прямо на Красной площади. Ёлочка, гори!

В целом, у наших древних предков добрых божеств было не так уж и много, зато злых хоть отбавляй. Как и правил поведения: что можно делать, а что нельзя, как нужно отмечать, праздновать, веселиться, а как нельзя, какие правила соблюдать, чтобы Карачуна прогнать. Ошибка могла стоить очень дорого.

Резкая смена концепции произошла только в 1935 году, как раз после статьи Постышева. В начале 1937 года в Московском Доме Союзов было устроено большое празднование — главная Советская ёлка, ныне Кремлевская (страны нет, она совсем другая, а ёлка как была так и осталась). И хозяином его назначен Дед Мороз, собирательный образ которого выстроен из биографии Николая Чудотворца, сказок, легенд и поверий.

Подобревший Дед Мороз уже никого не утаскивает, а сам дарит подарки, хорошим детям. Ещё о обзавёлся внучкой Снегурочкой, которая и вовсе возникла из одноимённой сказки Островского. У наших предков такого персонажа не было. Хотя существует легенда, что на самом деле Снегурочка — это сильно видоизменённая Морана, богиня зимы и ночи, возможно, жена Колотуна.

Ну или внучка Дедушки Мороза. В кого верить по-настоящему — решать, конечно, вам.

Пособие для выживания, фантазии психопата и игрушка-оберег: топ-5 (анти)новогодних книг

«Черный Новый год»

Самые страшные вещи всегда таятся в вашей голове, и вы всегда о них знаете. Как и о том, что Новый Год это не совсем те подарки, на которые вы рассчитываете. А Дед Мороз не совсем тот дед. Сборник рассказов по ту сторону Нового Года, пощекочет вам нервы, проберётся колючими снежинками за воротник, вцепится ледяной рукой в волосы.

Проснувшиеся древние монстры, Снегурочки вмороженные в лед, черти среди ряженых. Что будет, если разбить с ёлки старую бабушкину, ещё советскую игрушку? Ну, мамка наругает. А ещё придут гости, и они вряд ли вам понравятся. Игрушка-то была оберегом. Не верите, ну конечно.

Все не верят поначалу. Вы почитайте, а там поговорим.

Татьяна Мастрюкова «Тихие гости»

Зимой никакой уговор не действует. Вот и всё. Веками жили среди ведьм, лешаков, мертвяков и заложенных. Веками договаривались с ними, соблюдали правила. Только нет у нечисти ни логики, ни правил, ни совести (смешно, совесть у ходячего мертвеца).

Зимой никакие уговоры не работают, не скрипнет калитка, не примнется снег под сапогами непрошенного гостя, не залает собака. Тихий гость — это вам не вампир, который без приглашения войти не может. Не лучше ли сидеть по городским квартирам? А если уж решили зимовать в дачном домике, то получите распишитесь. Туки-тук, хозяйка.

Джеральд Бром «Крампус, Повелитель Йоля»

На арене антагонист до тошнотворности сладкого Санта-Клауса — великий Крампус. Тот самый, который в западной культуре отвечает за порчу Нового года, утаскивание детей в мешке и в целом за хаос. Но иногда зло может очаровать, да и всякий ли демон абсолютное зло? Рождественская сказочка наоборот, ночь абсолютной вседозволенности и веселья, колокольчики уже звенят.

Все хорошие дети получат по золотой монетке, все плохие будут засунуты в мешок. Вполне неплохая концепция. Наш родной Дед Мороз, между прочим, тоже морозил непослушных, капризных и ленивых девочек, которые только и могли, что под елкой сидеть на сундуках, ждать подарков и грызть баранки. И только у Санты нет никакого наказания за плохое поведение.

Невероятно приторно-сладкий благодушный старик, взирающий на вас с бутылки Кока-Колы. Такой благостный, что это вызывает вполне здравые подозрения.

Бенни Бёкер «Рождественский бестиарий»

Пособие для выживания в декабрьских сумерках. Не только наши предки считали декабрь самым мрачным, страшным и злым месяцем. Европейские тоже не отставали, и, скорее всего, они все были правы. Вы хорошо себя вели в этом году? Хотя, это неважно.

Когда это нечисть интересовалась поведением. Этот бестиарий — сборник давно утраченных знаний для тех, кто хочет выжить в сочельник; самое полное руководство по зимним монстрам к рождественскому календарю, проиллюстрированное единственным в своём роде художником Джоном Кенном Мортенсеном. Счастливого Рождества, и будьте осторожны.

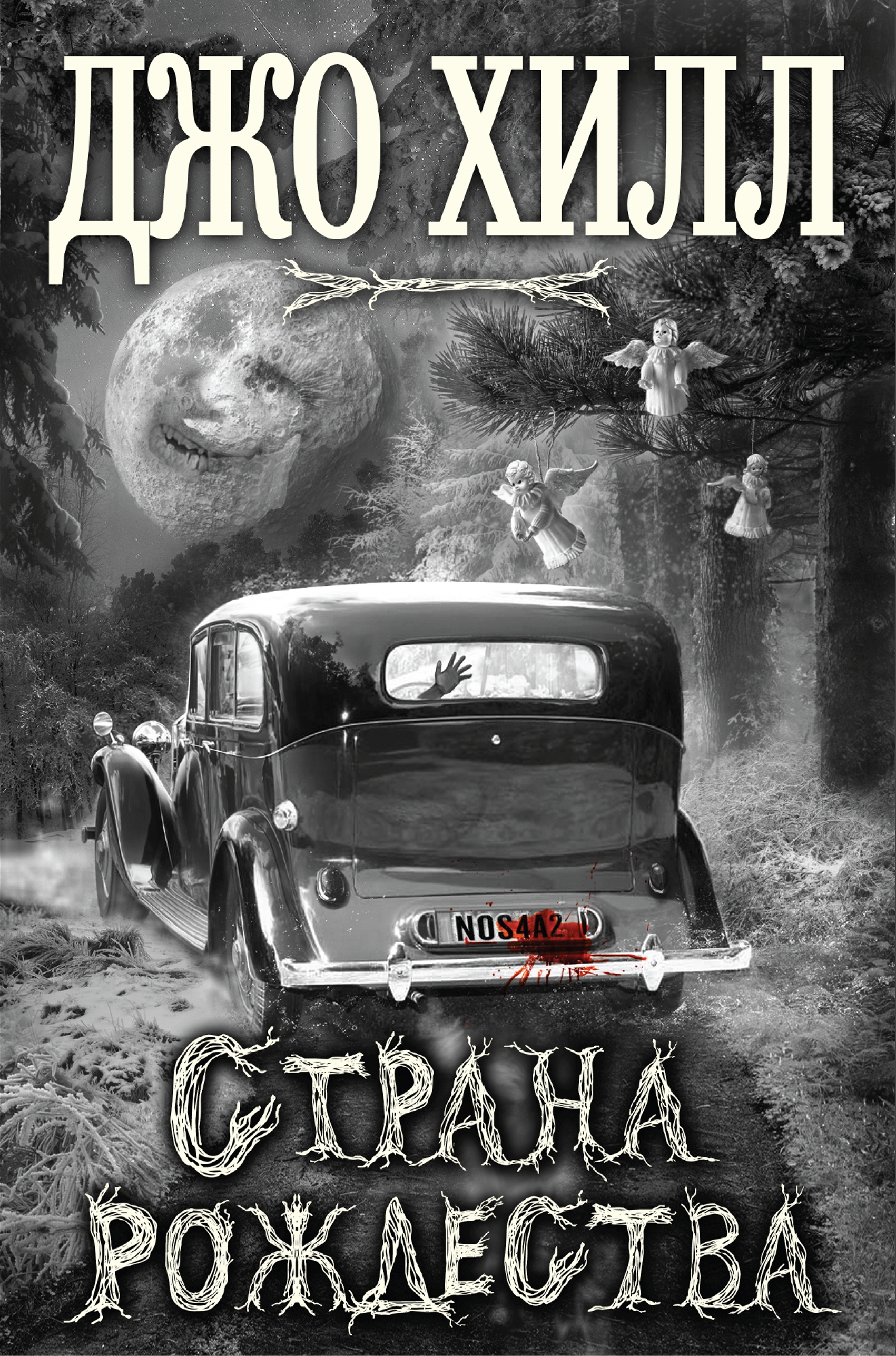

Джо Хилл «Страна Рождества»

Не то чтобы сказка, не то чтобы явь. Черный роллс-ройс мчится по заснеженным дорогам Америки, чтобы увезти непослушных детей в страну Рождества, в которой они превратятся в нечто. В ничто. Черно-белые фантазии психопата, или нездоровая действительность, вывернутая наизнанку. Тонкая грань между триллером и мистическим ужасом.

Ну, на то он и Джо Хилл, сын великого короля Ужасов.

Источник: www.livelib.ru

Sasapost (Египет): история рождественской ёлки. Как языческий обычай стал символом Нового года?

Вечнозеленые растения издревле присутствовали на празднике зимнего солнцестояния. А немцы привезли традицию рождественских ёлок в разные страны. Автор рассказывает историю этой традиции и поясняет, как рождественская ёлка объединила представителей разных религий.

Образ ёлки, украшенной гирляндами и игрушками, приходит на ум всякий раз, когда упоминается празднование Нового года. Какова же её история? Как рождественская ель стала символом Нового года? Ниже мы подробно об этом расскажем.

Что такое рождественская ёлка?

Рождественская ёлка — это вечнозеленое дерево, часто сосна или ель, которое украшают гирляндами и украшениями во время подготовки к рождественским праздникам. Такое определение дает Британская энциклопедия.

Ёлки могут быть свежесрубленными, в горшках или искусственными.

И хотя они традиционно ассоциируются с христианством, со временем значение ёлки стало более светскими. Во всем мире люди, независимо от религии, украшают ёлку перед Новым годом. В декабре они находят ёлку, украшают дома гирляндами и украшениями, а в январе выносят её на улицу.

Новый год заменил Йоль

Вечнозеленые растения издревле были традиционным украшением на языческих зимних праздниках.

«Вечнозеленые растения издревле присутствовали на празднике зимнего солнцестояния. Они означали торжество жизни и света над смертью и тьмой», — написала в National Geographic Кэрол Кьюсак, профессор религиоведения Сиднейского университета.

В Британской энциклопедии говорится, что древние египтяне, китайцы и евреи использовали вечнозеленые растения и венки как символ вечной жизни.

Поклонение деревьям было распространено среди европейцев-язычников и пережило их обращение в христианство. Согласно скандинавским традициям, вечнозелеными растениями украшали дома, чтобы отпугнуть дьявола.

Трудно определить, когда и где языческие традиции превратились в традицию наряжать рождественские ёлки. Мы знаем лишь, что рождественская ёлка имеет языческие корни.

Существуют различные мифы и легенды, которые пытаются объяснить появление ёлки. Несмотря на то, что её наряжают во многих регионах, рождественская ёлка скорей всего вышла из густых вечнозеленых лесов Северной Европы.

Латвия и Эстония считают, что именно они были родиной первой рождественской ёлки. В Латвии первая рождественская ёлка была установлена в 1510 году, в то время как эстонцы утверждают, что у них она появилась в 1441 году. Но историки подвергли сомнению оба утверждения. Тем не менее это не мешает им претендовать на звание родины рождественской ёлки.

Кьюсак пишет в National Geographic, что рождественская ёлка в том виде, в котором мы её знаем, впервые появилась в регионе Эльзас в XIV веке. Сегодня этот регион является частью Франции, но в то время он был немецкой территорией.

Согласно историческими записями, первая рождественская ёлка была установлена в Страсбургском соборе в 1539 году. Традиция стала настолько популярной в регионе, что во Фрайбурге в 1554 году запретили вырубку деревьев в преддверии Рождества.

Одна из рождественских легенд гласит, что Мартин Лютер, положивший начало протестантской Реформации, считал, что сосны олицетворяют божественную красоту, поэтому он был первым, кто украсил ёлку зажжёнными свечами.

Сайт History подтвердил немецкое происхождение рождественской ёлки. Считается, что именно Германия положила начало традиции рождественских ёлок в том виде, в которой мы её знаем, ещё в XVI веке. Набожные христиане устанавливали наряженные деревья в своих домах, а некоторые из них даже строили деревянные рождественские пирамиды и украшали их вечнозелёными растениями и свечами.

Традиция наряжать ёлку пришла из Германии

Немцы привезли традицию рождественских ёлок в разные страны.

В 1870-х годах королева Шарлотта (немка по происхождению), жена короля Англии Георга III, продолжила традицию украшать ёлку по случаю Нового года.

Принц Альберт, немец по происхождению, и его жена королева Виктория распространили традицию рождественских ёлок среди британцев. Супруги сделали рождественские ёлки важной частью праздничных торжеств.

В 1848 году одна из лондонских газет опубликовала рисунок с изображением членов королевской фамилии около затейливо украшенной ели, и вскоре каждая британская семья сочла своим долгом последовать примеру монархов.

Немецкие переселенцы завезли рождественские ёлки в Соединенные Штаты. В начале набожные христиане противились ёлкам из-за их языческих корней. В 1659 году в колонии Массачусетс даже было издано постановление, запрещающее празднование Рождества. Разрешалось только посещение церкви, но украшать что-либо, особенно деревья, было запрещено.

Только в 1820-х годах празднование Рождества стало популярным в Соединенных Штатах. Говорят, что первая рождественская ёлка была установлена в стране только 1930-х годах.

Появление искусственной рождественской ёлки

Традиция рождественской ёлки, распространившаяся в разных странах, пагубно сказалась на лесах, особенно в Германии.

В 1880-х годах немцы начали производить искусственные деревья из гусиных перьев. Вскоре они приобрели популярность и в других странах, но гусиные перья были заменены другими материалами.

В 1930-х годах была изобретена искусственная рождественская ёлка. Производитель использовал тот же механизм, что и для изготовления ершиков для унитаза. Искусственные ёлки приобрели популярность, но позже их начали делать из других материалов — алюминия, а затем пластика.

По данным Американской ассоциации рождественских ёлок, порядка 85% домовладельцев в США установят искусственную рождественскую ёлку в 2020 году. Отмечается, что в 2019 году американцы приобрели 26 200 000 натуральных рождественских ёлок.

Сегодня рождественская ёлка больше ассоциируется с началом нового года. Она потеряла христианскую символику так же, как ранее потеряла свои языческие корни. В итоге рождественская ёлка смогла стать символом Нового года для представителей разных религий.

Источник: inosmi.ru

Елочка — символ языческий, рождественский, новогодний?

То, к чему мы с детства привыкли, считается нами очевидным и заведенным едва ли не от сотворения мира. Новогодний праздник, украшенная елочка, оранжевые мандарины. Обязательный салат «Оливье» на столе, и такая же обязательная «Ирония судьбы» по телевизору… Кажется, так было всегда.

Pasko Maksim, Shutterstock.com

Между тем ортодоксальное христианство с самого начала очень неодобрительно относилось к поклонению деревьям. Совершенно справедливо этот обычай считался языческим. Но — слаб человек, хочется ему праздника по любому поводу! Поэтому обычай праздновать зимний солнцеворот, наряжая лесное дерево, потихоньку скрестился с празднованием Рождества.

А сосна или ель, к которой сначала шли в лес и наряжали, а после рубили на чурбаки, каковые сжигали в очаге в течение нескольких дней, стала у народов Европы Рождественским деревом. И уже во времена Мартина Лютера (1483−1546) многим немцам казалось, что Спаситель родился в далеком Вифлееме под сенью зеленой душистой хвои.

В России новогодняя елка была введена Петром I. Как и само празднование Нового года 1-го января. Одобрения православной церкви это начинание царя не вызвало. Посему елка считалась забавой немецкой и в русских домах вплоть до середины 19-го века не ставилась. Зато потом — как прорвало.

Инициатива опять пришла сверху — императорская фамилия праздновала православное Рождество на лютеранский, некоторым образом, манер. Что не удивительно, учитывая немецкое происхождение императриц. И уже в 1870-х годах елочка в России стала воистину народным атрибутом праздника Рождества. Заметим в скобках, городским атрибутом.

В деревне елку не наряжали, и даже в барских усадьбах это стало традицией едва ли не в начале 20-го века. Так что ни Татьяна Ларина, ни Наташа Ростова и не бежали наутро после Рождества искать под елочкой подарки от Деда Мороза. Елки-то не было! Да и Дед Мороз со Снегурочкой и с песенкой про то, как в лесу родилась елочка, были придуманы русскими литераторами довольно поздно.

А объединены в одну праздничную команду и того позже. Так что-то, что мы считаем едва ли не древнерусской традицией, является типичным новоделом, хотя, конечно, с довольно глубокими языческими корнями. Как, оказывается, все запутано в таком по-детски легкомысленном и радостном ритуале!

Советская власть, как положено, все еще более запутала. После введения в России европейского летосчисления наступление нового года стало происходить не через неделю после православных Рождественских праздников, а за неделю до них. Впрочем, само наступление нового календарного года никто и не праздновал.

Праздновали Рождество, которое до 1929 года было все же нерабочим днем, но теперь совпадало с католическим рождественским праздником. Потом была введена непрерывная рабочая неделя и днями отдыха, как говорилось в «Золотом теленке», «стали какие-то фиолетовые пятые числа». Тут уж ни до Рождества, ни до Нового года!

Впрочем, как уже было сказано выше, слаб человек и желает праздника. На исходе 1935 года в газете «Правда» появилась небольшая заметка за подписью видного партийного деятеля П.П. Постышева, в которой предлагалось возобновить празднование Нового года как детского праздника. С установкой елки. Нашей, советской елки.

Не с шестиконечной, вифлеемской, звездой на макушке, а со звездой большевистской, пятиконечной, красной! Что характерно, всего через четыре дня во многих дворцах пионеров и в школах елки поставили. И продолжали ставить даже после того, как Павел Петрович Постышев в 1939 году оказался врагом народа и был расстрелян. Таким образом, Новый год причислили к советским праздникам, а 1 января сделали нерабочим днем.

То, что Новый год оставался все же праздником как бы детским, избавило его от идеологической нагрузки. Никаких демонстраций и торжественных заседаний! Заседай себе за накрытым столом, с детьми, с друзьями и с любимыми! Потому странный, с любой точки зрения, обычай отмечать наступление очередного календарного года понравился всем: и детям, и взрослым, и начальству, и подчиненным.

Понравился и очень быстро прижился, обрастая своими традициями и приметами. Что характерно, традициями, идущими снизу, а не насаждаемыми сверху. Попытки же ввести в новогоднее празднество чуть больше идеологии, чем ритуальное поминание трудовых побед года уходящего, неизменно терпели фиаско.

Многие из тех, кто смотрят под Новый год по телевизору комедию «Карнавальная ночь», уже не понимают главную «фишку» фильма. Герой Игоря Ильинского смешон именно своей попыткой ввести новогодний карнавал в жесткие рамки официозных советских празднеств. Характерно, что присутствующий здесь же более высокий начальник стараний своего подчиненного не оценивает и не одобряет.

Даже в постсоветской России празднование Нового года остается наименее «зарегулированным» праздником как со стороны государства, так и со стороны церкви. Ритуалы просты и вполне осмысленны. Повод для веселья имеется. И самое главное, веселиться категорически разрешено. Скорее всего, именно за это продолжают любить новогодний праздник и новогоднюю елочку.

Источник: www.shkolazhizni.ru