Костюм, как и любое произведение искусства, призван выполнять эстетическую функцию — удовлетворять естественные и свойственные только человеку потребности в созерцании и созидании прекрасного. И хотя эта функция относительно утилитарности всегда находится в подчиненном положении, люди ею не пренебрегали даже в первобытную эпоху. Превратить функциональную одежду в художественно выполненный костюм позволяет ее декоративное оформление.

Декор в костюме — это художественная система, совокупность украшающих его элементов, не имеющих утилитарного назначения. В практическом смысле декоративные элементы в одежде не являются обязательными, как, например, конструктивные, однако они присутствовали в костюме человека уже в незапамятные времена и не теряют своей актуальности и сегодня.

За тысячелетия развития искусства костюма человечество изобрело бесчисленное множество приемов декорирования: крашение, набойка (печатание рисунка), различные техники росписи ткани (батик), художественное ткачество, вышивка, аппликация, печворк (составление полотна из лоскутов ткани), квилт (соединение печворка с фигурной стежкой), тиснение кожи, плетение, инкрустация и многие другие. При всем техническом разнообразии этих приемов украшения цель их применения одна — превратить даже грубое домотканое полотно в драгоценность, сделать костюм неповторимым и, кроме того, донести до зрителя определенную информацию.

Украшения как часть народного костюма

Уже в первобытном обществе человек стремился выделиться из числа себе подобных. С этой целью он начинает украшать свою внешность; сначала это было раскрашивание отдельных участков тела (лица, груди, живота, предплечий), а также нанесение татуировки. Позже, с развитием костюма рисунок декора стал наноситься не на тело человека, а на разнообразные материалы, из которых изготавливалась одежда. Эти изображения не только служили украшением костюма, но и определяли социальное положение его владельца, принадлежность к определенному племени, роду, а также имели религиозно-мистическое значение, т. е. являлись своеобразным оберегом.

Важную роль в истории костюма сыграло изобретение плетения и ткачества. Сырьем для производства ткани были волокна животного и растительного происхождения: шерсть, шелк, хлопок, лен, конопля и другие. Довольно рано человек научился окрашивать ткани натуральными минеральными и растительными красителями.

Мастерство крашения особенно было распространено на Востоке. В Индии древние красильщики расплавленным воском наносили рисунок на ткань, а потом опускали ее в красильные растворы. Места, покрытые воском и поэтому неокрашенные, составляли светлый узор на цветном фоне. В наше время эта декоративная техника называется батиком.

Индийские мастера придумали так же способ узелкового батика, который сегодня весьма популярен. Костюм индийцев изготавливался в основном из искусно выделанного хлопка, народы Дальнего Востока — китайцы, японцы — предпочитали шелк и достигли в его декорировании недосягаемых высот.

Сшила самый крутой образ Круэллы Де Виль

Китайцы применяли главным образом узорное ткачество, сочетая его со свободной росписью кистью. Японские художники украшали шелковые ткани, используя: технику горячего батика. Кроме того, у японцев очень популярным был набивной рисунок, который весьма своеобразно соединялся с ручной росписью.

В странах Ближнего Востока распространенным способом украшения ткани являлась многоцветная набойка — техника, при которой рисунок наносился на ткань посредством оттиска узора, нанесенного на деревянную матрицу. Этот декоративный прием в средние века стал популярным и в Европе. Периодом наибольшего расцвета набивного искусства в Европе считается XVIII в., когда изготовление набивных тканей становится важнейшей отраслью текстильного производства. Именно в это время начинают действовать первые печатные машины, которые позволяли получать более тонкие и точные рисунки и значительно удешевили ткани с набивным рисунком, сделав их доступными для разных слоев населения.

Все описанные декоративные техники: роспись, батика набойка — связаны с нанесением красителя на ткань и не меняют ее фактуры. Не менее популярными были также приемы так называемого накладного декора, из которых наиболее древним и повсеместно распространенным являлась вышивка, которая свои истоки берет в глубокой древности, когда использовались костяные, а затем бронзовые иглы.

Возникновение вышивки искусствоведы относят к эпохе первобытной культуры человечества и связывают с появлением первых простейших видов сшитой одежды. Высокого совершенства искусство вышивки достигло в странах Древнего Востока и античного мира. В Древнем Египте вышивками украшали шерстяные, льняные и пеньковые ткани.

Когда в Индии научились вырабатывать легкую белоснежную материю, ее стали расшивать шерстяными, бумажными и золотыми нитями. В Китае, Японии вышивали цветными шелками, в переливах их нежных красок возникали причудливые растения и птицы, дивные картины природы. Широкое распространение в Иране, Индии и Турции, а также в Китае и Японии получило шитье золотом. Древнегреческий историк и географ Страбон описывает, как поражены, были греки, увидев золотые, расшитые самоцветными каменьями азиатские одежды.

Особым богатством славились роскошные византийские вышивки, выполняемые золотыми и серебряными нитями, жемчугом, драгоценными камнями. Роскошные вышитые узоры покрывали облачения правителей, богатых вельмож, жрецов. По преданию, русская княгиня Ольга, гостившая в Византии в 955 году, подсмотрела там работу золотошвей и переняла их мастерство. С тех пор искусство золотого шитья стало очень популярным на Руси.

Подлинным шедевром декоративного искусства является русская народная вышивка, которая была самым распространенным приемом декоративного оформления костюма. Русские вышивальщицы пользовались самыми разнообразными материалами: цветными шерстяными, шелковыми и хлопчатобумажными нитями, золотой и серебряной проволокой, речным жемчугом, бисером, стеклярусом и тому подобным.

В российских городах, селах и деревнях вышивкой занимались женщины любого возраста и сословия, украшая ею одежду, головные уборы, предметы домашнего обихода. Сказочные жар-птицы с пышными хвостами, раскидистые древа жизни с огромными цветами, величавые женские фигуры с воздетыми к небу руками украшали рубахи и сарафаны, головные уборы и платки, подзоры простыней и столешницы.

Особой красотой и разнообразием отличались полотенца: порой сплошь покрытые узорочьем, они служили нарядным убранством жилища и необходимым атрибутом всех событий крестьянской жизни — от рождения и крестин до похорон. Узоры и цветовой строй вышивок были неразрывно связаны с трудовой деятельностью людей и хранили их древние мистические представления о мире.

Искусные вышивки украшали довольно простую по форме крестьянскую одежду из грубого домотканого полотна, придавая ей неповторимое своеобразие и красоту. Лучшие образцы русского народного костюма, созданные руками неграмотных крестьянок, находятся в музеях как предметы декоративно-прикладного искусства, поражая современного человека своей художественностью и композиционной продуманностью.

Вышивка, украшающая модную одежду нашего времени, безусловно, значительно отличается от исторических образцов и технологией исполнения (сегодня более распространена машинная вышивка), и рисунком узора, и отделочным материалом, однако и сегодня она является актуальным и модным декоративным приемом.

Особый декоративный эффект создает отделка костюма складами, защипами, буфами и другими элементами украшения. Это так называемая собственная отделка, которая не требует использования дополнительных материалов, отличается простотой и изяществом. В модной одежде она используется довольно часто, так как позволяет малыми средствами добиться оригинальности модели.

Как уже было отмечено ранее, декоративное оформление преследует только одну цель — украшение одежды, не предполагая при этом практических функций. В современном костюме украшением может служить также фурнитура, т. е. разнообразные элементы застежки: пуговицы, кнопки, пряжки, «молнии» и т. д.

Надо сказать, что современная одежда не всегда нуждается в декорировании. Вопрос использования декора определяется многими факторами: функциональным назначением (например, декор неуместен в некоторых видах рабочей или деловой одежды), стилем (декорирование не характерно для классического стиля), конструктивной основой (зачастую декор мешает оценить сложность и оригинальность конструкции костюма), рисунком ткани (ткань с крупным и ярким рисунком не требует дополнительного украшения), фактурой материала (активная фактура сама по себе декоративна) и т. д. Если же декор в композиции костюма необходим, он должен обогащать одежду, украшать того, кто ее носит.

Независимо от того, какой декоративный прием используется для украшения проектируемой модели, нужно учитывать ряд общих требований: декор должен быть умеренным, подчеркивать форму, как бы «вырастая» из нее, а не выглядеть случайным, чужим; должен иметь достаточно фона, чтобы придать простоту и благородство рисунку; должен соответствовать материалу, из которого изготавливается вещь, например, тяжелая ткань требует крупной рельефной вышивки, тогда как тонкая — изящной, легкой; наконец, он должен быть психологическим центром всего костюма, привлекая к себе внимание зрителя.

Использование декора может быть признано удачным, если он способствует созданию целостного, гармоничного, оригинального костюма, соответствующего требованиям современной моды.

Источник: studbooks.net

Презентация, доклад к уроку Аксессуары как элемент костюма

Слайд 1ВЫПОЛНИЛА: УЧИТЕЛЬ ТЕХНОЛОГИИ МОКУ СОШ №» БЕЛОЗЕРОВА Н. М.

Аксессуары как элемент

Слайд 2

Помните: у вас не будет второго шанса произвести первое впечатление.

Коко Шанель.

Слайд 3АКСЕССУАР – СЛОВО ФРАНЦУЗСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ И ОБОЗНАЧАЕТ МЕЛКУЮ ДЕТАЛЬ, ДОПОЛНЕНИЕ К

КАКОМУ-НИБУДЬ ПРЕДМЕТУ АКСЕССУАРЫ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ УКРАШЕНИЯ ОДЕЖДЫ, КОСТЮМА; С ПОМОЩЬЮ АКСЕССУАРОВ МОЖНО ВЫГОДНО ПОДЧЕРКНУТЬ ДОСТОИНСТВА ФИГУРЫ И ДАЖЕ СКРЫТЬ НЕКОТОРЫЕ НЕДОСТАТКИ.

Слайд 4ИСТОРИЯ АКСЕССУАРОВ

Историки утверждают, что украшения человек придумал раньше, чем свою одежду. Первобытные народы и племена разукрашивали свои тела с помощью глины, земли, соков растений.

.

Слайд 5ИСТОРИЯ АКСЕССУАРОВ

Наблюдая за птицами, животными, деревьями и цветами человеку, как частичке

этой природы, тоже хотелось каких-то перемен в своей внешности. Цветы на дереве, цветущий луг, оперение птиц, мягкие, пушистые животные – вот источники вдохновения.

Слайд 6ИСТОРИЯ АКСЕССУАРОВ

Человек

украшал свое тело бусами из косточек рыб и животных, из цветных камешков, из травинок и цветков. Оглядываясь на историю моды, мы можем проследить, как многие обычные и привычные для нас предметы когда-то были обязательными и дорогостоящими «вещицами». Модными аксессуарами в разное время были также «склянки», флакончики для духов и нюхательной соли, зубочистки, часы и другие мелкие предметы, дополнявшие костюм или украшавшие туалетные столики великосветских дам.

И сегодня без аксессуаров не обходятся ни женщины, ни мужчины (часы, галстуки, бусы, ожерелья, броши, шарфы, ремни, сумки и пр.).

Рассмотрим некоторые из них:

Слайд 7СЕРЬГИ

Серьги – украшение для ушей; встречается у всех народов древности, от

египтян до римлян. Серьгам приписывалась сила амулета, предохраняющего от болезней, поэтому носили их не только женщины и дети, но и мужчины. Правда, в Древней Греции и Риме серьги носили только женщины, поскольку серьга в ухе мужчины была обычно признаком рабства. А вот в средневековой Франции серьги пользовались популярностью среди мужчин высшего сословия.

Исключительно популярны стали серьги в эпоху Возрождения, в Италии, где для них использовали драгоценные камни и большие жемчужины грушевидной формы. К началу XVII века мода на серьги распространилась по всей Европе. Серьги вновь стали привилегией женщин. Сейчас серьги так же очень популярны как среди женщин, так и мужчин.

Слайд 8

Слайд 9БРАСЛЕТЫ

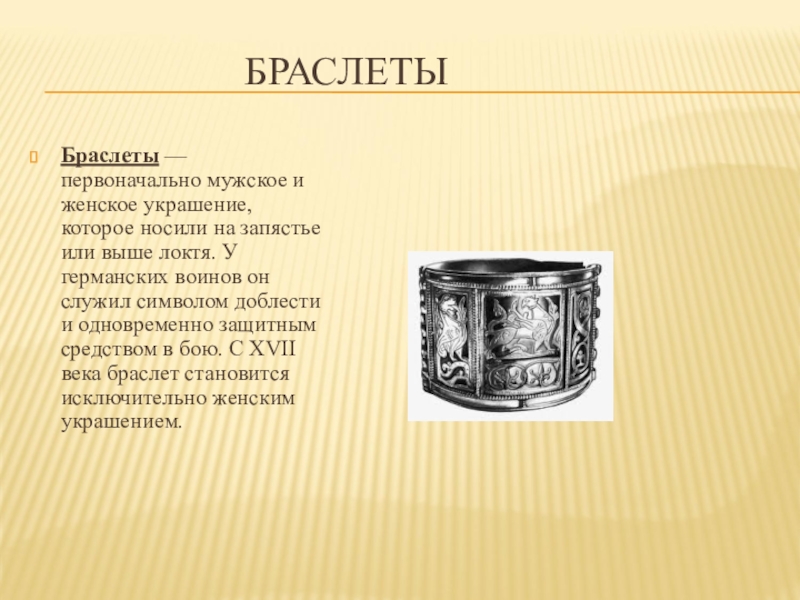

Браслеты — первоначально мужское и женское украшение, которое носили на запястье

или выше локтя. У германских воинов он служил символом доблести и одновременно защитным средством в бою. С XVII века браслет становится исключительно женским украшением.

Слайд 10 БРАСЛЕТЫ

Слайд 11

Слайд 12ОЖЕРЕЛЬЕ И БУСЫ

Ожерелье и бусы относится к самым древним и излюбленным

украшениям обоих полов. Ожерелье из нанизанных на нить предметов представляет единство многообразия, поэтому оно — символ связи и уз. С доисторических времен предназначением цепочки было замыкать энергию, оберегая от злых духов. Это своего рода волшебный круг, охраняющий душу. Поэтому неудивительно, что атрибуты почти всех религий носятся именно на шее.

Египтяне носили золотые амулеты в виде священного жука-скарабея. В Риме были модными ожерелья с миниатюрными выгравированными рельефами. Готика ввела в моду ожерелья из цветов, Ренессанс— из жемчуга. Обращаясь к истории, можно сказать, что шейная цепочка не потеряла своей актуальности и сегодня.

Слайд 13 ОЖЕРЕЛЬЕ И БУСЫ

Слайд 14 ОЖЕРЕЛЬЕ И БУСЫ

Слайд 15ШЛЯПА

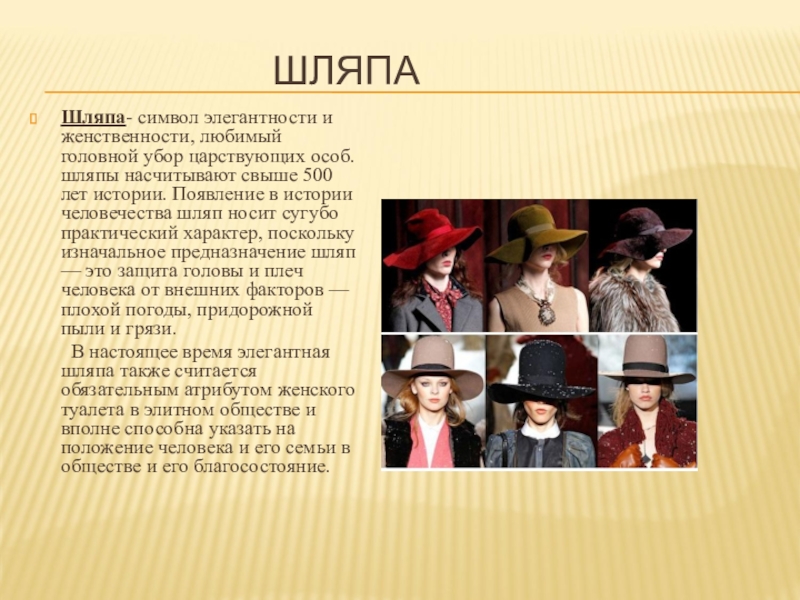

Шляпа- символ элегантности и женственности, любимый головной убор царствующих особ. шляпы

насчитывают свыше 500 лет истории. Появление в истории человечества шляп носит сугубо практический характер, поскольку изначальное предназначение шляп — это защита головы и плеч человека от внешних факторов — плохой погоды, придорожной пыли и грязи.

В настоящее время элегантная шляпа также считается обязательным атрибутом женского туалета в элитном обществе и вполне способна указать на положение человека и его семьи в обществе и его благосостояние.

Слайд 16ШЛЯПА

Слайд 17ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

Слайд 18ШАРФ

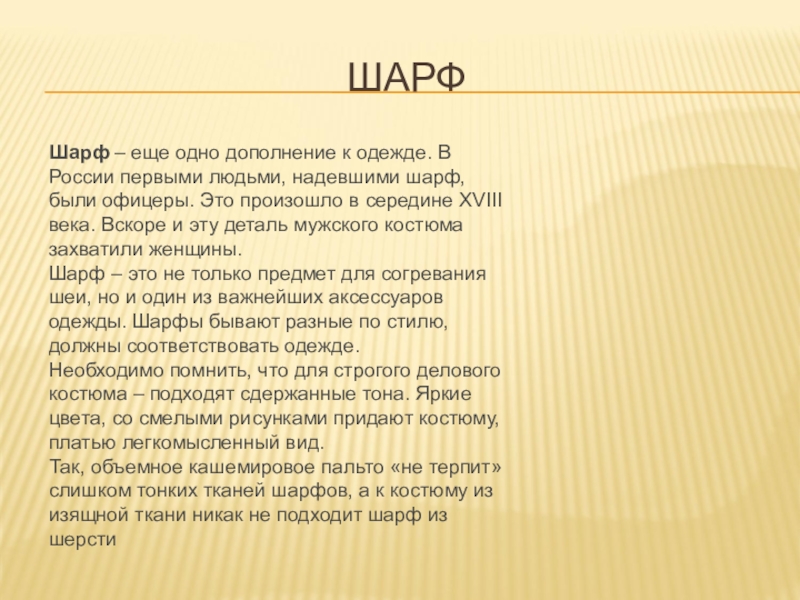

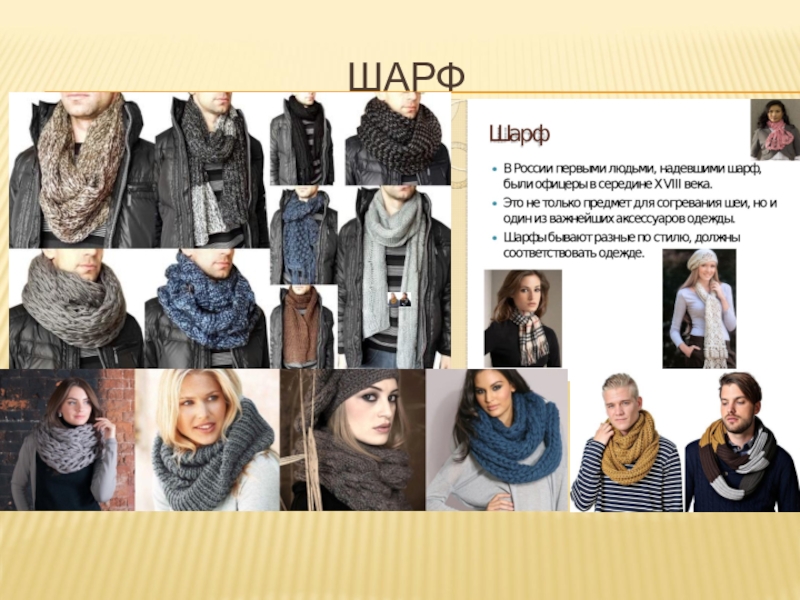

Шарф – еще одно дополнение к одежде. В России первыми людьми,

надевшими шарф, были офицеры. Это произошло в середине XVIII века. Вскоре и эту деталь мужского костюма захватили женщины.

Шарф – это не только предмет для согревания шеи, но и один из важнейших аксессуаров одежды. Шарфы бывают разные по стилю, должны соответствовать одежде.

Необходимо помнить, что для строгого делового костюма – подходят сдержанные тона. Яркие цвета, со смелыми рисунками придают костюму, платью легкомысленный вид.

Так, объемное кашемировое пальто «не терпит» слишком тонких тканей шарфов, а к костюму из изящной ткани никак не подходит шарф из шерсти

Слайд 19ШАРФ

Слайд 20СУМКА

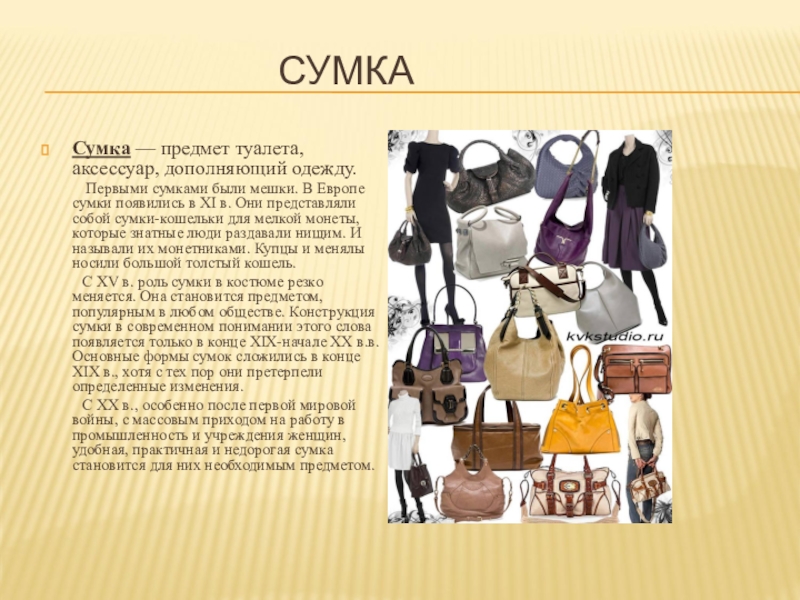

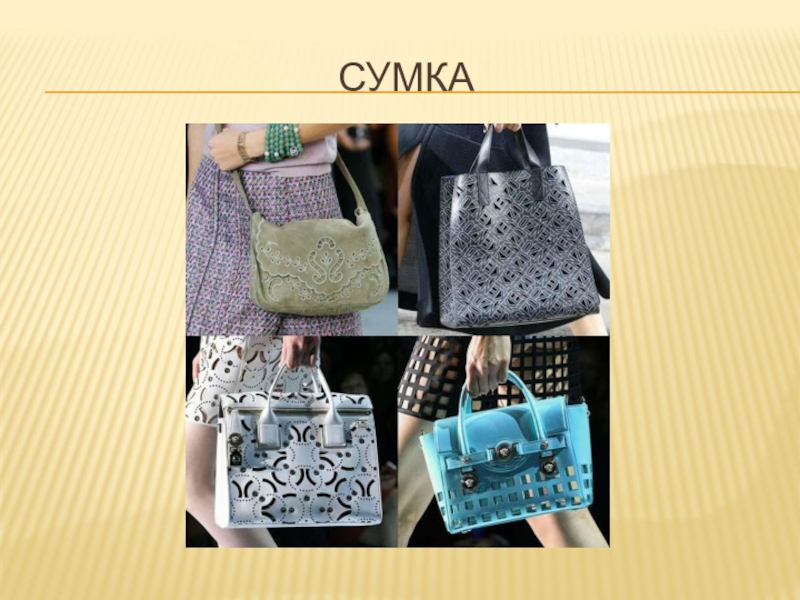

Сумка — предмет туалета, аксессуар, дополняющий одежду.

Первыми сумками были мешки.

В Европе сумки появились в XI в. Они представляли собой сумки-кошельки для мелкой монеты, которые знатные люди раздавали нищим. И называли их монетниками. Купцы и менялы носили большой толстый кошель.

С XV в. роль сумки в костюме резко меняется. Она становится предметом, популярным в любом обществе. Конструкция сумки в современном понимании этого слова появляется только в конце XIX-начале XX в.в. Основные формы сумок сложились в конце XIX в., хотя с тех пор они претерпели определенные изменения.

С XX в., особенно после первой мировой войны, с массовым приходом на работу в промышленность и учреждения женщин, удобная, практичная и недорогая сумка становится для них необходимым предметом.

Слайд 21 СУМКА

Слайд 22СУМКА

Слайд 23ПЕРЧАТКИ

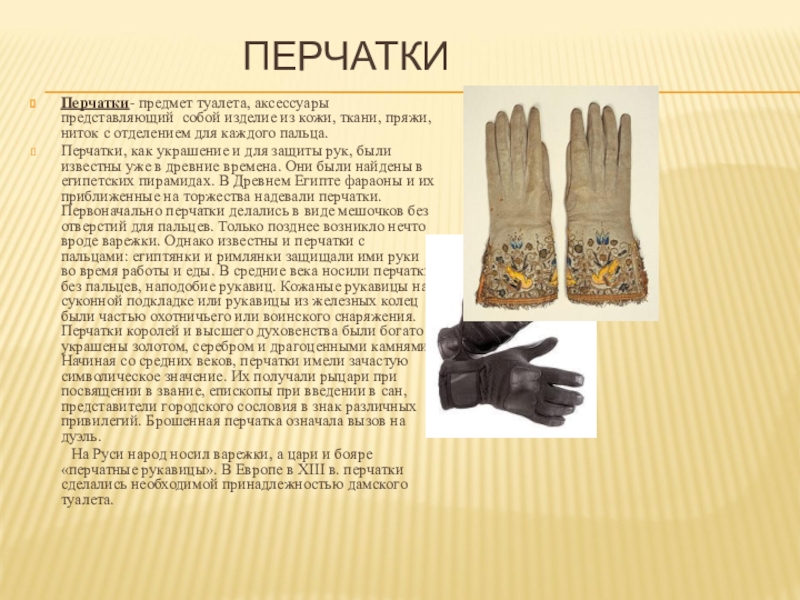

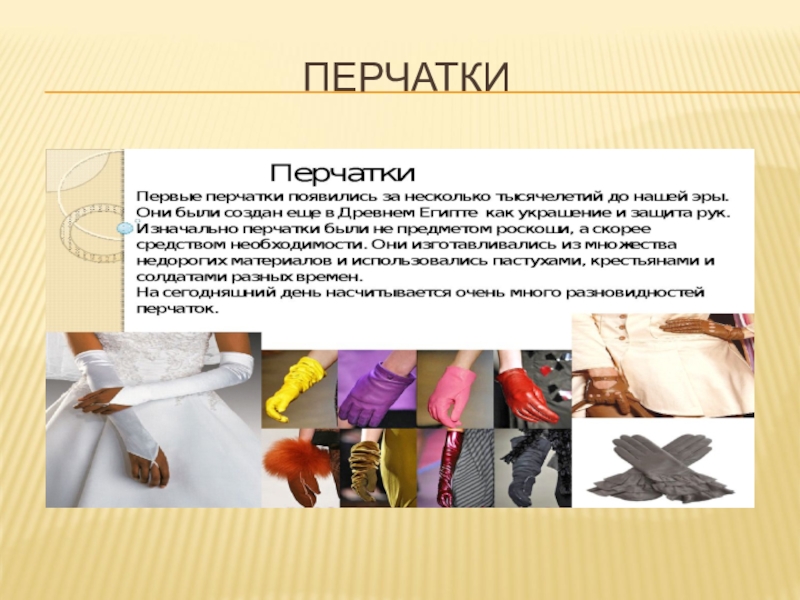

Перчатки- предмет туалета, аксессуары представляющий собой изделие из кожи, ткани, пряжи,

ниток с отделением для каждого пальца.

Перчатки, как украшение и для защиты рук, были известны уже в древние времена. Они были найдены в египетских пирамидах. В Древнем Египте фараоны и их приближенные на торжества надевали перчатки. Первоначально перчатки делались в виде мешочков без отверстий для пальцев. Только позднее возникло нечто вроде варежки.

Однако известны и перчатки с пальцами: египтянки и римлянки защищали ими руки во время работы и еды. В средние века носили перчатки без пальцев, наподобие рукавиц. Кожаные рукавицы на суконной подкладке или рукавицы из железных колец были частью охотничьего или воинского снаряжения.

Перчатки королей и высшего духовенства были богато украшены золотом, серебром и драгоценными камнями. Начиная со средних веков, перчатки имели зачастую символическое значение. Их получали рыцари при посвящении в звание, епископы при введении в сан, представители городского сословия в знак различных привилегий. Брошенная перчатка означала вызов на дуэль.

На Руси народ носил варежки, а цари и бояре «перчатные рукавицы». В Европе в XIII в. перчатки сделались необходимой принадлежностью дамского туалета.

Слайд 24ПЕРЧАТКИ

Слайд 25ЗОНТ

Слайд 26НОСОВОЙ ПЛАТОК

Носовой платок . Казалось бы, что такое носовой платок? Мелочь,

пустяк. Но на него обращали внимание во все времена женщины самых разных слоев населения. Его собственноручно вышивали богатые аристократки и гордились этим.

Гигиеническим средством носовой платок стал гораздо позднее, чем модным аксессуаром. Уже в эпоху ренессанса в Италии дамы начинали носить элегантные кружевные платочки. В XVI в. многочисленные указы запрещали использовать носовой платок в качестве предмета роскоши. Для практических целей он стал широко использоваться только к XIX в.

Слайд 27БРОШИ

Броши – пожалуй, самый древний вид украшений. Когда первобытный человек

впервые надел что-то большее, чем набедренная повязка – у него появилась необходимость скрепить эту одежду. Колючки и шипы растений первыми выполняли эту функцию, потом их заменили изогнутые острые кости и осколки кремня. Бронзовый век ознаменовался использованием металла – вначале появились штырьки со шляпкой, затем – прообразы современных брошей с замочками. Такие застежки были распространены в Скандинавии, Венгрии, Северной Германии, позже – на территории всей Евразии.

Источник: shareslide.ru

Украшение как деталь костюма

Сегодня в Швеции и Германии есть обычай надевать национальную одежду даже на праздники, которые никак не связаны с обычаями предков. В нашем скоростном ритме жизни такие дни, наполненные радостью и уважением, дают человеку ощущение защищённости и сопричастности к вековым традициям.

Интересно! До правления Петра I национальный костюм в России носили все сословия, только для знати использовались дорогие материалы и больше украшений. В 1699 году указом Петра I было запрещено ношение национального костюма, исключение было сделано для крестьянского сословия, жителям деревень разрешалось продолжать носить свою привычную одежду. Была введена пошлина на бороду и русский костюм со всех въезжающих в город.

Элементы русского народного костюма

По назначению одежда разделялась на повседневную, рабочую и праздничную. Праздничная одежда богато декорировалась, на повседневной тоже была вышивка, рабочая самая простая, изготавливалась из прочных материалов.

Справка! Рубаха для жатвы украшалась вышивкой так же как праздничная, в этом было выражено отношение крестьян к сбору урожая.

Вся верхняя одежда русского национального костюма была двух типов:

- распашная одежда, застёгивалась впереди на пуговицы или крючки;

- накидная, одевалась через голову.

Из чего состоит женский костюм?

Женский национальный костюм гораздо красивее и интереснее мужского.

Основные части комплектов пришли из Древней Руси. В женском национальном костюме заложены представления того времени о женской красоте и семейных ценностях.

Силуэт прямой или расширенный вниз, подчеркивать фигуру было не принято, для национального комплекта характерна многослойность.

Женский костюм различают по назначению:

- повседневная одежда изготавливалась из хлопка, льна и шерстяной ткани, включала в себя до семи предметов;

- в пошиве нарядной одежды использовались бархат, парча, хорошего качества шерсть. Праздничный женский комплект одежды мог состоять из двадцати предметов. Такие вещи стояли дорого, тщательно украшались, одевали по особым праздникам и в церковь. Нарядные комплекты хранили в сундуках, лучшее передавали по наследству.

Сарафанный комплект

Основой северорусского костюма служила рубаха, её шили из льняной и хлопковой ткани. Низ рубахи, рукава и горловина украшались вышивкой. Вышивка была скромнее для повседневной рубахи, а праздничная рубаха обильно украшалась вышитыми мотивами.

На рубаху надевали сарафан. Сарафан – одна из характерных деталей русского национального комплекта. В переводе с иранского означает «одетый полностью». Поверх сарафана подпоясывались красивым поясом и передником. Носили на Руси распашной сарафан с вышивкой по краю полы и застёжкой на пуговицы.

«Круглый» сарафан не имел застёжки, иначе его называли «прямой» и появился он гораздо позже распашного.

Поверх сарафана в праздничном костюме крестьянки, одевалась нарядная душегрея. В верхней части она была собрана в мелкие складочки, к низу была широкой. Длина едва прикрывала талию. Шилась такая душегрея из дорогих тканей, парчи и бархата.

Зимний сарафан был из сукна, поверх одевалась тёплая душегрея, шубея, опашинь или телогрея. Тёплая душегрея простёгивалась ватой и украшалась меховой оторочкой. Дополняли наряд тёплые шерстяные чулки, шаль и тёплый головной убор.

Поневный комплект

Поневный комплект считается более старым, носили его в южных областях России.

Состоит такой комплект из длинной холщёвой рубахи и поневы.

Праздничный наряд и на каждый день

Понева представляет собой юбку. Различают глухую и распашную поневу. Состояла она из трёх полотнищ, богато украшалась ткаными узорами и вышивкой. Основой была шерстяная ткань «в клетку», подол и полотнище декорировались рядами вышивки или тесьмы. На талии поневу удерживал узкий поясок, гашник.

В деревнях был обычай «надевание поневы», означал он, что девушка теперь может быть просватанной.

Женские головные уборы

Головной убор не только защищал голову, но и мог рассказать о женщине многое.

Головной убор незамужней девушки состоял из лент и тесьмы. Волосы были частично открыты взору.

После замужества женщина надевала кику, поверх надевался платок убрус, волосы были полностью закрыты.

На праздники замужние женщины надевали нарядный головной убор – кокошник. Кика и кокошник предназначались для выхода в люди, дома женщина носила повойник (чепец) и платок.

Дополняли наряд нагрудные и шейные украшения. Такие украшения состояли из бус, цветной шерсти и бисерных нитей.

В нарядной женской одежде богато украшались даже пуговицы.

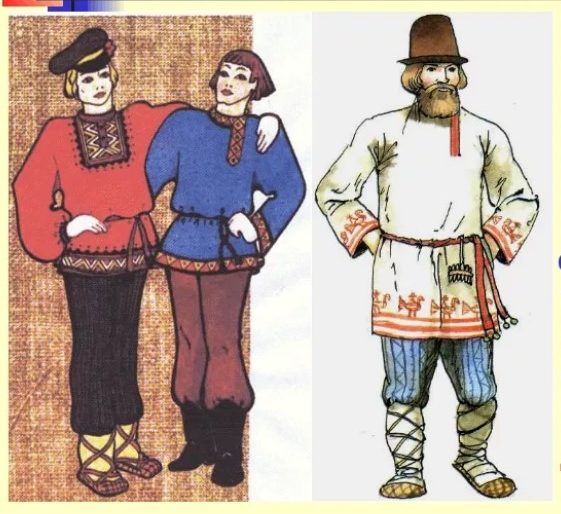

Мужской национальный костюм

В отличии от женского костюма мужской менее яркий, состоял из меньшего числа предметов. В мужском костюме было принято подчеркивать фигуру, и состояла из следующих элементов.

Рубаха

Все мужчины, начиная с мальчиков, носили рубахи, в основном это были рубахи-косоворотки.

Справка! Считается, что вначале застёжка рубахи была по центру, косоворотка появилась, чтобы во время работы не выпадал нательный крестик.

Горловина, рукава и низ украшали вышитыми мотивами, вышивку на рубахе, в которой женились, должна была сделать невеста. В этом обычае есть сакральный смысл, такая вышивка, сделанная руками любящей женщины, служила оберегом.

Поверх рубахи одевался кафтан. Мужчины могли носить длинный кафтан или короткий полукафтан. Застёгивался кафтан на пуговицы или завязывался на тесёмки.

Штаны и пояс

Мужские штаны или порты были пошиты из ткани в полоску. Чаще они небольшого объёма, реже встречались широкие шаровары. Длина портов укороченная, так как было принято, низ штанов заправлять в голенище сапог. Позже появились карманы, а вначале всё необходимое подвязывалось к поясу.

Все крестьяне подвязывались вышитым поясом, широким и длинным неженатые парни. Женатые мужчины подвязывались узким и коротким поясом.

По-разному повязывался пояс на фигуре: молодые мужчины поясом подчёркивали талию; у стариков пояс был под животом.

Головной убор

Мужчины всегда дополняли костюм головным убором. Вначале это был шерстяной колпак–грешевик, позже появился картуз, особый вид кепки, украшался лентами, цветами, бисером. Зимой защищали голову шапкой-ушанкой.

Были и другие зимние головные уборы, пришедшие с Древней Руси. Под зимнюю шапку носили маленькую шапочку тафью. Защищали голову в стужу, расширенные к верху мурмолки. Шапки украшались мехом, который хорошо грел голову.

Верхняя одежда

Осенью и в зимнюю стужу мужчины носили тулупы, шубы, и свиты. Одежда зажиточных крестьян украшалась меховым воротником, в верхней одежде бедняка стоячий воротник защищал от холодного ветра.

Традиционная одежда XVII в. на Руси

Шубы носили все: у бедняков были заячьи тулупы или из овчины, богатые носили шубы из соболя или куницы.Чтобы было теплее, шубу носили мехом внутрь, а верх покрывался сукном.

Русский национальный костюм имеет очень богатую историю. Отдельные предметы сегодня служат источником вдохновения для модельеров. Обилие видов одежды, разнообразие вышивальных мотивов даёт хорошую почву для преемников, создающих современную одежду.

Источник: tkaner.com