Листы пергамента, на которых писались тексты, не имели определенного размера. Более точной была величина бумажного листа, равная примерно двойному листу нашей писчей бумаги. На практике тексты писались или на таком листе, или на листах, сложенных вдвое, вчетверо и т.д. Впоследствии они соответственно обозначались следующим образом: 1,4, (лист, четверть листа, восьмушка) и т.д.

Тексты древнейших рукописей писались на двух сторонах листа, которые складывались в тетради. Каждая из них состояла из четырех двойных листов (16 страниц).

Если рукопись была большая, то тетради сшивались в книгу. Для большей сохранности она переплеталась. Ценные книги имели дорогие переплеты, обтянутые кожей, покрытые серебряными или золотыми окладами и обложенные драгоценными камнями. С 13 в. стало применяться тиснение, делавшееся по византийскому образцу, в крупную клетку с ромбическими и сердцевидными клеймами.

С 16 в. оно становится более вычурными сложным, с середины 17 в. встречается золотое тиснение. Чтобы предохранить такие переплеты от порчи, к ним иногда еще прибивали ножки (гвозди с головками).

Рукописная книга в цифровом пространстве

Владельцы дорогих книг проявляли заботу о том, чтобы буквально каждая страница имела вид художественного произведения. Это достигалось не только хорошей выделкой бумаги и красивым почерком, но и специальными украшениями. В начале рукописи, или главы, или иногда даже абзаца делались заставки, т.е. расширенные узоры, занимавшие почти всю ширину листа, а по высоте иногда до одной его трети. Остальные части рукописей выделялись инициалами, т.е. красиво выписанными и разрисованными заглавными буквами. Иногда делались украшения и на полях («полевые цветки»), и в конце книги.

Все эти украшения, именуемые орнаментом, выдерживались в определенном стиле. В 11 — 12 вв. господствовал старорусский или старовизантийский орнамент, состоявший из простейших геометрических фигур, в которые вписывались стилизованные предметы (главным образом — растительный мир). С 13 в. под влиянием национальных мотивов в орнаменте утвердились сказочные сюжеты. На фоне переплетающихся между собой ремней и веток в рамках и за их пределами изображались фантастические животные — драконы, грифы, львы. Такой стиль орнамента носит название чудовищного (тератологического).

С середины 16 в. возник новый орнамент, приспособленн6ый к условиям начавшегося в России книгопечатания. Украшения делались только двухцветными — черным по белому или наоборот. Большая часть изображений имеет геометрические формы, особенно круги и квадраты, в промежутках между которыми помещались стилизованные цветы и прочие растения. Входят в употребление штрихи.

Совершенствование в дальнейшем книгопечатания позволило усложнить орнамент. В соответствии со вкусами читателей (со второй пол. 17 в.) орнамент стал трехцветным и испытал на себе влияние господствовавших в искусстве стилей — в 17 в.- барокко, в 18 в. — рококо, а в начале 19 в. ампира.

Украшением многих ценных рукописей служили миниатюры — т.е. изображения в лицах тех событий, о которых в них говорилось. Лицевые изображения встречаются в древнейших церковных книгах, на некоторых древних жалованных грамотах. Большое число миниатюр помещено в отдельных летописях, например в Радзивиловской (или Кенигсбергской), в 12 — томном лицевом своде второй пол.16 в. насчитывающем свыше 156 тыс. лицевых изображений, и др. Они часто встречаются и в старообрядческих рукописях 17 в. С развитием книгопечатания лицевые изображения постепенно стали вытесняться книжной гравюрой.

Проблема стиля в византийской архитектуре | Дары Византии

Способы изображения на миниатюрах соответствовали художественным вкусам, как заказчиков, так и их исполнителей. Лицевые изображения пергаментных рукописей 11-13 вв. отличаются монументальностью, характерной для фресковых и мозаичных изображений той эпохи. Краски накладывались густые, яркие.

В 14 — 15 вв. рисунки на пергаментных рукописях выдерживаются еще в старых традициях монументальной живописи. Однако появление бумаги позволило освоить более легкую акварельную живопись. В творчестве создателей миниатюр 15 в., испытавших влияние живописи

А..Рублева, отмечаются реалистические тенденции при сохранении ими приемов иконописного изображения.

В 16-м — в первой половине 17 вв. миниатюры испытывают на себе влияние станковой, затем портретной живописи («парсунское письмо»), реалистические тенденции которой в дальнейшем были связаны с именем Симона Ушакова. При всей условности они дают конкретное представление о многих исторических событиях и быте русского народа — трудовой деятельности ремесленника и крестьянина, военных сражениях, вечевых сходах, народных восстаниях и т.д.

Интересный материал по этому вопросу можно найти в книге: О.И. Победова Миниатюра русских исторических рукописей (К истории русского лицевого писания). М.1965. В отличие от книг грамоты писались на одной стороне листа, который для удобства резали на две или три части. Если одного такого листа не хватало, то к нему подклеивали другой, третий.

Получалась лента («столпец»), на обороте которой дьяки делали свои пометки, а в местах склейки, чтобы не допустить подделки, «скрепы». «Столпцы» получили особенно широкое распространение в делопроизводственной практике московских приказов 16-17 вв. Многие из них состояли из целой серии связанных между собой по содержанию документов. Такие «столпцы» нередко достигали длины 15-20 м и даже больше. Впрочем, и отдельные документы достигали не меньших размеров, а часто и гораздо больших. Так подлинный текст Соборного уложения 1649 г. представляет собой «столпец», состоящий из склеенных листов длиной свыше 300 м.

«Столпцы» свертывались в свитки, и хранить их было неудобно. Поэтому с начала 18 в. листы стали сшивать в тетради. С этого же времени перестали резать листы на тонкие полоски и начали писать на обеих сторонах листа, что позволило экономить бумагу. Тетради, которые содержали материалы, относившиеся к одному или родственным делам, объединяли и перевязывали. Такие «вязки» перенумеровывались и хранились в архивах канцелярий(18-19 вв).

Для украшения рукописей нередко применялось особое декоративное письмо — вязь, в котором с помощью сокращений и украшений текст связывался в непрерывный и ровный орнамент. В этих случаях особенно широко применялось использование какой-либо черты или линии для предыдущей и последующей

букв, подчинение одной буквы другой или соподчинение двух букв.

Вязью обычно выделялись заголовки или начальные части рукописей. Как

правило, они к тому же писались красной или другой какой-либо яркой краской.

Первые русские рукописи, содержавшие тексты, писанные вязью, относятся к концу 14 в. В 15 в. вязь получает очень широкое распространение, а в 16 в. в некоторых крупных городах — Москве, Новгороде, Пскове — складываются свои стили письма вязью, которые к середине 17 в. постепенно унифицируются. Характерная черта этого вида письма на протяжении всей его истории — стремление к увеличению высоты букв. Если в 15 в. высота букв была больше ширины обычно в 3-4 раза, то в 17 в. это соотношение вырастает до 10-12.

Такие буквы читаются уже с трудом. Подобный характер вязи сохраняется и в церковных книгах 18-19 вв. С образцами вязи можно ознакомиться в книге В.Н. Щепкин. Русская палеография.

М. 1967, стр.40-55.

ТАЙНОПИСЬ. Уже в 12 в. стали употреблять знаки письменности не в обычном, а в каком-то особом значении, понятном только для посвященных. Так возникла криптография,или тайнопись. В средние века и на Западе, и в России тайнопись использовалась для обозначения имени автора, так как открытое упоминание о нем в рукописи считалось нескромным и даже греховным. В тот же период и позже с помощью криптограмм стали зашифровывать тексты по политическим, религиозным, дипломатическим, классовым и другим соображениям.

К настоящему времени расшифрованы почти все известные русские криптограммы. Эта работа основана на тщательном изучении нашими палеографами способов тайного письма. Важнейшие из них: 1)замена кирилицы буквами другого алфавита: глаголицы, греческой, латинской азбук. 2)употребление вместо букв условных знаков.

3)применение литореи, или «тарабарской грамоты», где все согласные (а иногда и гласные) делились на два ряда, в каждом из которых буквы попарно взаимно заменяли друг друга. 4) использование пермской азбуки. 5) сокращенное изображение букв. 6)написание букв в каждой фразе в обратном порядке. 7) использование так называемой счетной системы, получившей постепенно наибольшее распространение, при которой вместо букв ставились соответствующие им в древнерусском языке цифры.

Чтобы правильно прочесть криптограмму, необходимо уяснить, по какой системе она составлена, а затем произвести соответствующую замену знаков. В одном сборнике Кирилло-Белозерского монастыря XV в. читаем: «Аще хощеши уведати имя писавшаго книгу сию, и то ти написую: десятерица сугубая и пятерица четвертицею, и един, десятерица дващи, и един, десятья четыре сугубо и четырежди по пяти, дващи два с единем, единица с четвертицею сугубо».

Здесь примененна четная система, и дешифруется она так:

Поставив полученные буквы в ряд, мы прочтем имя «писавшего книгу сию» — Макареи.

Сохранилась криптограмма начала 18 века: «Рполежек виюпом лмюж шагип япабот». Она основана на принципе литореи, или «тарабарской грамоты», где буквы заменялись следующим образом:

я, ы, щ, ш, ч, у, р, о, н, л, з, е, д, в, ю, у, х, ф, т, с, п, и,

Поставив в приведенный текст вместо букв верхнего ряда буквы нижнего ряда или наоборот, получим следующий текст:

«Приказал боярин князь Федор Юрьевич». Подробно о тайнописи см.: Л.В. Черепнин. Русская палеография. М.1956.стр.

261-266,389-397.

ПРИМЕНЕНИЕ ПАЛЕОГРАФИИ В ПРОЦЕССЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ.

Палеография, устанавливая законы развития графики, позволяет прежде всего правильно прочесть рукопись и разобраться в местах, которые на первый взгляд кажутся трудными для прочтения. Для этого при чтении рукописей следует опираться на приведенный выше материал о графике. Вместе с тем отдельные палеографические признаки и их совокупность позволяют выяснить вопросы, важные не только с филологической, но и с исторической точки зрения. Одним из них является вопрос о времени возникновения документа. Для историка оно важно не только само по себе, но и потому, что зачастую может служить указанием на дату события, которое отражено в этом документе.

Указанием на время возникновения документа (источника), правда, не всегда очень точным, может служить его графика. Она может определить грань, раньше которой рукопись не могла появиться. На основе изучения начерков Новгородской первой летописи по Синодальному харатейному списку Б.П.Ляпунов и А.Н. Насонов пришли к выводу, что первая ее часть была написана в 13 в., а вторая — в первой половине 14 в.

С помощью современных технических средств нетрудно определить время изготовления пергамента. А так как установлено, что, как правило, он не залеживался, а использовался в самом скором времени после его изготовления, то возможна датировка и этим путем.

Тексты, написанные на бумаге, наиболее точно датируются по водяным знакам. Для этого надо водяные знаки на недатированных рукописях сличить с водяными знаками, время которых точно указано в названных выше альбомах. Таки путем установлено, что дошедший до нас единственный недатированный список Судебника 1497 г., имеющий филигрань сферу, был написан на бумаге, изготовленной в 15-начале 16 в. Список Судебника1550 г., хранящийся в архиве Санкт-Петербургского отделения Института истории РАН, судя по филиграням — кораблик и сфера, пересеченная чертой, на одном конце которой лилия, а на другом — сердце, сделан на бумаге 60-х годов 16 в. Список «Сказания о князьях владимирских», принадлежащий Государственному историческому музею, написан на бумаге с водяным знаком в виде кувшинчика, который характерен тоже для 16 в. Таких примеров можно привести много.

Источник: poisk-ru.ru

У истоков славянской письменности

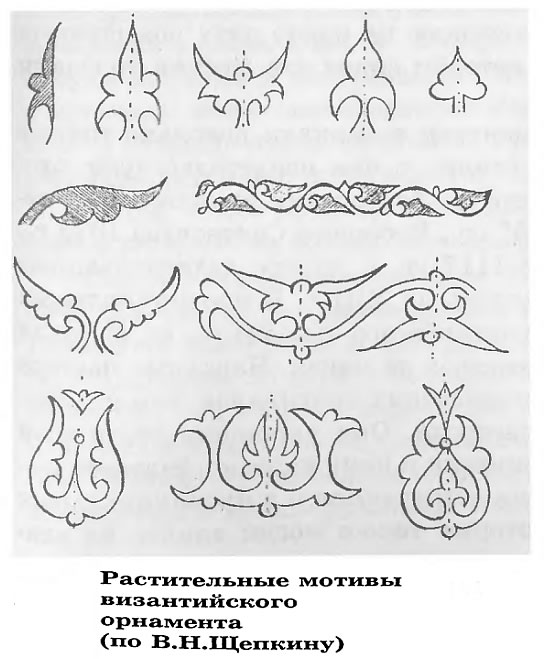

В первый период существования славянской кириллической книжной культуры в декоративном оформлении господствовал изящный и богатый византийский стиль. В оформлении византийских рукописей этого времени, особенно созданных в столице, преобладающе значение имела не линия, а цветовое пятно. Яркие, сочные краски, наложенные на золотой фон, создавали удивительно праздничное настроение. Употреблялось несколько орнаментальных мотивов: геометрический, плетеный с элементами арабески (возникший под влиянием коптского и арабского орнамента), растительный, основным элементом которого был извивающийся расцветающий побег трилистника и лилии с острыми листами.

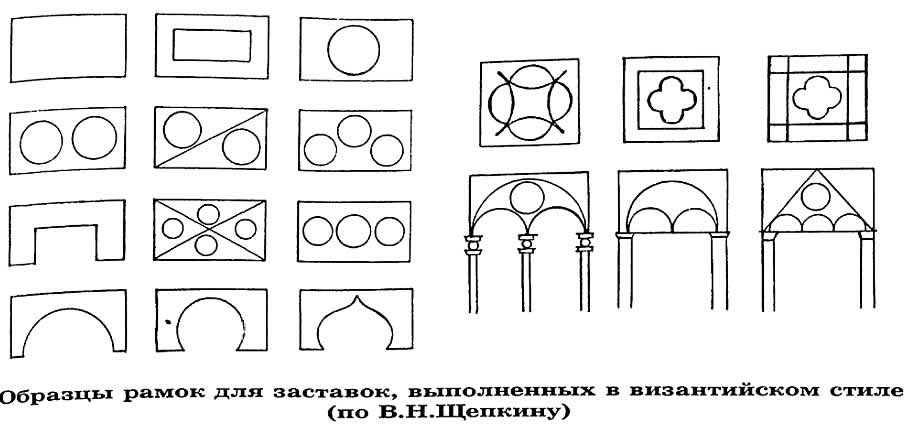

Византийский стиль характеризуется строгой очерченностью заставок и рамок. Они состоят исключительно из основных архитектурных мотивов поздней античности: прямоугольники, арки, круги, треугольники. Существуют два типа заставок — малые и большие.

Малые заставки вошли в рукописные украшения из каллиграфии позднего античного периода и состояли, главным образом, из простейших природных и геометрических мотивов. Они могли представлять собой волнистую травку, змейку, зигзаг, мелкие полукружия, уголки, чередующиеся черточки. Рама заставки была невыраженной, в виде узкой прямоугольной полоски, на концах которой могла быть изображена веточка. Такая заставка употреблялась как в скромных рукописях, так и во второстепенных разделах роскошных.

Большие заставки, возникшие в Византии, употреблялись для украшения главных разделов рукописей, особенно роскошных. В рядовых славянских рукописях они не очень велики и содержат либо комбинации простейшего растительного мотива, либо плетение, так характерное для глаголических рукописей. В роскошных рукописях заставки получают особое звучание.

Они имеют хорошо очерченную раму, расчлененную внутри, которая иногда помещалась на колонки. Заставку заполняет золотой фон, рас-писанный стилизованными зелеными побегами с белыми, голубыми и розовыми цветами. На верху рамки иногда помещались изысканные и тонкие изображения животных. Чаще всего использовался старый мотив римской мозаики: две птицы стоят или прохаживаются с двух сторон от растения или сосуда, иногда они пьют или клюют корм. По углам заставки могут располагаться листок, почка, цветок или веточка; по сторонам заставки располагаются две крупных ветки или целому стилизованному растению.

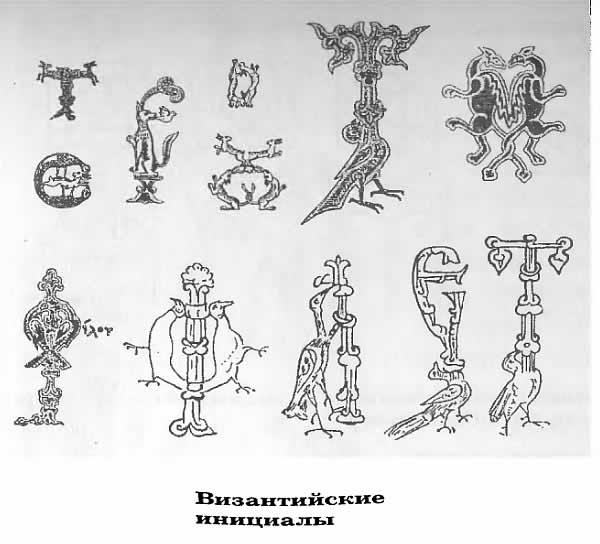

Византийский инициал подобен заставке: он имеет четко очерченный контур, который не пропадает под заполняющими его украшениями. Заполнен же он может быть геометрическими, растительными или плетеными мотивами. Очень часто кроме стилизованных растений в инициалах представлены реальные художественные изображения растений, животных и человека. В этих случаях буква служила каркасом для них. А, например, может выглядеть как ствол дерева, на котором слева сидит долбящий дятел, иногда со ствола его заглатывает змея; В — это змея на стволе дерева; у 6 язычок нарисован в виде благословляющей руки; Н, М, П изображались как две человеческие фигуры, руки которых сближены; Т представляла собой лисицу, несущую на шесте двух повешенных петухов; Y- это деревце, на котором сидят две птички головами врозь и т.д.

В крупных славянских центрах возникали довольно точные подражания византийскому стилю, о чем свидетельствуют русские списки, сделанные с восточно-болгарских рукописей, — Остромирово Евангелие 1056-1057 гг., Изборник Святослава 1073 г., Мстиславово Евангелие 1115-1117 гг. и другие недатированные памятники, создававшиеся вплоть до XIII в. В провинциальных же центрах ни принципы византийского орнамента, ни высокая техника его исполнения удержаться не могли. Народные мастера стояли дальше от Константинопольских оригиналов, чем каллиграфы Преслава, Киева и Новгорода.

Они упрощали столичный византийский стиль и примешивали к нему народно-фантастические мотивы. Такие же явления встречаются и в провинциальных византийских рукописях, которые также могли влиять на славянские копии. Появлялись орнаменты упрощенного и огрубевшего стиля, который, впрочем, все еще может называться византийским: все орнаментальные мотивы были сохранены, нарушения внешнего каркаса заставки или инициала были не слишком значительны, никаких новых общих принципов в оформлении рукописи не возникало. Такой орнамент называют народной или примитивной разновидностью византийского стиля или просто переходной манерой.

Древнеболгарская Саввина книга XI в. — характерный памятник этого стиля. Ее небольшие грубо рисованные заставки состоят из узких полосок жгута или простейших геометрических мотивов. Иногда на краю такой заставки вместо ветки вдруг находим ушастую морду, а в инициале может быть заключено фантастическое животное или растение.

Существует несколько причин, вызвавших упрощение византийской манеры украшений: простое непонимание деталей византийского мотива, огрубление рисунка при копировании, склонность обращать растительные формы в звериные при помощи пририсовки глаза, ушей, хвоста. Так простое плетенье превращалось в змею, а ветка — в зверя.

Глаголические рукописи изобилуют жгутами и плетеньями, а их инициалы в своих странных очертаниях несут смутно-фантастические образы. Все это переходило в кириллические рукописи. Русские списки лишь копируют свои болгарские кириллические и глаголические оригиналы. Свой «звериный» стиль орнамента возникнет на Руси в XII в. и будет совсем непохож на болгарского предшественника.

Самые ранние датированные украшенные славянские рукописи донесла до нас древнерусская киевская традиция. Это — Остромирово Евангелие и Изборник (сборник) Святослава. Первое было написано по заказу новгородского посадника Остромира в 1056-1057 гг., второе — переписано в 1073 г. для великого князя Святослава с Изборника, созданного для болгарского князя Симеона.

Изборник Святослава отличает высокий уровень книжного мастерства. В начале рукописи помещена миниатюра с изображением князя Святослава и его семьи, на следующем листе — Вседержитель на престоле, еще на четырех листах даны схематические изображения византийского храма, в центре которого изображены Отцы церкви. Однако, общее декоративное убранство рукописи сдержано (всего лишь два инициала, две заставки и изображения знаков зодиака в конце рукописи).

По-иному оформлена другая рукопись — богато украшенное Остромирово Евангелие, которое сохранило все элементы византийского орнамента. В украшении Остромирова Евангелия особенно ощутимо отразились так называемые перегородчатые эмали, широко распространенные в византийском прикладном искусстве.

Составляющие инициалы разноцветные ленты окантованы тонкими золотыми полосками, в миниатюрах тончайшими золотыми линиями ювелирно отделаны складки одежды. Однако, форма рамки, в которую заключены две из трех миниатюр, получила преимущественное распространение не в Византии, а в Западной Европе. Символы евангелистов на миниатюрах Остромирова Евангелия также не встречаются в восточнохристианских и византийских рукописях, а, наоборот, распространены в каролингских и оттоновских манускриптах. Необычны для византийских рукописей и инициалы, в которых отразились зооморфные мотивы, также присущие западноевропейским и чешским рукописям того времени.

Художественное оформление Остромирова Евангелия было не механически заимствовано из современных ему византийских манускриптов. Его создатель творчески воспринял художественные традиции Византии и Запада, которые были перенесены на русскую почву рукописями, созданными в книжных центрах южных и западных славян. Именно эта особенность будет в дальнейшем отличать древнерусскую рукописную традицию.

Источник: maxbooks.ru

Украшения рукописей

Основным средством украшения рукописей были миниатюры и орнамент, в стиле которого выполнялись заставки, концовки, инициалы, вязь и полевые цветки. Они одновременно являлись датирующими признаками.

Миниатюры — иллюстрации в рукописях. В Древней Руси часто для обозначения миниатюр употреблялись слова: «рукопись в лицех». Рукописи, расписанные миниатюрами, назывались «лицевыми рукописями», «лицевыми сводами». Так, в лицевом летописном своде XVI в. содержится около 16 тыс. миниатюр, расположенных почти на каждой странице, так что текст служит лишь подписью к рисунку.

Древнерусские миниатюры, в отличие от фресок, ограничивались форматом пергаментного или бумажного листа.

| Ранние миниатюры (XI-XIII вв.) отличались торжественностью, простотой композиции, изображением небольшого количества фигур, отсутствием широкого фона. Для миниатюр позднего времени (XIV-XVII вв.) характерны увеличение количества изображенных фигур (причем фигуры передавались в движении), усложнение композиции, перегруженности различного рода деталями. Миниатюры — ценный исторический источник для изучения политической, культурной, социально-экономической жизни России. В исследование древнерусских миниатюр большой вклад внесли А.В. Арциховский, О.И. Подобедова, А.Н. Свирш. По данным миниатюр изучались русское крестьянское жилище XVI-XVII в. (Г.Г. Громов), древнерусские почвообрабатывающие орудия (А.Д. Горский), Московское восстание 1547 г. (С.О. Шмидт), Куликовская битва 1380 г. (Д.С. Лихачев) и др. события. |  Миниатюра из «Жития Александра Невского», XVI в. Миниатюра из «Жития Александра Невского», XVI в. |

Орнаменты подразделяются на заставки, концовки, инициалы и полевые цветки.

Евангелие. Новгород, 1575 г. Евангелие. Новгород, 1575 г. |

Концовка-колофон Лицевой летописный свод ХVI в. Концовка-колофон Лицевой летописный свод ХVI в. |

Заставки («заставицы») располагались над текстом начальной страницы рукописи или в начале отдельной главы.

Инициал – это начальная буква, которая открывала абзац. Она была большего размера, чем остальные строчные буквы, и отличалась от них красивым оформлением.

Полевой цветок — украшение на полях рукописи в виде цветка или узора.

Концовка – это рисунок под текстом, в конце главы или рукописи. Иногда роль концовки играл колофон, представляющий собой сведение конечного текста в воронку путем сокращения числа букв справа и слева.

Вязь — декоративное, вычурное письмо, характеризующееся сокращением слов, украшением и переплетением букв строки, написанных в удлиненной форме. В текстах вязью украшались заголовки, начальные строки глав или разделов, расположенных под заставками.

Вязь выполнялась красной и черной красками, а в более позднее время – «твореным золотом». Она может служить основанием для датировки рукописей, для чего используется показатель вязи — соотношение высоты буквы к ее ширине. Принято считать, что наиболее распространенным показателем вязи в XV в. были 3 и 4 (то есть высота буквы была в 3-4 раза больше, чем ширина), в XVI в. — от 4 до 8, в XVII в. — от 8 до 12, то есть буквы вязи приобретает форму, трудную для чтения.

Орнамент на протяжении XI-XVIII вв. менялся. Исследователи различают следующие виды орнамента:

а) древнерусский (старовизантийский, геометричный) (XI-XII вв.). Для этого орнамента характерны:

— четкая строгая рамка в виде узкого длинного прямоугольника, квадрата, буквы «П» или в виде схемы храма в разрезе

— внутреннюю часть рамки заполняли простейшие геометрические фигуры (круги, прямоугольники, треугольники, ромбы), в которые вписывались различные растительные (цветы, листья) и животные мотивы, причем животные (чаще львы) и птицы (чаще павлины) передавались в реалистической манере. Непременный мотив этого орнамента — византийский цветок «крин» (трилистник).

Художественный принцип, сочетающий комбинации геометрических и природных мотивов, применялся и при оформлении инициалов. Старовизантийский орнамент в простых рукописях выполнялся киноварью, а в роскошных рукописях он мог быть многоцветным, с использованием голубой, розовой, зеленой, белой краски и золота (золотой фон, обводка, написание букв или цветов).

б) звериный («чудовищный», тератологический) (XIII-XIV вв.). Возникновение этого вида орнамента связано с усилением роли народных мотивов и местных традиций в культуре.Его характерные черты:

— утрата реалистической манеры в изображении животных.

— отсутствие геометрической рамки. Рамка его напоминает изображение ткани, на которую «стелется» поскостной орнамент. Сверху заставку часто венчал цветочный узор – навершие, а по углам изображались «византийские ветки»

— узор состоит из фантастических чудовищ, запутавшихся в ремнях. Ремни исходили из клювов, пастей, крыльев, хвостов, ног чудовищ, оплетали их туловище и переходили в «средник» – вертикальное плетение, спускавшееся в заставку с навершия и делившее ее на две симметричные части.

Из таких же ремней, иногда завершающихся головками животных, образовывались и инициалы. Основу цвета тератологического орнамента составляла киноварь. Применялись также синяя, зеленая, желтая, серая краски и цвет чернил. Для передачи белого цвета использовался естественный цвет пергамена. Золотая и серебряная краски в тератологическом орнаменте не применялись.

Расцветка чудовищного орнамента может служить показателем места написания источника. Цветовой особенностью новгородского орнамента этого стиля был голубой или серо-синий фон; для Пскова характерны более крупные инициалы, преимущественно зеленый колорит фона, использование желтого цвета в контурах рисунков; в Рязанском княжестве для фона использовался зеленый цвет.

в) в XV — первой половине XVI вв. одновременно были распространены два вида орнамента: неовизантийский и балканский.

Неовизантийский орнамент встречается обычно в роскошных рукописях. Он характеризуется:

— восстановлением византийской заставки в виде рамки геометрической формы

— стилизованной манерой передачи растительных мотивов с обязательным присутствием византийского трилистника «крин».

В отличие от старовизантийского, неовизантийский орнамент был стилизованным и имел иную цветовую гамму, в которой преобладал синий цвет, использовались вишневый и зеленый цвета, нередко на золотом фоне.

Балканский орнамент встречался в рукописях бедного содержания. Для него характерно:

— применение кругов, плетенок, жгутов, вплетенных друг в друга и переплетенных между собой так, что образовывался сложный без просветов рисунок, напоминающий рогожку или ковер.

— деталями наполнения орнамента были жемчужины, ромбики, точки, крестики, квадраты.

— рамки заставка не имела, но ее могло венчать навершие в виде букетика цветов. Углы заставки украшались стилизованными цветами, шишками, бутонами.

г) старопечатный орнамент (вт. половина XVI – перв. половина XVII в.), связанный с появлением книгопечатания, для него присущи:

— использование двух цветов (белого и черного) и штриховки для передачи объемности изображения фигур;

— главными элементами этого стиля были изображения трав, ветвей, листьев, цветов, плодов, ягод и шишек.

Этот орнамент использовался и в старопечатных и в рукописных книгах.

д) барокко (вторая половина XVII-XVIII вв.) — вид орнамента, характеризующийся наличием в нем спиральных линий в сочетании с растительными мотивами. Этот стиль вобрал в себя старопечатные орнаментальные мотивы, но они получили более реалистичное, рельефное и декоративное изображение.

Орнамент барокко отличается пышностью раскраски с использованием киновари, белой и черной краски, а также золота.

В конце XVIII в. на основе орнамента барокко сформировался более упрощенный, т.н., поморский стиль, который получил распространение у старообрядцев. Для этого стиля характерно:

— наличие золотого фона,

— изображения белых или разноцветных трав вычурной изогнутой формы.

е) в середине XVIII в. в рукописях светского характера распространился орнамент рококо. Для него характерно:

— наличие украшений в виде медальонов, раковин, виньеток.

ж) во второй половине XVIII в. распространился стиль Людовика XVI, для которого характерно:

— преобладание в орнаменте цветов: роз, вазонов с цветами, а также корзин с фруктами, рога изобилия.

з) в первой половине XIX в. распространился стиль ампир. Для заставок этого стиля характерно:

— изображение симметрично расположенных по отношению к центру доспехов, оружия, знамен, лавровых и дубовых венков.

Литература:

1. Авдеев А.Г. Старорусская эпиграфика и книжность. Ново-иерусалимская школа эпиграфической поэзии. — М., 2006

2. Айплатов Г.Н., Иванов А.Г. Русская палеография: Учебное пособие. — М.: Логос, 2003.

3. Арциховский А.В. Древнерусская миниатюра как исторический источник. — М.: МГУ, 1944.

4. Бережков Н.Г. Хронология русского летописания. — М., 1970.

5. Беренбаум И.Е. История книги. — М., 1978.

6. Виргинский В.С., Хотеенков В.Ф. Очерки истории науки и техники с древнейших времен до середины XV в. – М.: Просвещение, 1993.

7. Владимиров Л.И. Всеобщая история книги. — М., 1986.

8. Глауков А. Русь книжная.- М., 1976.

9. Кондратов А. Письмена мертвые и живые. Серия: «Русская словесность», — М.: Авалон 2007

10. Левочкин И.В. Инициалы русских рукописных книг. М., 1983.

11. Медынцева А.А. Эпиграфика, писала (стили) и церы // Древняя Русь. Культура и быт. — М.: Наука, 1997

12. Муравьев А.В. Русская палеография. — М., 1977.

13. Муравьев А.В. Палеография. Учебно-методическое пособие со сборников снимков русского письма XI-XVIII вв. — М., 1975.

14. Николаева А.Т. Русская палеография. — М., 1980.

15. Победова О.И. Миниатюры русских исторических рукописей (К истории русского лицевого летописания). — М., 1965.

16. Поздеева И. В., Ерофеева В. И., Шитова Г. М. Кириллические издания. XVI век — 1641 г. -М.: МГУ, 2000

17. Рейсер С.А. Палеография и текстология нового времени. — М., 1970.

18. Русский орнамент XI-XVI вв. — М., 1997.

19. Соболевский А. И. Славяно-русская палеография 4-е изд., стереотип. Серия: «Лингвистическое наследие XX века». — М.: Едиториал УРСС, 2005

20. Соболевский А. И. Славяно-русская палеография. Серия: «Лингвистическое наследие XX века». Изд. 5. Стереот. СПб.: ЛКИ, 2007

21. Тихомиров Н.М., Муравьев А.В. Русская палеография. — М., 1982.

22. Черепнин Л.В. Новгородские берестяные грамоты как исторический источник. — М., 1969.

23. Черепнин Л.В. Русская палеография. — М., 1956.

24. Черепнин Л.В. Русская палеография и другие вспомогательные исторические дисциплины // Проблемы палеографии и кодикологии. — М., 1974.

25. Щепкин В.Н. Русская палеография. — М., 1967.

26. Янин В.Л. Я послал тебе бересту… — М., 1975.

27. Янин В.Л. Новгородские берестяные грамоты // Древняя Русь. Культура и быт. — М.: Наука, 1997.

Воспользуйтесь поиском по сайту:

studopedia.org — Студопедия.Орг — 2014-2023 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.013 с) .

Источник: studopedia.org