К позднему Средневековью множество европейских святых обзавелись индивидуальными атрибутами. Словно гербы, они позволяли идентифицировать своих владельцев в длинных рядах заступников, которые выстраивались вокруг порталов готических соборов или смотрели на прихожан с золоченых алтарных образов. Атрибуты заменяли подписи (или дополняли их), и не просто помогали узнать святого, а напоминали об обстоятельствах его мученической смерти, главных чудесах, целительской специализации или духовных дарах. Это были не просто подписи, а своего рода визитные карточки, представлявшие святого зрителю.

При этом атрибуты никогда не распределялись централизованно и не фиксировались в кодексах (наподобие гербовников). Они варьировались от страны к стране; у одного святого могло быть множество разных атрибутов, а одни и те же атрибуты (книги, лилии, звезды, не говоря уже об орудиях пыток) принадлежали разным святым. Это была живая система, где легенды приводили к появлению новых символов, а символы порой порождали легенды, призванные объяснить, что они означают и как появились.

Украшение святой Канавки. О том как это происходит. Часть 1

Само собой, не нужно думать, что, изображая того или иного святого, средневековые мастера обязательно вручали ему атрибут (в одних регионах или мастерских такие «визитные карточки» применялись почти повсеместно, другие использовали их лишь время от времени), или что без помощи атрибутов святых было не отличить. Не менее, а то и более значимыми оставались различия в чертах лица, прическах (например, святого Павла привыкли представлять с лысиной), одеждах (святой Иоанн Креститель часто облачен в шкуры) и т. д. Да и подписи — под или над фигурами, на нимбах, на свитках и т. п. — со счета списывать не стоит. Однако хотя атрибуты и не были единственным опознавательным знаком святых, в позднее Средневековье они были одним из важных инструментов, помогавших сориентироваться в разветвленной церковной иконографии.

История атрибутов

Хотя изображения святых стали почитать еще в поздней Античности, в течение долгих веков они обходились без индивидуальных атрибутов и идентифицировались с помощью подписей. Раньше всего в иконографии появились атрибуты, которые ассоциировались не с конкретными святыми, а с типами святости — с апостолами, мучениками, исповедниками и т. д. Мучеников изображали с пальмовой ветвью, символом духовной победы, и/или в короне, которая олицетворяла их небесную награду; апостолов, евангелистов, учителей церкви, основателей монашеских орденов и прочих церковных интеллектуалов — с книгой; дев — с лилией, символизировавшей их чистоту. Основатели церквей и монастырей часто держали в руках их миниатюрные копии. Кроме того, даже на изображениях Царствия Небесного святые, выстроившиеся вокруг Творца, сохраняли атрибуты своего земного достоинства. Святых пап можно было узнать по их тиаре; епископов — по митре и посоху; диаконов — по далматику Далматик — верхняя расшитая риза, главное литургическое облачение католических диаконов. и т. д. (позже появилось также различение святых монахов по цветам их ряс: бенедиктинцы изображались в черной, цистерцианцы — в белой, францисканцы — в коричневой, подпоясанной веревкой, и т. д.).

В кого влюбилась? #shorts

Если не считать древних символов евангелистов За Матфеем, Лукой, Марком и Иоанном было закреплено одно из четырех «животных» — человек, телец, лев и орел, — которые в Апокалипсисе окружают престол Господень. , ключей святого Петра, агнца святой Агнессы и еще нескольких знаков, индивидуальные атрибуты возникли в западной иконографии намного позже — в XII веке, а действительно охватили весь культ святых в XIII–XV веках. Историки долго считали, что они появились в XIII веке в скульптурном убранстве великих готических соборов Франции — Шартра, Амьена и др. — и требовались, чтобы идентифицировать огромные фигуры святых в ситуации, когда подписи оказывались неудобны (их было плохо видно, а большая часть прихожан были неграмотны). Однако на самом деле личные атрибуты святых стали использоваться чуть раньше, и не только в архитектуре, но и на миниатюрах молитвенников и псалтирей.

Как в монументальной скульптуре, так и на страницах рукописей верующий (особенно не столь подкованный в духовных делах или вовсе невежественный мирянин) должен был легко узнавать своих небесных заступников и отличать защитников утопающих от целителей, покровителей узников — от патронов ремесел. Чем сложнее и разветвленней становился культ святых и чем больше Церковь стремилась охватить своей проповедью массы мирян, тем дидактичней было церковное искусство и тем большую роль в иконографии святых получали их атрибуты.

Среди них были предметы или фигуры, напоминавшие важные эпизоды из жития святого (башня, в которой была заточена святая Варвара, или фонарь святой Гудулы, который пытался потушить дьявол); инструменты мучений (раскаленные решетки, ножи, клещи) или органы, которые им подвергались (глаза святой Луции, груди святой Агаты, голова святого Дионисия); враги, которых святой поверг, или люди, которых он облагодетельствовал или исцелил; фигуры-«омонимы», созвучные имени святого (агнец святой Агнессы) и многое другое. Порой атрибуты изображались в натуральную величину (олень, стоящий рядом со святым Евстафием или разбитое пыточное колесо у ног святой Екатерины), порой — крошечными, словно игрушки.

В XV веке фламандские художники (Ян Ван Эйк, Робер Кампен и др.), изображая небесных патронов, стали все чаще «маскировать» их атрибуты, преподнося их не как условный знак, а как часть пейзажа или интерьера. Башня святой Варвары оказывалась не у нее в руках, а вдали, на круче; лилия, символизировавшая чистоту и девство Богоматери, ставилась в вазу и т. д. Атрибуты, не исчезая, получали реалистичное (порой — бытовое) обоснование.

Источник: arzamas.academy

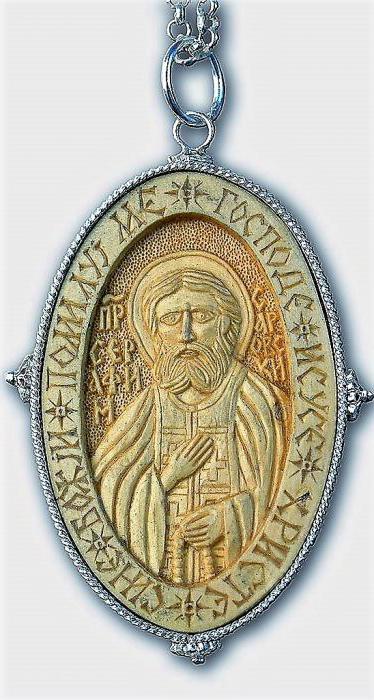

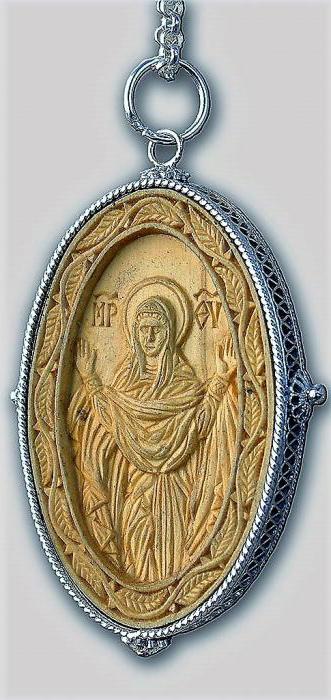

Иконка нательная — символ веры, который всегда с собой

Иконка нательная многие века сопровождает своих хозяев, оберегая от бед, предоставляя возможность обратиться с молитвой за поддержкой и благодарностью к почитаемому святому.

Нательная икона в древних традициях

Традиция ношения крестиков и нательных иконок пришла на Русь вместе с христианской верой в далеком 988 году.

Нательные иконки святых первыми стали носить странствующие люди. Дороги в те времена были опасными и долгими. Поэтому, чтобы не лишить себя возможности помолиться почитаемому образу — символу веры и оберегу, пользовались нательными изделиями.

Иконы в те времена изготавливали из дерева, кости, меди, серебра, золота. Выбор материала зависел от сословия, чина и достатка хозяина.

Чем богаче был человек, тем изысканнее выглядела его нательная икона. Она непременно была из драгоценного металла и украшалась дорогими камнями.

Такие же богатые иконы считали своим долгом носить и многие священнослужители, утверждая свое преимущество перед Богом.

Изготавливали иконку нательную вручную, поэтому сохранившиеся образцы XV-XVI века часто имеют гораздо лучший вид, чем более позднего периода, когда в моду вошло массовое производство. Штампованные иконы зачастую доходят до нас в виде отшлифованного овала.

Старинные нательные иконки, изготовленные после XVI века, часто посвящались определенным событиям, а не конкретным святым. Собственные иконы изготавливались для студентов, курсантов военных училищ: на них могли быть изображены как образы Спасителя, так и Святых покровителей учебного заведения. Существовали и особые офицерские образа.

В период атеизма в России традиция ношения иконок нательных была утрачена и стала возрождаться лишь в несколько последних десятилетий.

Нательный образ для современного человека

В современных традициях самым сильным символом веры считается крестик, но и иконка нательная становится все более популярной. Носят ее как символ веры либо на отдельной цепочке или шнурке, либо вместе с крестиком.

Случается встречать людей, которые носят Святые образы как аксессуар. К этому можно относиться по-разному, но, возможно, даже неосознанное ношение может растопить лед неверия.

Как выбрать икону?

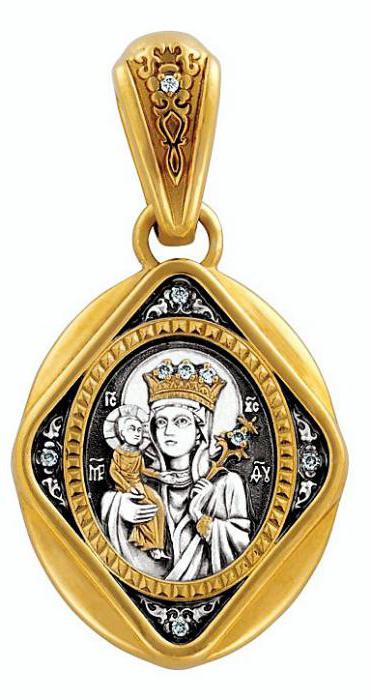

Какие же иконы более почитаемы в настоящее время? Часто мужчины носят образ Спасителя, женщины – Богоматери, детям хорошо подойдет изображение ангела. Многими почитаемы именные иконы.

В православии есть традиции при особых случаях молиться определенному Святому. Поэтому часто выбор иконки нательной связан именно с этим.

Николай Угодник помогает в дороге, поэтому его часто предпочитают путешественники, водители. Об исцелении от болезней обращаются к Пантелеймону Целителю. Очень часто женщины носят иконы Богородицы. Выбор иконы тоже может зависеть от определенных условий. Так, образу Семистрельной молятся, прося о смягчении злого сердца, Целительнице – о выздоровлении, Федоровскую считают помощницей в родах.

Из чего делают иконы

Как и в былые времена, иконы изготавливают из разных материалов. Выбрать подходящий может каждый. У любого материала есть свои преимущества, а у каждого человека — собственные предпочтения.

Существует предположение, что для мужчин больше подходят золотые нательные иконы, а для женщин – серебряные. Руководствоваться ли этим принципом – личное дело каждого человека.

Учитывать нужно еще и то, что для ребенка материал иконы должен быть легким. Мужчины часто предпочитают более массивные образы, женщины – изящные.

Золотые и серебряные нательные иконки

В настоящее время иконка нательная — не просто символ веры, но и модное ювелирное украшение. Нательные иконки из серебра или золота пользуются особой популярностью. Часто такие изделия украшаются мелкими драгоценными или полудрагоценными камнями, расписываются финифтью. Зачастую изделия ручной работы превращаются в руках мастеров в настоящие произведения искусства.

Деревянные иконы

Все более популярной становится иконка нательная из бересты. Это объясняется тем, что она более доступна по цене, изготовлена из экологически чистого материала. К тому же дерево обладает целебными свойствами. Такую иконку приятно подержать в руках, она всегда теплая и действует на владельца успокаивающе, легка и не причинит неудобства своей массой.

Другие материалы

Иконы из меди встречаются нечасто, но все же любители этого материала существуют. Есть совсем простенькие иконки из легких сплавов. Их обычно покупают для детей или пожилых людей. Такие иконы легки, недороги. Образ Святого, изображенного на иконе, не утрачивает своего значения.

В настоящее время, если задаться целью, можно найти мастеров, которые изготовят для вас нательную иконку из более экзотических материалов. Будет спрос — появится и предложение.

И все же хочется верить, что нательная иконка станет прежде всего символом веры для своего обладателя, а не роскошной безделушкой для хвастовства.

Источник: fb.ru

Что такое нимб и что значит это сияние над головой у святых

Нимб вокруг головы святого — весьма важная деталь в православной иконографии. О ее значимости говорит то, что традиционно, при написании иконы, определяют пространство, которое занимает нимб. От этого зависит дальнейшее построение композиции.

Нимб главной фигуры должен находиться в вершине равностороннего треугольника (символ Пресвятой Троицы), стороны которого совпадают, по размеру, со сторонами основы (симметричность иконы — символ правильности, совершенства изображаемого горнего мира).

История нимба

Изображение нимба, как атрибута небожителя, известно в различных религиях, и в буддизме, и у многих язычников, и появилось задолго до христианства.

Само слово «нимб» идет от латинского «nimbus», означающего «облако». Греки и римляне верили, что олимпийские боги, когда спускаются на землю, предстают перед людьми в лучистом сиянии, в облаке света. Это отразилось на их изображениях. Также в Древнем Риме нимбы могли быть на портретах императоров. Ведь правитель тоже считался богом, а власть священной.

Христиане переняли внешние формы этой традиции, но наполнили их своим, совсем новым смыслом.

Богословие нимба

Нимб — это, отнюдь, не просто сияние вокруг головы святого. Как и все детали иконы, он является многозначным сакральным символом. Прежде всего, необходимо объяснить, значение самого света, в богословии иконописи.

Итак, свет — это символ божественной благодати и, в конечном счете, Самого Бога. Если внимательно вглядеться в построение нимба, можно заметить, что он очерчен двумя линиями, темной и белой. Это не случайно. В иконографии вообще нет ничего случайного. Темная граница символизирует непостижимость и неприступность Божественного.

Его отделенность от сотворённого мира, запредельность.

Но дальше идет светлая линия, как правило, белая. Белый в иконографии сродни золотому. Это тоже свет, но немного другой. Белый — свет Фавора, преображения. И белая полоса вокруг нимба символизирует явление Божие в сотворённом мире.

Свет приходит к тем, кого Он создал, чтобы преобразить их.

Правда, увидеть эти две линии можно не на всех иконах. Каноны иконописи часто забывались и нарушались.

Образы Спасителя

В целом, на иконах Христа нимб выглядит также как у святых, но имеет дополнительные детали. Это крест — главный символ христианства. Крестом спасен мир. Чтобы умереть на кресте, сюда пришел Господь. Через крестные страдания, Он возвращает отпавшую вселенную к Себе.

Потому, не случайно, крест на Его нимбе имеет расширяющиеся концы. Он как бы распространяется в вечность, охватывает весь мир.

Кроме того, в круг нимба всегда вписаны три буквы — «ό ώ ν». Греческое слово όών означает «Сущий». Оно нужно, чтобы подчеркнуть, — Тот, Кто изображен здесь как человек, еще и Предвечный Бог, Причина всего бытия. Нимбы на некоторых (довольно редких) иконах Спасителя заключают внутри восьмиугольник. Два квадрата символизируют два мира и отличаются цветом.

Красный, в иконографии, символ земли и мученической крови. В данном случае, той, которую пролил за наш мир Спаситель. Голубой — цвет неба, духовного мира ангелов. Восьмиконечная звезда, образованная четырехугольниками, — символ единства двух миров. Как образ власти Христа, Его владычества над видимым и невидимым, изображается эта звезда за Его головой.

Но это только первый смысловой пласт. Та же звезда символизирует свойства Самого Бога.

Синий цвет в иконографии, как и черный («голубой — это как бы тончайшая мгла… Как желтый всегда приводит с собою свет, так же можно сказать, что голубой всегда приводит с собою нечто темное» П. Флоренский), может быть образом непостижимости Бога, Его непознаваемости и недоступности для нас.

Красный — цвет царя, символ всемогущества Христа.

Кроме того, существуют свои отличия в иконографии Бога Отца. Но, поскольку Его изображения были запрещены церковью, и появлялись только из-за богословской неграмотности, о них можно не упоминать.

Нимбы, отличной от круга формы

В Византийской иконописи, можно найти изображение квадратных нимбов. Они имели свое смысловое наполнение. Если круг — вечность, то квадрат — потусторонность, мир земли.

Святой, с четырехугольным нимбом изображен еще в своей земной жизни. И цвет такого нимба не золотой, а белый. То есть, это еще не данная в полноте Божественная благодать, как в мире горнем, а преображающая, постепенно открывающаяся на земле.

Другие традиции можно встретить у католиков. На католических иконах сияние часто образует как бы венец над головой святого. Свет нисходит на него сверху, извне. Тогда, как на православном изображении, благодать Божия освящает человека изнутри, пронизывает собой все созданное.

Почитаемые православные иконы:

- Икона Пресвятой Троицы

- Икона Богородицы «Всецарица»

- Икона святой Матроны Московской

Православная икона — это святыня. Она нужна, чтобы через образ верующему открывался Первообраз. Ее называют «молитвой в красках», «окном в Горний Мир». Такие задачи иконописи, как вида искусства, потребовали создания особого художественного языка. Его можно назвать символическим реализмом.

Здесь нет натурализма, ведь речь идет об уже полностью преображенном мире, но нет и абстрактных символов или аллегорий.

Ведь это люди, реальные земные люди, должны преобразиться. Здесь материя сочетается с Духом, видимое с невидимым, человеческое с Божественным.

И вся икона в целом, и каждая ее часть: нимбы, одежда, предметы, цвета, линии, композиция, через символ ведут к Источнику бытия.

Источник: molitva-info.ru