В культуре Древней Руси особое место занималиобереги — предметы, призванные ограждать от несчастий и приносить в дом богатство и любовь.

Они могли быть самыми разными: глиняные или костяные фигурки, украшения, вышивка на одежде, кусочки бересты с заговорами.

Возникшие еще в языческие времена, обереги сохранились в народе и после принятия христианства — и каждый из них имел свой определенный сакральный смысл, защищая человека от той или иной опасности.

Солнечный круг

Среди оберегов наиболее интересны те, что служили для защиты жилища, — поскольку именно они, как правило, были связаны не с материальной ценностью вещи, а с ее сакральным смыслом. Их размещали во дворе дома, перед входом в него, а также внутри — в местах, которые, по мнению хозяев, нуждались в особенной защите.

:Даже раскрашенная домашняя утварь служила в первую очередь для того, чтобы отводить несчастья, и только потом — чтобы радовать глаз. С той же целью делалась резьба на дверях, ставнях или наличниках — это были не просто украшения, а обережные знаки.

Височные подвески снова в тренде. Женские славянские украшения.

Самыми давними защитными символами являлись узоры, связанные с тремя стихиями, которым поклонялись славяне: Земли, Воды и Огня. Именно их чаще всего призывали охранять жилище. Знаком Земли и плодородия был ромб, разделенный на четыре части с точками внутри каждой, символом Воды — волнистые линии, а Огня- косой крест.

Защитные знаки наши предки обычно размещали вокруг отверстий или сооружений, через которые нечистая сила могла проникнуть в дом: ворот, дверей, окон, печных труб. Их покрывали особым орнаментом — обычно с изображением солнца (шести- или восьмилучевая звезда, вписанная в круг) или крестов, защищающих человека от злых сил с четырех сторон света.

Символы солнца должны были охранять жилище от ночной нечисти. На фасаде дома солнце часто изображали трижды — утреннее, полуденное и вечернее (средний знак — в высшей точке, а два боковых — пониже).

Рядом с солнечной символикой могли присутствовать громовой знак (круг, разделенный на шесть секторов) — символ Перуна, защищавший дом от попадания молнии, а также знак Рарога (крест, окруженный кругом) — символ гармонии небесного и земного огня, «отвечавший» за здоровье обитателей дома.

Правильная подкова

С солярной символикой связан образ коня, священного для древних русичей животного, — это была небесная колесница, которой управлял Дажьбог, олицетворявшая солнце. Чтобы хозяева избы жили долго, это изображение помещали на крышу.

Фигурками коней украшали и стоявшие во дворе качели. В песнях и сказаниях славян качание девушки на качелях соотносилось с ее любовью к солнцу и дальнейшей удачей в замужестве. А совместное качание на качелях юноши и девушки рассматривалось как пожелание им счастья.

:Для привлечения счастья на заборе развешивали старые лапти и горшки, а на ворота прибивали подковы. Считалось, что подкова напоминает по форме месяц и является талисманом, потому что она выкована из железа в очистительном огне.

Главная тайна Славянских узоров .Об этом вы точно не знали

Наши предки верили, что если подкову поместить в дымоходе, она помешает ведьме влететь в дом, а если прикрепить к кровати, то не будут сниться кошмары.

Подкову также вешали над входной дверью. Этот древний обычай сохранился до сих пор — правда, в наши дни подобный оберег нередко можно встретить висящим концами вниз, в то время как древние русичи располагали его концами вверх. Ведь открытая вверх подкова ловит и хранит счастье, а открытая вниз — не может удержать и упускает его.

Археологические находки древних славянских оберегов. Вот что можно было найти на обычном селище вятичей. Берег реки Высса, Калужская область. Селище неоднократно горело и подвергалось разорению. Основная часть находок — времена вятичей (XI-XIII вв.).

Вверху: пуговицы, радимичская запона для плаща, височное кольцо для девочки, лунница, накладки на пояс, обломки височных колец, кулонов и предметы неизвестного назначения. Кроме того, наконечник стрелы, похожий на половецкий.

Веник для домового

Внутри дома защитным орнаментом были покрыты почти все предметы быта: печь, кухонный стол, утварь, рабочие инструменты.

Дверь воспринималась не просто как вход в жилище — это была граница между внутренним и внешним мирами. Помимо затворов и засовов, ее должны были охранять вырезанные кресты, лежащие у порога пучки крапивы, воткнутые в щели порога или косяка обломки косы или ножа.

Порог для русичей являлся границей между миром живых и миром мертвых (под него раньше закапывали прах предков, чтобы те охраняли род). По этой причине через него нельзя было выметать мусор, чтобы не вымести кого-то из семьи. Также нельзя было переговариваться или передавать что-либо через порог. Гостя нужно было встречать за порогом и пропускать в дом впереди себя.

Очень почиталась печь, ее воспринимали как кормилицу, там жил огонь, защитник и хранитель семьи, проявление бога Сварога. Поэтому в орнаменте печи присутствовали его знаки — квадрат (семейный очаг) и два перекрещенных веретена (символы пламени). Печь держали в чистоте, рядом с ней нельзя было сквернословить.

Когда в ней выпекали хлеб, двери закрывали на замок, чтобы не вошел кто-то чужой — считалось, что это притянет в дом бедность. Уборку дома следовало начинать от двери к печи, а не наоборот. Протопленную печь нельзя было оставлять пустой — в нее закладывали дрова, чтобы они просохли, или ставили воду, чтобы нагрелась.

Древние русичи считали, что благополучие жилища напрямую зависит от почтительного отношения к домовому, который живет под печкой. Для него рядом с печью вешали веник, лапоть и хлебную лопатку — чтобы он знал, что в доме всегда будет чисто, богато и сытно.

По диагонали от печи располагался красный угол (покутье), лучшее место в доме, к которому были обращены изголовья постелей. Здесь располагался стол и совершалось большинство обрядов, связанных с рождением, свадьбой или похоронами.

В красном углу до появления христианства обычно стоял пучок колосьев — символ достатка, чтобы в доме не переводился хлеб. Несколько зерен из этого пучка обязательно добавляли в пшеницу, которой весной засевали поле.

Полотенце с петухами

Особая охранительная роль отводилась вышивке, украшавшей постельное белье, полотенца, скатерти и салфетки. Ее главным назначением была защита от несчастья и порчи.

Чтобы создать такой оберег, древние мастерицы соблюдали многочисленные правила и ритуалы. К примеру, на оборотной стороне материала не должно было оставаться узелков- иначе рукоделие лишалось магической силы.

Нельзя было делать вышивку — оберег для себя — так же, как нельзя просить кого-то создать его. Оберег будет обладать силой в том случае, если создан кровными родственниками и подарен от чистого сердца.

Каждый элемент вышивки обладал определенным значением. В основном при ее создании использовались символы солнца (различные кресты, в том числе с усиками, направленными по ходу движения светила).

Но также применялись знаки дерева (елочка) — символа долгой жизни, звезды — символа разума, цветка — символа красоты, кругов и квадратов -символов плодородия.

Узор должен был состоять из замкнутого округлого контура — тогда он не пропустит нечистую силу и послужит реальной защитой. Не следовало на одной вещи делать несколько различных по назначению обережных вышивок — для каждой из них нужно было выбрать отдельное полотно.

Особую роль в жизни русичей играли обрядовые полотенца. Узоры на них отражали семейные или календарные события. На праздниках именно на обрядовых полотенцах выносили хлеб и соль (соль служила символом солнца и любви, хлеб — земли и плодородия, а само полотенце -человеческой судьбы). Жених и невеста во время обручения соединяли руки, обернув их полотенцем, чтобы в будущей семье был достаток.

Новорожденного младенца повивальная бабка укладывала на новое, специально подготовленное полотенце. На погребальном полотенце изображались символы утраты (ромб, похожий на символ земли, но не с точками, а пустой внутри).

Обережная вышивка на одежде

Каждодневные полотенца тоже расшивали защитным орнаментом — обычно с изображением петухов, крик которых отгоняет нечистую силу. А чтобы вышивка не потеряла чудодейственных свойств, с ней следовало справиться за один день.

При обережной вышивке предпочтение отдавалось красному цвету ниток. Хотя иногда использовали и другие цвета: кирпичный, алый, маковый, смородиновый, вишневый (то есть близкие к красному). Сам рисунок на материал предварительно не наносили, а только намечали его размер и определяли месторасположение.

Ключ и колокольчик

Функцию оберегов выполняли и многие предметы домашнего обихода — например, скрыня (сундук для одежды).

Она переходила в наследство от матери к дочери, ее обязательно украшали защитной резьбой. В ней хранилось приданое девушки, которое она сама должна была вышить: сорочки, рушники, платки, постельное белье.

Очень важным предметом мебели была кровать, также покрытая обережными узорами. Ее ставили в хорошем месте, которое определяли с помощью кошки — где та сядет. На кровати нельзя было спать ногами к дверям, а под нее в качестве защиты от злых сил клали полынь и чеснок.

Оберегами также служили иголки и булавки. Их вшивали в подол подвенечного платья и втыкали в одежду для защиты от нечистой силы — или в дверные косяки от проникновения ведьмы в дом.

Иногда на стену избы вешали старый ключ — он как бы запирал дом, не позволяя проникнуть злым чарам. Ключ также символизировал достаток, помогая хозяину добиться материального процветания. На стену вешали и один из самых древних оберегов — глиняный колокольчик, звон которого, по поверьям, отгонял от дома любую нечисть.

В Древней Руси невозможно было найти избу, где отсутствовали бы обереги. Это часть культуры, связанная с языческими традициями и помогающая лучше понять духовную сущность восточнославянских народов.

Платон ВИКТОРОВ

Источник: sayanarus.livejournal.com

Обереги славян в традиционном костюме

Большинство людей при виде традиционных русских нарядов удивятся их ярким краскам. Также их удивит непохожесть этой одежды и украшений на то, что мы носим сейчас. Но самое главное отличие этих нарядов от современных состоит в том, что они являлись настоящими оберегами и защищали тех, кто их носил.

Материал для одежды

Не любая одежда способна защищать и оберегать. Чтобы она была именно такой, она должна быть сделана только из натуральных тканей. Наши предки считали, что особыми сберегающими свойствами обладают те наряды, которые сделаны своими руками или сшиты родными и близкими. Особенно сильными в смысле оберегов нарядами считались те, которые сделаны из крапивы.

Ведь ее нужно было сначала сорвать своими руками, затем просушить, помять, вычесать, сделать из крапивы пряжу. Из нее нужно было сделать ткань, из которой и шили одежду. Все это нужно было делать, не боясь ожогов. Только тогда одеяние становилось поистине волшебным. Так как сделать из крапивы весь наряд было проблематично, то чаще всего из нее изготавливали лишь браслеты, пояса да очелья, надеваемые на голову.

Также считалось, что магическими свойствами обладает и одежда, сделанная из шерсти и льна. Наши предки верили, что она защищает от нечисти и злых духов.

Расположение оберегов

Большой силой обладала не сама одежда, а специальные узоры на ней. Размещались они всегда в определенных местах:

- На головном уборе узоры вышивали на висках или лбу, чтобы человек чувствовал связь с Богом.

- На горловине носили обереги, чтобы закрыть горло, дабы через него в человека не проникли злые духи, а его душа не смогла покинуть тело.

- Обереги на груди и спине нужны были для того, чтобы закрыть от всякого зла сердце, являющееся источником жизни и любви.

- Обязательно вышивали узоры на поясах. Их носили сразу несколько (на каждом слое одежды). Самым красивым был верхний из них, который будто выставлялся напоказ, приманивая хороших людей и отгоняя злых.

- На рукавах и подоле узоры вышивались в точках соприкосновения человека с окружающим миром, защищая его от злых мыслей и наветов.

Каждому свой оберег

Как сейчас есть отдельно одежда мужская, женская и детская, так и в старое время, обереги тоже были разные:

- Дети носили в качестве оберега лишь одежду, сшитую из нарядов отца и матери. На одежде вышивали специальный знак «Русский крест», объединяющий силы обоих родителей.

- Юноши до определенного возраста не носили особые обереги. Они надевали лишь вышитую рубаху, а из украшений носили браслет, перстень либо подвеску.

- Девушки, которым нужно было выйти замуж, носили расшитые яркие наряды и серьги, венец, очелье или височные кольца, которые открывали Родник, отвечающий за их связь с Богом.

- Женщины, которые вышли замуж и собирались рожать или недавно родили дитя, носили самый яркий наряд с несколькими поясами, вышитыми узорами матушки-земли, а также головной убор, который скрывал их волосы.

- Мужчины-воители обязательно носили оберег в виде подвески, форма которой напоминает оружие. Также украшали такой подвеской своего коня, чтобы защититься в бою.

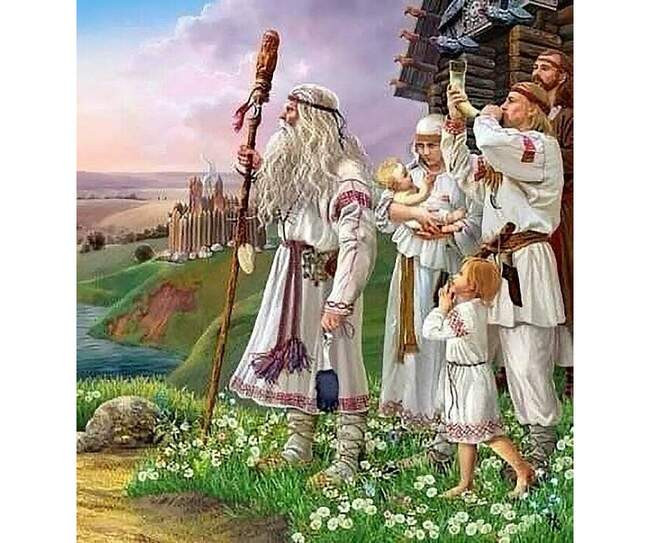

- Больше всего оберегов носили жрецы, которые надевали длинные рубахи до самого пола и подпоясывались яркими поясами.

Защитная одежда

Отдельно стоит упомянуть, что обереги носили в основном крестьяне, а купцы, бояре и члены царской семьи просто старались одеваться с особым шиком. Зато крестьяне и жители деревень надевали русские костюмы, которые укрывали их от нечисти да дурного глаза. Основой защитного наряда как у мужчин, так и у женщин была длинная (до самого пола) рубаха, сшитая из льна или конопли. Сверху на нее женщины в южных регионах надевали сарафан или шерстяную юбку. На Севере носили сарафан с рубахой, душегреей и кокошником.

Также обязательно подол женского наряда подшивался холстом. В него вставляли иголки или булавки, которые были призваны защитить представительниц прекрасного пола от нежеланного внимания мужчин. А в особо важные моменты женщины и мужчины надевали обрядовую одежду, которая лежала почти все время в сундуках и доставалась лишь в тот момент, когда должно было случиться важное дело — посев, жатва либо строительство дома.

Вышитый орнамент

Не каждая вышивка считается оберегом. Чтобы она обладала волшебной силой, вышивать нужно было специальные геометрические орнаменты. Они были не очень сложные, поэтому повторить их мог любой. Все эти узоры передавались из поколения в поколение на протяжении многих веков. При этом их значения оставались прежними. Форма линий означала следующее:

- прямые — земля;

- волнистые — вода;

- крест — огонь;

- ромб, круг либо квадрат — солнце.

В защитный узор частенько встраивали изображения людей, животных и растений. Самым сильным среди них считался орнамент, на котором изображено пышное дерево с птицами, сидящими на нем. Оно символизировало древо жизни, от которого напрямую зависела жизнь человека. Также в узор вплетали и изображение матушки-земли в виде красивой женщины, на руках которой сидят птицы.

Защитные украшения

Но не только одежда считалось оберегом. Магической силой наделялись и различные украшения, которые тогда носили не столько для красоты, сколько для защиты.

Особо мощными среди них считались бусы из янтаря или ракушек, так как они были сделаны из подводного материала. Кроме того, оберегающей силой обладали ожерелья с крестом, дающее связь с Богом, и ожерелья с клыками животных, защищающее от укусов зверей.

Также волшебными свойствами наделяли подвески и серьги, которые делали из серебра, бронзы и меди. Чаще всего их изготавливали в виде круга или колеса, что олицетворяло поклонение солнцу и луне. Создавали такие украшения и в виде бытовых предметов (ложек, ключей, ковшей), которые привлекали в жизнь человека богатство, достаток и изобилие. А подвески и серьги с бубенчиками носили для того, чтобы отгонять злых духов, которые боялись их звона и не могли подступиться.

Оберегающий красный пояс

В традиционных русских нарядах особое значение уделялось красному поясу, которым подпоясывались и мужчины, и женщины. Его ваяли из шерсти, льна или конопли. Подвязывали таким поясом нижнюю рубаху, юбку, сарафан либо штаны. Самый верхний пояс был самым широким. К нему всегда прикрепляли то, что в быту может пригодиться — сумку, кошель или нож.

Зато самым сильным всегда считался нижний пояс, на котором иногда даже вышивали целые молитвы. Этот пояс никогда не снимали. Считалось, что такой поясок создает магический круг и оберегает владельца от злых сил.

Пояс-оберег использовался и в брачной церемонии. Жених надевал пояс-сеточку из шерстяных ниток прямо на голое тело. Он защищал молодого человека от лихих духов. Жениха и невесту вместе обвязывали поверх одежды широким красным пояском. Считалось, что он убережет новобрачных от колдовства и свяжет их вместе на всю жизнь.

Шубы-обереги

Важным защитным свойством обладали тогда и шубы, которые шили из меха соболей, лисицы, песца, горностая, овчины. Шились они не так, как сейчас, а мехом внутрь. Они символизировали достаток и изобилие. Такие шубы всегда передавались по наследству и были частью свадебного обряда.

На них всегда усаживали молодых во время свадьбы, клали их на порог дома, когда молодожены его переступали. Это сулило новой семье богатство и плодовитость.

На следующий день после свадьбы жена надевала свою самую лучшую и красивую шубку и шла вместе с мужем к колодцу за водой, к которому потом сбегалась вся деревня. Это было нужно, чтобы крестьяне познакомились с девушкой еще раз, так как сейчас она уже не незамужняя селянка, а солидная дама — жена!

Источник: homsk.com

Головные уборы женщин ведической Руси

Наши Предки очень тонко чувствовали связь с природой, всем естественным и самобытным. Ведали коны и заповеди божественные, жили по чести и совести в гармонии с окружающим миром.

В статье Коса — девичья краса. Сила волос. я рассказала о сакральном смысле волос — косм для славянок. Это мощная информационная система, уникальный орган восприятия и накопления тонких энергий. Максимальный эффект наблюдается, когда волосы не покрыты, не экранируются от природы (солнечного или лунного света).

Однако власы собирают на себя в информационном поле всё: будто энергии радости, добра и света, до энергии негатива, зависти и злобы. Поэтому бывает так вроде бы беспричинно тяжело (накатывает усталость, головные боли, портится настроение и т.д.), если проехаться в общественном транспорте с длинными распущенными волосами, или пройтись в ином людном месте современного мегаполиса. Волосы собирают весь негатив от окружающих людей, подпитки от природы не получают.

Однако, наши Предки жили на природе среди сородичей, родных и близких по духу людей. Волосы прятались исключительно от непогоды: палящего солнца летом, дождей весной-осенью и от холодов зимой. На летние славянские праздники женщины приходили простоволосыми, с очельями-берегинями , лентами, накосниками. Волосы или распускались, или заплетались в косы.

Так, одна трёхлучевая коса символизирует объединение жизненных сил Миров Яви, Нави и Прави. Коса, располагаясь вдоль позвоночника, служит оберегом, светлые, космические энергии через космы наполняют Тело, Душу и Дух особой жизненной силой, подготавливая девушку к будущей роли матери. После обряда освещения семейного союза одна коса переплеталась на две. Сакральность этого действа не случайна — с этого времени жена получает через волосы, собранные в косы, энергию не только для себя, но и для будущего ребёнка.

Таким образом славянкам раньше не было нужды дополнительно защищаться от соплеменников, надевая именно обережные головные уборы. Это позже, замужние жены стали прятать власы от чужих недобрых взглядов под кички рогатые , кокошники. А с насаждением иудохристианства на Руси, женщин — служители церкви перевели под гнетущую власть мужа и повально лишили способа набора жизненной энергии через волосы.

В северных областях Руси дольше сохранялись в чистоте обычаи Предков. Женщины ещё долго не принимали христианских правил покрытия головы, не желая экранировать себя от природы.

«…а жены все ваши ходят простоволосы, непокрытыми головами ино то чините не по закону христианскому. А которым у вас женитися и они бы женились с благословением от священника… по закону христианскому, а ни в Роду, ни в Племени, а жены бы ваши имели покрыты головы».

(с) Послание митрополита Симона от 22. 08.1501 князю Матвею Пермскому и всем пермичам.

.

Уже позднее, в XVI веке вошло в обычай и стало обыденным, каждодневным, привычным обязательно покрывать головы замужним женщинам. В это же время иудохристианская церковь стала бороться с обережными головным уборами славянок, уничтожая рогатые кики-обереги, кокошники в их исконном виде (не современная клюква) и преследуя их носительниц. Христиане активно внедряли плат («покрывало»), который для них был знаком власти, мужа над женой. У наших же Предков женщина никогда не была в рабстве у своего мужа, она Лада-Богородица, хранительница домашнего очага и лада в семье.

Длинные волосы во все времена продолжали носить ведуны, волхвы и жрецы, живущие вдали от мирской суеты. Из головных уборов они, живя на природе, использовали очелья и простые перевязки для поддержания волос.

.

Стоит отметить, что христианству не удалось полностью лишить головные уборы женщин их оберговой сути и подменить устои, ведь даже плат на Руси часто применялся в славянских обрядовых действах, неся двойную нагрузку и значение. Везде прослеживается богатое наследие наших Предков.

- Девичьи головные уборы. Коруна и Венец.

- Волосник — старинный русский головной убор замужних женщин

- Повойник: старинный русский головной убор замужних женщин

- История женского головного платка

Источник: ladstas.livejournal.com