Прикрепленные файлы: 1 файл

zver_stil.ppt

АО “Медицинский университет Астана”

Кафедра Истории Казахстана

Роль звериного стиля

в сакских племенах.

Принял: Айсабеков Дулат Талгатбекович.

Роль звериного стиля в сакских племенах

Ворошилина Олесия Ералиевна

Первобытное искусство Саков

А Кто Же Такие Саки?

В первом тысячелетии до нашей эры на территории Средней Азии,

Ближнего и Среднего Востока сформировались государства Ассирия

и Мидия. В VI в. на смену Мидийской державе приходит государство

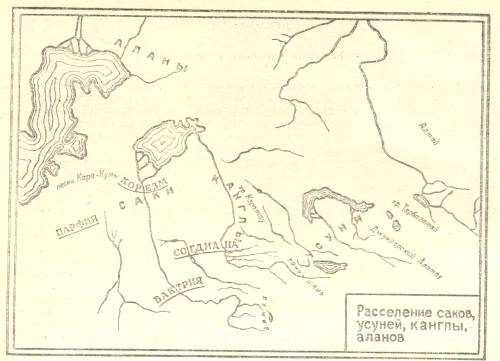

Ахамейидов. Основателем его явился Кир (второй), который в 550 г. до н. э. создал огромную державу. В состав Ахаменидского государства в промежутке 530 —522 гг. до н. э. входили Парфия, Хорезм, Бактрия, Согдиана, Сака. Так написано в Бехистунской надписи, высеченной по приказу царя Дария.

Севернее бактрийцев, согдианцев и хорезмийцев, на степных просторах Казахстана, согласно сведениям древних источников, в частности Авесты, обитали кочевые «туры с быстрыми конями». Туры в персидских источниках именуются саками, что значит «могучие мужи». Это были кочевые племена, саками их называли древние персы, китайцы называли сэ, а в сочинениях же греческих авторов они фигурируют под названием «скифы». Это название вошло в историю как синоним кочевников.

Что спрятано в скифских курганах

Письменные источники делят саков на:

- саков-тиграхауда (носящих остроконечные шапки);

- — саков-хаомоварга (изготавливающих напиток хаома);

- — саков-парадарайя (заречные саки);

- — саков-аримаспы («стерегущие золото грифов»)

- Но не все саки были кочевниками, среди них многие вели оседлый образ жизни и занимались земледелием. Саки были прекрасными наездниками. Они первыми в мире научились стрелять из лука на полном скаку.

- Именно скифский всадник явился прообразом неустрашимого кентавра-получеловека, полуконя. Быстрые отряды степных всадников из горных и степных районов Евразии, и прежде всего из Казахстана, в 7 веке до нашей эры вторглись в районы Передней Азии.

- Ассирийский царь Ассаргадон (680-669 гг. до н.э.), обеспокоенный их успехами, искал с ними союза и вынужден был отдать скифскому предводителю Партатуа в жены свою дочь. Конница саков появлялась то у стен городов Урарту, то в Палестине, то устремлялась к Египту. Именно саки разрушили урартскую крепость Тейшебаини.

- Саки имели свою неповторимую культуру, письменность, мифологические сказания. Выдающееся ювелирное мастерство саков вошло в мировую сокровищницу под условным названием «искусство звериного стиля».

- Уже в эпоху бронзы местные мастера изготавливали фигурки животных. Известны наскальные рисунки, изображающие оленей, быков. Также в конце II — начале I тыс. до н. э. формировалось искусство, которое, однако, еще не было «звериным стилем».

- Как Возникло Искусство Звериного Стиля ?

Искусство «звериного стиля» сформировалось под

Невероятные тайны сакских курганов. Дорога людей

влиянием южных традиций, с которыми саки

познакомились во время походов в Переднюю Азию и

Иран. Именно тогда отсюда к сакам пришли образы льва,

льва-грифона, «древа жизни». Эти образы вписались в число

- Саки, как и другие народы, поклонялись силам природы — солнцу, ветру, грозе, грому, которые представлялись им в образе богов. А боги, по их понятиям, воплощались и в фантастических зверей, птиц и животных, таких, как крылатые кони, конегрифы, Популярность этих образов в мифологии и фольклоре вызвали к жизни своеобразный «звериный стиль» в искусстве евразийских степей.

- Конь в мифологии саков связывался с солнцем и огнем. Верховное божество Митра, который сотворил мир, выезжал, согласно «Авесте», на четверке лошадей. К коням имели отношение боги Сурья, Яма.

- На казахской земле найдено множество памятников материально – культурного наследия наших предков. В ходе археологических раскопок найдено множество наконечников стрел, копий, ножей, мотыг, терок, топоров, молотков, булав, глиняной посуды, встречается много каменных изделий. В захоронениях вместе с костями людей находят различные предметы обихода, в более поздних могильниках – бронзовые изделия, золотые и серебренные украшения.

- Так можно считать Семиречье и Южный К-н были центрами расселения большой группы сакских племен, об этом говорит наличие топографии и петроглифов.

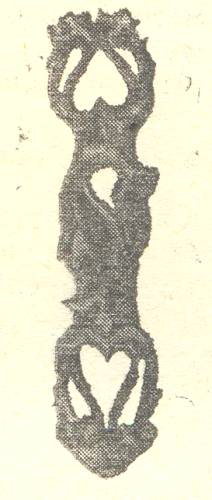

- Изделия звериного стиля предназначались для разных целей. Часть их использовалась в виде подвесок-амулетов и входила в состав костюма. Особое значение в древности местное население придавало поясу, служившему оберегом. Для усиления охранительной роли пояса на него крепились многочисленные амулеты.

Коньковая шумящая

подвеска X-XX.

Коньковая подвеска

VIII-IX вв.

Птицевидная подвеска.

VI-VIII вв.

- Бесшатырский могильник (5 в. до н. э) – берег реки Или, состоит из 31 кургана, является памятником наземной древней культуры. Особенно выделяется царская усыпальница (коридор, пред входная камера, погребальная комната). Трупоположение головой на Запад.

- Найден в 1969г. Маргулаком и Кадырбаевым. Является Одним из замечательных памятников древней жытсуйских саков является найденный в Иссыкском кургане, в 50 км от Алматы, «Золотой человек». Этот курган был раскопан в 1969 – 1970гг. Предположительно, здесь захоронен сакский царевич. По предположению ученых ему было примерно 17-18 лет. По древним сакским обычаям умерший был одет в лучшую одежду, полностью экипирован оружием. В захоронении было свыше 4000 различных золотых красиво выполненных пластин, застежек и украшений. Верхняя одежда воина состояла из кафтана и штанов. Короткий кожаный кафтан красного цвета был сплошь обшит золотыми фигурными бляшками, а борта, низ и ворот – крупными квадратными изображениями голов орлов. Всего кафтан украшало около трех тысяч золотых предметов. Штаны по внешнему и внутреннему продольным швам были обшиты мелкими прямоугольными золотыми пластинками. Они заправлялись в кожаные сапоги с высоким голенищами. Голенища сапог украшали золотые бляшки треугольной формы, аналогичные бляшкам, украшавшим кожаный кафтан. Далее отходили «наконечники стрел». В левом ухе золотая серьга.

- Памятники дреней культуры найдены в Аральском регионе в Чирик- Рабате, Бабиш – Молда, Баланды, и других захоронениях. Город Чирик – Рабат был столицей апасиаков. По утверждениям ученых, апасиаки – это саки, которые жили на берегах рек. Чирик- Рабат находился в 300 км от нынешнего областного центра – города Кызылорды, в юго- западном направлении от него, в пустыне Кызылкум. В центре города на площади в 12 га была расположена четырехугольная крепость – цитадель. В цитаделе расположены четыре кургана. Один из них ученные раскопали, но захоронения оказалось разграбленным. В нем были найдены различные ножи, бронзовые наконечники стрел, относящиеся к V — IV векам до н.э. Вместе с костями умерших были и золотые украшения – застежки, осколки глиняной посуды. Были извлечены также детали железных доспехов апасиакского воина.

- Город Бабиш – Молда тоже расположен в Аральском регионе. По площади он поменьше, чем Чирик – Рабат. Но у него тоже мощные оборонительные сооружения с укреплениями, дувалами и окружным рвом. Во время раскопок были найдены печь для обжига глиняных предметов, основания для ручных мельниц, основания для ручных мельниц, остатки проса, кости домашних животных множество осколков глиняной посуды.

- Саки больше всего поклонялись огню и солнцу как очищающим силам

- У саков мнение об окружающем мире было следующим – весь мир состоит из трех миров: нижний – подземный, средний – земной и высший – мир голубого неба. Мир имеет четыре угла: правый, левый, передний, задний. Понятие саков о космосе выражено в головном уборе сакского принца, найденного в Иссыкском кургане. На передней стороне головного убора «Золотого человека» изображены солнце, как образ всей вселенной: конь с четырьмя крыльями и четыре золотые стрелы. Это особый знак владения бога миром.

- Раскопки последних лет на поселении Баба-джан и святилище Сурх-Дум дали новые образцы луристанских бронз: бронзовая булавка с фигуркой припавшей к земле пантеры, точильный камень с ручкой в виде головы барана, стилизованные головы орлов, фигуры хищников, оленей в «летящем галопе», коней, верблюдов. Однако, как полагают исследователи, сакское искусство нельзя сводить только к луристанскому — это два самостоятельных художественных стиля.

- Ювелирное искусство достигло у саков высокого совершенства. Мастера-художники были знакомы с литьем, штамповкой золота и могли изготавливать удивительные по изяществу, композиционному построению изделия из золота, серебра, бирюзы, которые украшали человека и его одежду, сбрую коня, предметы быта. Это гривны, украшенные мордами животных, кольца, серьги с подвесками из граната и бирюзы, наборные пояса с золотыми бляхами, бляхи-нашивки на одежду.

- Сакское ювелирное искусство наиболее полно представлено в кургане Иссык, по материалам которого удалось получить представление об одежде знатных саков, украшениях, которые они носили, оружии, с которым они шли в бой.

- В ювелирном искусстве широко использовали способ обкладки листовым золотом фигурок и украшений, вырезанных из дерева. О том, что обработка дерева и резьба по нему были у саков очень развиты, свидетельствуют деревянная посуда, деревянные фигурки зверей и животных, различные застежки. Наряду с резьбой по дереву развивалось ремесло, связанное с обработкой кости и производством костяных поделок — застежек, пряжек, пуговиц.

- Уже отмечалось, что сакские мастера вытачивали и вырезали из мягких род камня великолепные жертвенники, украшая их богатым резным орнаментом. Из цветного камня — сердолика, халцедона, агата, бирюзы сакские ювелиры изготавливали бусы.

- Саки, как и другие народы, поклонялись силам природы — солнцу, ветру, грозе, грому, которые представлялись им в образе богов. А боги, по их понятиям, воплощались и в фантастических зверей, птиц и животных, таких, как крылатые кони, конегрифы, Популярность этих образов в мифологии и фольклоре вызвали к жизни своеобразный «звериный стиль» в искусстве евразийских степей.

- Конь в мифологии саков связывался с солнцем и огнем. Верховное божество Митра, который сотворил мир, выезжал, согласно «Авесте», на четверке лошадей. К коням имели отношение боги Сурья, Яма

ЧТО СОБОЙ ПРЕДСТАВЛЯЮТ ОБРАЗЫ ЗВЕРИНОГО СТИЛЯ саков ?

- Конь в мифологии саков связывался с солнцем и огнем. Верховное божество Митра, который сотворил мир, выезжал, согласно «Авесте», на четверке лошадей. К коням имели отношение боги Сурья, Яма.

- Верблюд В сако-савроматское время верблюд в Казахстане был обычным животным. Верблюд был воплощением солнечного бога победы Веретрагны.

Божественный барс- атрибут царской власти, но и символ высшей божественной силы и справедливости, каковую власть и олицетворяла. Царь-воин-барс был в культуре иранских народов символом защиты миропорядка, гарантом стабильности мироздания — Мирового древа. В обрядово-ритуальной символике грандиозных иранских новогодних празднеств инсценировались победа царя над представителем хтонического мира и освобождение Мировых вод, как восстановление прерванных процессов циркуляции мировых энергий Древа жизни.

Скифская золотая пантера. Келермесский курган, VI век до н.э.

Скифский золотой олень из кургана Куль-Оба, IV век до н.э.

- В Сибирской коллекции к ранним вещам относится литая золотая бляха в виде свернувшегося в кольцо зверя.. Такого типа бляхи найдены в кургане Аржан в Туве (М.П. Грязнов) и на Алтае в Майэмире. [Общая трактовка связывает их с фигурами свернувшихся зверей из Келермеса, Приаралья, Чиликты и с нашими. Последним чрезвычайно близкие аналогии можно подыскать в Минусинской степи. Так, у бронзового изображения барса из Красноярского края с головой барана в пасти (табл. I, 7) сходная с нашими «пантерами» трактовка головы, массивного тела. Подобные черты и сюжеты в изделиях из Восточного Казахстана, Западной и Южной Сибири сохранялись длительное время, уживаясь с новыми декоративными приёмами, как, например, в композициях из Ордоса и Башадара II (табл. I, 5).

- Замечательно традиционное построение композиций из двух образов: «пантеры» и козла, или барана. В сцене на саркофаге-колоде из Башадара II, где тигры нападают на козлов и лосей, [16] последние запечатлены в позе агонии лежащими на спине с головой, обращённой к задним ногам. Несмотря на расчленение фигур завитками и изображение шерсти волнистыми линиями, статичность прототипов сохранена, к ним можно отнести и «пантер» с описываемой пряжки.

- Таким образом, пряжку из Павлодарской области можно датировать VII-VI вв. до н.э. [17] Аналогии с ранними образцами скифо-сибирского «звериного» стиля вообще и «звериной» орнаментикой Западной и Южной Сибири в частности свидетельствуют об общих истоках одного из мотивов искусства скифских и сакских племён.

Источник: www.referat911.ru

Украшения и изделия найденные в сакских курганах относятся к какому стилю

Вопрос по истории:

Украшения и изделия, найденные в сакских курганах откосятся к какому стилю?

Трудности с пониманием предмета? Готовишься к экзаменам, ОГЭ или ЕГЭ?

Воспользуйся формой подбора репетитора и занимайся онлайн. Пробный урок — бесплатно!

- bookmark_border

- 27.07.2018 22:25

- История

- remove_red_eye 14286

- thumb_up 29

Ответы и объяснения 1

dyerieat644

Сакскому кургану.

- 28.07.2018 10:11

- thumb_up 36

Знаете ответ? Поделитесь им!

Как написать хороший ответ?

Чтобы добавить хороший ответ необходимо:

- Отвечать достоверно на те вопросы, на которые знаете правильный ответ;

- Писать подробно, чтобы ответ был исчерпывающий и не побуждал на дополнительные вопросы к нему;

- Писать без грамматических, орфографических и пунктуационных ошибок.

Этого делать не стоит:

- Копировать ответы со сторонних ресурсов. Хорошо ценятся уникальные и личные объяснения;

- Отвечать не по сути: «Подумай сам(а)», «Легкотня», «Не знаю» и так далее;

- Использовать мат — это неуважительно по отношению к пользователям;

- Писать в ВЕРХНЕМ РЕГИСТРЕ.

Есть сомнения?

Не нашли подходящего ответа на вопрос или ответ отсутствует? Воспользуйтесь поиском по сайту, чтобы найти все ответы на похожие вопросы в разделе История.

Трудности с домашними заданиями? Не стесняйтесь попросить о помощи — смело задавайте вопросы!

История — область знаний, а также гуманитарная наука, занимающаяся изучением человека в прошлом.

Источник: online-otvet.ru

Украшения и изделия найденные в сакских курганах относятся к какому стилю

Саки. Постепенно в Казахстане начинается освоение железа. Возникают могущественные союзы племен. В руках отдельных семей сосредоточиваются большие стада скота. Владельцы их вынуждены постоянно менять места выпасов.

Постепенно осваиваются не только долины рек, но также зона степей и полупустынь, высокогорья Тянь-Шаня. Люди изобретают удила, и конь становится важнейшим средством передвижения на дальние расстояния. Под постоянное жильё приспосабливается юрта— жилище легкое и удобное для перевозок.

Дальнобойный лук, стрелы с трехгранными наконечниками, меч-акинак стали грозными орудиями зашиты и нападения. Войны за пастбища и скот обогащают верхушку племени. Племена объединяются в союзы племен, во главе которых стоят вожди. Их власть становится все прочнее.

В середине 1 тыс. до н. э. в древних рукописях появляются сведения о могущественном союзе сакских племен5, обитавших на территории Средней Азии и Казахстана. В VI в. до н. э. сюда вторглись персы. Саки мужественно сражались с персидскими войсками даря Кира.

Однажды они заманили его в глубь своей страны и, когда персы, захватив лагерь противника, праздновали победу, неожиданно напали на них и перебили. Сам царь Кир был убит в битве. Древние историки сообщают, что сакская царица Томирис приказала наполнить кожаный мешок кровью и бросить туда голову Кира, сказав: «Ты меня, живую и победившую тебя в битве, погубил, отнял у меня коварством сына, я же тебя, как поклялась, насытила кровью».

Расселение саков, усуней, канглы, аланов.

В 518 г. до и. э. на саков напал персидский царь Дарий I. О и тоже пытался завоевать богатые земли саков, но безуспешно. Полководцы Дария надолго запомнили бесстрашную конницу саков, которая внезапными налетами изматывала персидское войско и обращала его в паническое бегство. В результате длительной войны с персами часть саков была покорена ими, платила подати и поставляла воинов в персидское войско. В Марафонском сражении в 490 г. до и. з. саки сражались с греками на стороне персов. Сохранились записи греческого историка Геродота об участии саков в походе на Грецию и их мужестве в битве при Платеях в 479 г. до н. э.

Хозяйство, быт и религиозные представления саков.

Саки по образу жизни делились на скотоводов, которые вели кочевой или полукочевой быт, и оседлое население оазисов. Саки-скотоводы разводили лошадей, баранов, коров. Основным жилищем кочевых саков была юрта. Саки, жившие в долине Сырдарьи, вели земледельческое хозяйство, применяя искусственное орошение.

Саки-земледельцы строили себе глинобитные дома, а там, где было много леса,— деревянные. Со временем у оседлого населения появились не только селения, но и города, в которых процветали ремесла и торговля. Особого искусства достигли сакские мастера в изготовлении металлических орудий, оружия, украшений. Саки имели связи с народами Алтая, Сибири, Востока и Европы.

Золотая барельефная фигурка льва у саков.

Наременная бляка в скифском “зверинном стиле”

Ожерелье из гранатовых бус у саков.

Много интересного о жизни саков рассказали раскопанные могильники. Одним из ярких памятников эпохи саков является могильник Бесшатыр в долине р. Или. Могильник состоит из многочисленных курганов, самый большой из которых достигает высоты пятиэтажного дома. В одном из курганов оказалась деревянная постройка из массивных стволов тяньшанской ели. Находки из Бесшатырского могильника говорят о выделении из сакской среды могущественных и богатых племенных вождей, для которых после смерти возводились грандиозные погребальные сооружения, требовавшие огромных затрат труда и средств.

В 1969—1970 гг. возле города Иссык Алма-Атинской области сделано замечательное открытие — найдено не разграбленное богатейшее погребение, которое датировано У в. до н. э. В кургане высотой более 7 метров, в деревянном срубе обнаружены останки молодого человека, облаченного в великолепный праздничный наряд и при полном вооружении. 4 тысячи золотых бляшек и пластинок в виде фигурок лошади, барса, горного козла, птиц покрывали одежду знатного сака.

По их расположению оказалось возможным реконструировать головной убор — высокий конусообразный башлык, шаровары, сапоги. Одежда сака дополнялась украшениями: золотой спиральной гривной с головками тигра на концах, двумя массивными перстнями, наборным поясом из блях в виде фигуры бегущего оленя. При погребенном было инкрустированное золотом оружие — меч и кинжал, нагайка и матерчатая сумка. В кургане было обнаружено тридцать деревянных, глиняных, бронзовых и серебряных сосудов, на одном из них сохранилась двустрочная надпись. Эта надпись говорит о том, что жители Казахстана уже в V в. до н. э. знали письменность.

Находка из Иссыкского кургана (Алматинская область)

Характерными для сакского времени являются найденные археологами в Казахстане и Средней Азии жертвенные столики, светильники и другие предметы ритуального назначения. Ученые связывают эти предметы с культом огня. Предметы украшены фигурками фантастических животных. Сохранился жертвенный столик с фигуркой лошади и человека.

Человек представлен сидящим со скрещенными ногами, черты его лица монголоидные. Он одет в короткую куртку, перетянутую в талии поясом, узкие штаны и мягкую кожаную обувь. Его головной убор напоминает шлем.

В сакских курганах найдены разнообразные бронзовые, золотые, костяные и железные изделия. Особый интерес представляют предметы прикладного искусства, оформленные в так называемом скифском «зверином стиле», где фигурки зверей даются в движении.

Перисполь. Барельеф Саки

Сакский воин

Источник: testent.ru