Национальный костюм бурят – это традиционная одежда народа с многовековой историей и культурой. Традиции в одежде этого народа связаны с его образом жизни и суровым сибирским климатом. Национальная традиционная одежда бурят приспособлена к кочевому образу жизни и резким перепадам температур.

Занятие скотоводством обусловило набор материалов, из которых изготавливали костюмы: шерсть, кожа, мех, шелк. Какая национальная одежда у бурят? Какие костюмы носят мужчины и женщины? Как выглядят буряты в национальных костюмах в настоящее время и как выглядели в прошлом? Какие цвета и материалы выбирают буряты для пошива своих нарядов?

Обо всем этом и других интересных особенностях национальной одежды одного из народов Сибири и пойдет речь в статье.

История костюма

В Прибайкалье проживали многие монголоязычные народности: якуты, буряты, тунгусы и другие. О древнем костюме бурятов можно судить по письменным описаниям дипломатов и путешественников 17-18-го веков, более ранние письменные упоминания о национальной одежде, быте и образе жизни сибирского народа не сохранились.

(часть 1) Мастер — класс по изготовлению Бурятских национальных украшений

Первым описал бурятский костюм наш посол в Китае Спафарий Н. Он писал, что в Бурятии в 17-м веке были популярными хлопчатобумажные ткани, привозимые из Китая и Бухары.

Изучением костюмов сибирских народов и народностей с научной точки зрения занялись исследователи и ученые только в начале 19-го века.

Особенности

Суровый климат и кочевой образ жизни сыграли огромную роль в выборе материалов для пошива одежды и формировании стиля национального костюма бурят. Проводя целый день в седле, буряты должны были носить очень комфортную и удобную одежду, она не должна была им мешать, но должна была укрывать их от ветра и согревать в суровые морозы. Так как занимались они в основном животноводством, то шили преимущественно из кожи, меха, конского волоса, шерсти. Шелк и хлопок покупали у соседних народов.

Буряты – это кочевой народ, они жили на огромных расстояниях друг от друга, поэтому у каждого рода костюмы имели свои отличительные особенности. Иногда они отличались очень существенно.

Есть летний и зимний варианты национального костюма бурят. Но главный элемент одежды – это халат. Зимний костюм (дэгэл) шили из овчины, которую обшивали бархатом. Летний халат, или тэрлинг, шили из легких хлопчатобумажных материалов. Праздничные костюмы, как правило, шили из шелка.

Халаты застегивались сбоку, что защищало от ветра и хорошо согревало в зимнюю стужу. Халаты должны были быть такой длины, чтобы закрывали ноги при верховой езде и при ходьбе. Кроме того, халат при необходимости использовали как постель, на одну полу ложились, другой накрывались.

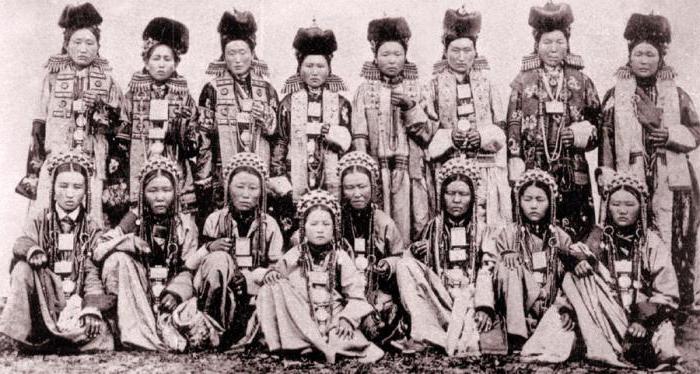

Женские украшения у бурят

Бурятский костюм имеет свои разновидности, в зависимости от возраста и пола. Национальный костюм бурятов для детей одинаковый как для девочек, так и для мальчиков, детей одевали в прямые халаты, которые очень были похожи на мужские.

После свадьбы женщины надевали рубаху, штаны и халат, который уже представлял собой кофту и юбку, сшитые на талии. Халат застегивался на специальные пуговицы. Все замужние бурятки в обязательном порядке носили безрукавки.

Традиционные прически как атрибут национального костюма

В детстве и мальчикам, и девочкам заплетали на макушке одну косу, а остальные волосы сбривали. Переставали брить волосы девочкам, которые достигали возраста 13-15 лет. Когда их волосы отрастали, их заплетали в две косы на висках, что служило уже первым явным половым отличием от мальчиков. В 16 лет на голову девочкам надевались специальные украшения – саажа, которые символизировали готовность девушки к замужней жизни и означали что, к ней уже можно свататься.

После свадьбы женщине заплетали две косы.

Традиционные цвета костюмов

Традиционным цветом бурятской национальной одежды является синий. Но были и исключения. Иногда халаты шили из коричневого, зеленого, бордового материалов.

Халат мужчин украшал энгер (четырехугольный борт), который имеет очень символическое значение. Он состоял из цветных полос, верхняя из которых всегда белого цвета (когда к бурятам пришел буддизм, цвет энгера допускался золотой).

Каждый цвет у бурятов имеет свое значение, например черный – это земля, дом; красный — энергия, огонь, жизнь; синий – небо, надежда.

Головные уборы и обувь

И мужчины, и женщины носили шапки, которые представляли собой круглые с небольшими полями головные уборы с остроконечной верхушкой, которая украшается навершием, обычно серебряным, и кистями. Шапки шили из тканей синего цвета. Каждый элемент у шапки бурят имел свое символическое значение. Красные кисти, например, — символический элемент головного убора монголоязычных народов.

В середине 15-го века Эсэн–тайша приказал всем народам, проживающим в монгольском государстве, носить на головных уборах красные кисти. С тех пор в национальных головных уборах таких народов, как буряты, калмыки, присутствует этот элемент декора.

Зимней обувью бурят были унты, которые делали из кожи жеребят. Осенью и весной носили сапоги, носы которых были заостренными, летом носили обувь из конского волоса, которая прикреплялась к кожаной подошве.

Какой национальный костюм у бурятов-мужчин

Мужские халаты обычно шили из материала синего цвета, основным и главным атрибутом костюма были пояса, которые отличались материалом, размерами и техникой пошива.

Верхняя мужская одежда не отрезалась по талии и расширялась к низу. На вороте, как правило, пришивались несколько золотых, коралловых или серебряных пуговиц. Их пришивали также на плечах, под мышкой и самую нижнюю – на талии. Пуговицы тоже имели символический смысл.

Например, верхние, считалось, приносили счастье, во время молитвы специально расстегивали пуговицы, чтобы благодать божественная проникла в тело. Средние пуговицы означали достоинство и честь, нижние символизировали достаток и богатство.

Обычно зажиточные буряты шили костюмы из роскошных тканей и украшали их серебром. По одежде можно было судить о социальном статусе, его происхождении и месте проживания человека.

Женский костюм

Женская одежда менялась в соответствии с возрастом и изменением положения в обществе. Состоял женский национальный костюм из рубахи, штанов и халата, поверх которого надевалась безрукавка.

Детский костюм девочки: халат прямой, подпоясанный кушаком из материи. В возрасте 14-16 лет девочки меняли свою одежду и прическу. Халат состоял из кофты и юбки, которые сшивались по линии талии.

Левая пола халата традиционно запахивалась на правую и застегивалась на плече и на боку на специальные пуговицы. Халат, как правило, был двухслойным, верх обшивался дорогой материей, внутри была подкладка. Подол юбки обшивался цветным материалом, иногда мехом.

Обязательным атрибутом одежды замужней бурятки должна была быть безрукавка, которая надевалась поверх халата. По форме и стилю безрукавки можно было узнать, откуда бурятка и каково финансовое состояние ее рода. Например, у восточных бурят женщины носили короткие безрукавки (уужа), западные бурятки носили уужу с пришитой к ней сборчатой юбкой. Безрукавку шили из ярких тканей и украшали спереди перламутровыми пуговицами или серебряными монетами.

По традициям и религиозным правилам, бурятка не могла показаться на глаза мужчин, не надев безрукавку и не покрыв голову головным убором.

Женщины пожилого возраста носили очень упрощенную одежду, халаты шили из тканей темных оттенков, но обязательным атрибутом оставалась безрукавка и головной убор.

Украшения

Украшения являются обязательным атрибутом мужского и женского национальных костюмов бурят. Фото украшений поможет разобраться в неимоверном количестве их видов.

Мужской костюм украшают два элемента – огниво, или хэтэ, и нож, или хатуга. Рукоятку и ножны ножа украшали чеканкой, серебряными подвесками и камнями-самоцветами. Огниво представляло собой небольшую сумочку, пошитую из кожи. Его украшали чеканным узором. Носят нож и огниво мужчины на поясе.

По древнему бурятскому обычаю, при рождении сына в древние времена отец обязательно заказывал для него нож, затем родовые ножи передавались из поколения в поколение. Ножи нельзя было передавать другим людям, особенно плохим знаком было потерять свой нож.

Женские украшения поражают своим разнообразием и сложностью. На каждом пальце и в несколько рядов носили кольца, исключением был средний палец. Браслеты носили на обеих руках, причем браслеты и серьги носили не снимая.

Височные кольца и украшения символизировали солнце, звезды, снег, луну. Нагрудные состояли из различных медальонов, в которые обычно вкладывали молитвы. Иногда височно-нагрудные украшения были выполнены в виде ожерелья с колокольчиками.

Шейные украшения имеют символику, означающую плодородие.

Женские украшения были в основном из серебра, со вставками бирюзы, коралла, янтаря.

Молодые девушки носили боковые подвески, представляющие собой две круглые пластины. Они закреплялись с двух сторон на уровне пояса, к одной пластине прикреплялись щипцы, зубочистка, к другой – замочек, маленький нож и огниво. Обе подвески заканчивались кистями из шелковых нитей желтого, зеленого или красного цветов.

Современная мода и национальный костюм

Современная мода часто использует элементы национального костюма народа буряты, фото которого очень часто встречается в модных журналах. Известные дизайнеры и кутюрье очень часто используют национальные атрибуты одежды разных народов для создания своих шедевров. Не исключение и национальный костюм бурят.

Многие элементы костюма и большая часть декоративных элементов, орнаменты, серебряные оригинальные украшения, головные уборы, оригинальный бурятский рукав, трапециевидная форма силуэта модели часто используются модельерами в своих коллекциях.

Источник: www.syl.ru

Какие украшения носили наши предки?

Мы продолжаем рассказывать о таинствах традиционного бурятского костюма. На этот раз поговорим об украшениях, которые носили наши предки. Что такое даруулга? Кто первая женщина-ювелир бурятского народа? Почему дарханов почитали больше, чем шаманов?

В тонких вопросах бурятской культуры нам помогли разобраться сотрудники Этнографического музея — Елена Бажеева и Дашима Гончикова, а также ювелир Батомунко Цыдыпов.

Каждый элемент как символ

В мастерской Дашимы Гончиковой на столе расстелена бумага, а на ней лежат всевозможные необычные украшения. Тут же стоит болванка, которую венчает шикарный головной убор, одновременно похожий и на корону, и на русский кокошник, но выполненный в совершенно другой манере.

Елена Бажеева работает в Этнографическом музее хранителем предметов из драгоценных металлов и знает все об украшениях, которые есть в фонде. Она со знанием дела снимает с болванки причудливую корону и объясняет, что это даруулга — традиционный бурятский женский головной убор.

Буряты изготавливали ее из бересты, затем обшивали тканью, а сверху крепили камни или бусины из кораллов. Основа даруулги чаще всего была синей, что символизировало цвет небесного свода, а пришитые к ней бусины олицетворяли светила. Желтый, красный и белый цвета в бурятской традиции связаны с солярной символикой: желтый соответствует свету солнца, красный — его животворящей силе, а белый означает начало начал. Центральный камень символизирует солнце в зените. Какой бы цвет он ни имел, он всегда был больше остальных.

Даруулга украшала голову, закрывала шею и грудь. К ней же крепили височные украшения, которые тоже богато декорировали бусинами из кораллов и монетами разного номинала. Это делалось не только для того, чтобы девушка выглядела богато и нарядно, но и могло послужить в полезных целях.

— Если у семьи случались какие-то неприятности: падеж скота, пожар или недуг — можно было срезать монету или камень, а затем продать их. Благодаря вырученным деньгам люди могли купить скот или восстановить дом, чтобы вернуть благосостояние семьи, — объясняет Елена.

Косы тоже украшали монетами. Когда девушка уезжала на сватовство, она обязательно украшала свои волосы таким вот образом: крупные монеты крепились к основанию кос, монеты номиналом поменьше — ниже. Все это делалось для того, чтобы показать состояние и благополучие семьи, да и сами девушки были не против выглядеть богато и нарядно.

Даруулги носили во всех районах, но богаче всего их декорировали в Кяхтинском и Джидинском. Районы располагались на чайном торговом пути, поэтому местные жители были состоятельными и могли позволить себе дорогие украшения. Вот и даруулга, которая хранится в Этнографическом музее, была когда-то сделана в Кяхтинском районе. На ней можно насчитать десятки камней и сотни бусин из кораллов, а ведь они в то время стоили недешево: за один такой коралл могли отдать целую корову. Похоже, что хозяйка этой даруулги была из богатой семьи.

— Чем крупнее камень, тем он был дороже. Сейчас мы определяем состоятельность человека по смартфонам и машинам, а в то время смотрели на богатство украшений, величину камней. Так что каждый старался выделиться и украсить свою одежду камнями, монетами, — рассказывает Дашима Гончикова.

Дарханы — небесные люди

Изготовлением ювелирных украшений в то время занимались дарханы. В бурятской культуре сословие дарханов было очень почитаемым, их называли небесными людьми, потому что они творят, созидают.

Белые дарханы изготавливали ювелирные украшения, а черные — предметы быта, орудия труда. Когда правил Чингисхан, дарханов почитали настолько, что они не платили феодальную подать, — такой чести удостаивались совсем немногие. Не ушло это трепетное отношение к кузнечному делу и в наше время: по сей день буряты проводят различные обряды почитания дарханов, уважают их.

— Считалось, что изделия нужно делать очень качественно, чтобы бог дарханов — Дамдин Дорлиг — не прогневался и не забрал мастерство кузнеца. Естественно, работа дарханов щедро оплачивалась. Если ювелир делал украшения, он знакомился со всей семьей, узнавал, от чего их надо оберегать. Каждое изделие было уникальным и предназначалось определенному человеку, — рассказывает Елена Бажеева, показывая на толстый искусно гравированный браслет.

Он выполнен из серебра, а на основании можно разглядеть тонко выгравированные солярные знаки. Сложно поверить, но девушки могли носить по два таких браслета, а весят они немало! Помимо серебра при изготовлении украшений, использовали медь: считалось, что этот металл может уберечь хозяйку от вывихов и растяжений.

Помимо браслетов среди повседневных украшений женщин были кольца и перстни. В фонде Этнографического музея хранится роскошный перстень с халцедоном. Его сделал известный чеканщик из династии мастеров серебряных дел Раднажап Нохоров родом из села Санага Закаменского района, которое известно как центр традиционного ремесла златокузнецов. Его отец Дампил, чеканщик в девятом поколении, всю свою жизнь занимался ремеслом дарханов, по стопам отца пошел и Радна.

Раднажап Нохоров использовал различные методы и техники исполнения ювелирных изделий, его великолепные произведения находятся в музеях Улан-Удэ и в частных коллекциях. Люди с гордостью носят украшения знаменитого мастера, потому что они вне моды и времени, они всегда ценны как живая национальная традиция.

Другой предмет гордости фонда Этнографического музея — серьги, сделанные первой бурятской женщиной-дарханом — Долгор Логиновой. Они также изготовлены из серебра, а основание отделано цветными вставками из пластмассы, вниз свисают тонкие цепи, украшенные изящными колокольчиками.

— Долгор Логинова родилась в семье известного мастера кузнечного дела. У него было семь дочерей, но только самой младшей, Долгор, передалось искусство дарханов. И хотя девочкам в то время даже не разрешали подходить к кузнице и прикасаться к материалам, когда отец заметил талант Долгор, он позволил ей заниматься кузнечным делом, — рассказывает Елена Бажеева.

Долгор Логинова славится тем, что начала делать бурятские серьги с тонкими серебряными цепочками и украшать их колокольчиками. В самой Закамне о Долгор говорили, что тоньше неё цепочку не сделает ни один кузнец. Сейчас её работы хранятся в Художественном музее им. Сампилова, а также в частных коллекциях.

Сначала женщину должно быть слышно, а затем видно

Полный комплект женских украшений мог весить 4–5 килограммов, так что в повседневности всё и сразу они не носили. А вот на праздники девушки старались выглядеть нарядно и надевали на себя побольше украшений.

Неотъемлемой частью праздничного костюма была ханжурга — женское поясное украшение с длинными цепочками или лентами. На цепочки крепятся различные приспособления: нож, огниво, наперсток, игольница, зубочистка, ушная палочка, щипчики для бровей и, конечно, обереги.

В фонде Этнографического музея тоже хранятся ханжурги. Одну из них сотрудники показали и мне. На зеленых лентах висит целый «косметический набор» и все, что может пригодиться девушке. Каждый элемент ханжурги выполнен из чистого серебра и выглядит очень искусно: покрыт завитками, сакральными символами и национальным орнаментом.

Ювелир Батомунко Цыдыпов берет нож, прикрепленный на одну из лент, и нюхает его рукоять. «Сандал», — со знанием дела произносит мастер. А покрутив в руках ножны, добавляет: «А-а-а, зэ-э-э, понятно, китаец делал». Сотрудники Этнографического музея только удивленно кивают головами: и как ювелир смог так быстро определить материал и происхождение ханжурги?

— Работа сделана китайцем, но под бурятский орнамент. Наверное, какой-то богатый человек заказал. Вот клеймо на ножнах, это имя мастера. В Агинском округе у многих хранятся такие наборы, все же Китай там ближе. Это объясняет и орнамент в виде драконов, буряты такое начали делать поздно — под влиянием буддизма.

А на изделиях китайцев часто встречаются драконы, — рассказывает Батомунко Цыдыпов.

Объяснил он и остальные символы, изображенные на элементах ханжурги: бадма-сэсэг, что в переводе с бурятского означает «лотос», — это символ чистоты, непорочности и святости, он тоже пришел к нам из буддийской культуры. Рыбки символизируют начало жизни. А один из оберегов, искусно выполненный в форме стремян, передает связь с конем.

— Ножики делали размером с два кулака хозяина. Шибко не было правил, но были свои каноны — нож и футляр делали под конус. Это чисто ручная чеканка. Завитки, колокольчики тоже наши все, бурятские, — отмечает мастер, разглядывая ханжургу.

Пока мы вместе изучаем многочисленные элементы ханжурги, Дашима Гончикова вспоминает известную бурятскую пословицу: «Сначала женщину должно быть слышно, а затем видно». Теперь понятно, откуда она взялась, ведь в те времена женщины и правда носили на себе целый арсенал разных украшений. Есть у этой поговорки и сакральный смысл: раньше считалось, что мелодичный звук способен изгонять злых духов, поэтому женщины не стеснялись надевать на себя как можно больше украшений.

Восемь благих знаков

Еще одно украшение, которое носили женщины, — это гуу, амулетницы, где хранили священные тексты, целебные травы, иконы и многое другое. Как правило, их делали из серебра — металла, связанного с символикой белого цвета. Буряты верили, что серебро обладает мощными очищающими и защитными функциями.

Гуу могли делать в самых разных формах. Например, в Мухоршибирском районе носили гуу круглой формы, а в Закаменском любили квадратные и овальные. Гуу изготавливали из металла, а затем декорировали эмалью и чеканкой. Таких амулетниц могли носить сразу по несколько штук, скрепляя друг с другом. Считалось, что чем больше гуу носит человек, тем лучше он оберегает себя от опасностей.

В фонде Этнографического музея хранится сразу несколько амулетниц из разных районов Бурятии. Простое круглое гуу без декора было сделано в селе Холой Кяхтинского района. Прямоугольное и отделанное филигранью, — в Еравнинском. А гордость фонда — гуу, декорированное эмалью, оно тоже из Кяхты. Такая амулетница большая редкость и явно недешево обошлась своему владельцу.

В центре изображена монограмма «Ом мани падме хум», которая считается очень сильным оберегом, а по бокам нанесены восемь благих знаков: зонт, пара рыб, сосуд неисчерпаемых сокровищ, цветок лотоса, морская раковина, бесконечная нить счастья, знамя победы и диск-чакра. Наверху — два извивающихся дракона, охраняющих доступ к содержимому амулетницы, а внизу — горные вершины, покрытые эмалью.

Из прошлого в настоящее

Обычный разговор об украшениях, которые носили наши предки, обернулся настоящим путешествием в прошлое. Перед глазами встают бурятская красавица, которая расшивает даруулгу красными кораллами, искусный дархан, чеканящий ханжургу, заботливая мать, кладущая молитвы в гуу своей дочери. Изделия того времени поражают не только своей красотой, но и глубиной подтекста — каждый завиток отчеканен не просто так, во всем скрыт свой сакральный смысл.

Радует и то, что в наше время есть люди, которые бережно хранят эти фрагменты прошлого. Батомунко Цыдыпов — искусный мастер, который специализируется на изготовлении ювелирных изделий, делает ножи и ханжурги. Дашима Гончикова — реставратор и может мастерски восстановить старинный дэгэл или даруулгу. Елена Бажеева — хранитель предметов из драгоценных металлов, и ее рассказы об украшениях наших предков погружают в прошлое.

То, с каким интересом и восхищением они рассказывают о старинных изделиях, как бережно касаются перстней и браслетов, свидетельствует, что эти люди действительно любят свое дело и искренне дорожат культурой своих предков. Их знания и навыки, любовь и преданность своему делу объединяют нас с предками сквозь время и пространство.

Источник: minkultrb.ru

Как у бабушки, но лучше

Мало кто из мастеров Иркутской области работает в традиционных для региона техниках и стилях. А ведь украшения западных бурят довольно сильно отличаются от изделий их восточных соседей. К сожалению, обычай передавать украшения от матери к дочери не дошел до наших дней: старинные традиционные ювелирные работы сейчас можно увидеть разве что в музеях. При этом, этнический стиль входит в моду. В последнее время желающих стать хозяйкой кольца или браслета, похожего на бабушкин, стало много.  — В ювелирных салонах часто можно увидеть украшения, выполненные в якутском стиле. А в бурятском их очень мало, — говорит дизайнер, кавалер орденов Франца Бирнбаума и Карла Фаберже Александр Алсаткин. — Даже в магазинах Улан-Удэ большинство украшений — это якутские изделия. В Иркутске – тем более. По словам Александра, все чаще женщины приносят свое серебро и просят сделать из него украшение достойное того, чтобы передать его дочерям и внучкам. Ювелир гарантирует, что работы, которые он создает, проживут 200—300 лет и их красотой смогут похвастаться красавицы нескольких поколений семьи.

— В ювелирных салонах часто можно увидеть украшения, выполненные в якутском стиле. А в бурятском их очень мало, — говорит дизайнер, кавалер орденов Франца Бирнбаума и Карла Фаберже Александр Алсаткин. — Даже в магазинах Улан-Удэ большинство украшений — это якутские изделия. В Иркутске – тем более. По словам Александра, все чаще женщины приносят свое серебро и просят сделать из него украшение достойное того, чтобы передать его дочерям и внучкам. Ювелир гарантирует, что работы, которые он создает, проживут 200—300 лет и их красотой смогут похвастаться красавицы нескольких поколений семьи.

- Буряты

- иркутская область

Поделитесь статьей

XV Международный турнир по бурятской борьбе «Бүхэ барилдаан» прошел в Улан-Удэ под эгидой Буддийской традиционной Сангхи России 15 апреля. Участие .

- 17.04.2023 17:37

В Иркутске прошла премьера детского анимационного фильма «От Анги до Форт-Росса: по следам святителя Иннокентия (Вениминова)» о жизни святителя Иннокентия .

- 10.11.2022 15:57

В Бурятии впервые за два года состоится традиционный спортивно-культурный праздник «Наадан-Сурхарбан». Праздник пройдет 24-25 июня.

- 20.06.2022 15:42

Новый бурятско-русский словарь ноёхонских бурят выпустили в Селенгинском районе Бурятии. Издание презентовали в селе Зурган-Дэбэ 22 мая, книгу подготовили по .

- 23.05.2022 18:02

Цикл детских передач «Пошумим на бурятском» начнут транслировать на радио Буряад ФМ. Программа выиграла грант Президентского фонда культурных инициатив.

- 13.05.2022 13:18

Корреспондент «НацАкцента» побывал на ремесленном празднике в поселке Усть-Ордынский

- 23.06.2022 07:53

Тест к 8 марта: Что носят женщины разных народов

- 07.03.2018 11:49

В Иркутской области популярность набирает старинный обряд «Хотондо хааха»

- 23.09.2017 00:00

О погребальной культуре бурят рассказывает председатель Совета шаманских общин Прибайкалья

- 13.05.2017 21:56

Традиции бурятского бракосочетания от Усть-Ордынского шамана

- 18.04.2017 12:31

Традиционные методы бурятского врачевания от иркутского шамана Мотошкина

- 14.02.2017 06:00

Источник: nazaccent.ru