Многие считают, что лавровый венок Юлий Цезарь носил как символ победы, но все оказалось совсем не так. Тщеславие — вот основная причина, по которой Цезарь надел венок.

Гай Юлий Цезарь известен как Римский Император, оратор и полководец. Это был величайший человек, который расширил территорию Римской республики, написал множество военных книг и успешно боролся с консервативными сенаторами.

Венок Цезарь носил по двум причинам.

Юлий Цезарь развязал гражданскую войну, отвоевал Рим, и этим внес огромный вклад в развитие государства. Он всегда мечтал стать царем, но был удостоен лишь титула императора, что в те времена значило лишь то, что он особо успешный военноначальник, т.е полководец.

Поэтому вместо короны Цезарь носил лавровый венок, чтобы показать всем свою власть, ведь царем он так и не стал.

Вторая причина:

Фамилия Цезарь ( caesaries ) с латинского переводиться как » Густая копна кудрей «, чем Юлий Цезарь похвастаться никак не мог. Он начал преждевременно лысеть, но пытался визуально скрыть лысину зачесывая волосы с боков на лоб.

Пытались убить Цезаря #shorts

Вскоре этих волос так же стало не хватать , что очень сильно угнетало императора. Такое значение фамилии, пристальное внимание народа и публичные выступления обязывали его выглядеть соответственно его статусу. Когда же ему дали право носить лавровый венок, который своей пышностью отлично скрывал лысину, Цезарь больше не появлялся на людях без него.

Тщетные попытки

Задержавшись в Египте, у Юлия Цезаря начался роман с царицей Клеопатрой, которая всячески пыталась помочь любимому с его проблемой.

Она изготавливала целебную мазь из измельченных жженых мышей, медвежьего сала, мозга оленя, зубов лошади и подобных компонентов.

От Цезаря требовалось ежедневно втирать зловонную смесь себе в голову, пока не появятся новые волосы. Очевидно, что императору мазь не помогла, ведь с венком он так и не расстался.

Кто оказался продуманнее Цезаря

С такой же проблемой столкнулся карфагенский полководец Ганнибал. Он оказался в этом плане умнее Цезаря и велел своим подданным изготовить себе несколько париков. Причем, чтобы это выглядело натурально, парики создавались соответственно возраста Ганнибала.

Самому полководцу казалось, что теперь волосы выглядят отлично и очень правдоподобно, но это было далеко не так, а сказать ему никто не осмеливался. Качество проклейки и сшивания париков в то время заставляло желать лучшего, так что Ганнибал выглядел больше смешно.

Источник: dzen.ru

История византийских корон. Часть 2. Античные венки

Древнеримское общество было крайне консервативно. И поскольку само римское государство было основано в результате бунта против монархии, то антимонархизм и «республиканские добродетели» являлись в известном смысле идеологией. Потому диадема (о которой мы рассказывали в прошлом очерке) как основной знак царской власти была под запретом.

Декоративные чипсы для украшения | Быстрый и простой декор за 5 минут | Идеи для презентаций

Более того, обвинение в желании увенчать себя диадемой могло погубить политическую карьеру любого деятеля. Так, например, среди поводов, послуживших гибели законодателя Тиберия Гракха, был и укор в желании царской власти и диадемы. Слово Плутарху: «В это время умер Аттал Филометор [царь Пергамский], и когда пергамец Эвдем привез его завещание, в котором царь назначал своим наследником римский народ, Тиберий, в угоду толпе, немедленно внес предложение доставить царскую казну в Рим и разделить между гражданами, которые получили землю, чтобы те могли обзавестись земледельческими орудиями и начать хозяйствовать. Что же касается городов, принадлежавших Атталу, то их судьбою надлежит распоряжаться не сенату, а потому он, Тиберий, изложит свое мнение перед народом. Последнее оскорбило сенат сверх всякой меры, и Помпей, поднявшись, заявил, что живет рядом с Тиберием, а потому знает, что пергамец Эвдем передал ему из царских сокровищ диадему и багряницу, ибо Тиберий готовится и рассчитывает стать в Риме царем» (1).

Именно поэтому позднее диктатор Сулла, обладавший в Риме практически неограниченной властью, не пытался даже намекать на диадему, чтобы не возбуждать против себя общественное мнение. Но зато в эту ловушку попался сам Гай Юлий Цезарь.

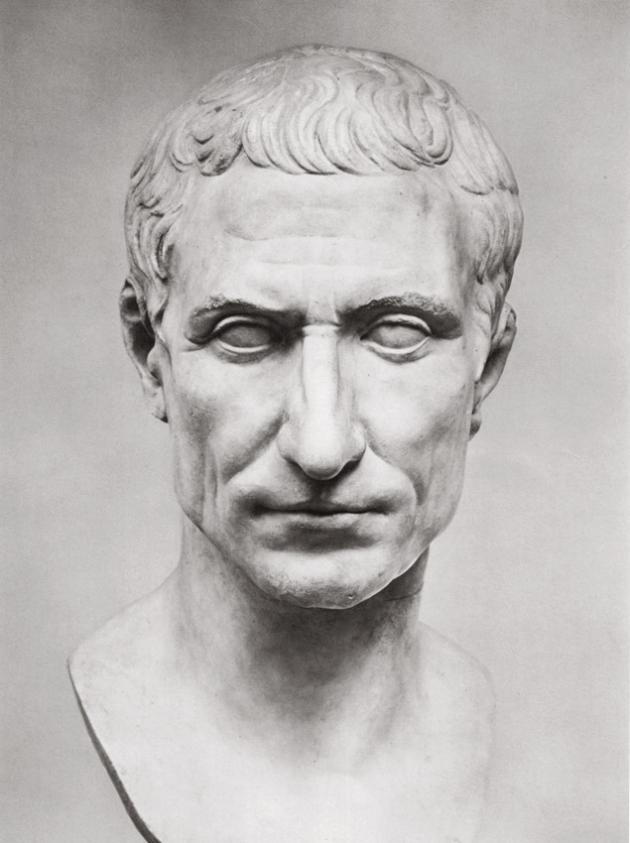

Гай Юлий Цезарь

Став в феврале 44 года до Р. Х. пожизненным диктатором (dictator perpetuus) и предполагая, что его власти ничего уже грозить не может, он, по всей видимости, захотел оформить ее официальным принятием царского титула, к чему исподволь стали готовить народ. Сперва сторонники Цезаря украсили диадемами его статуи, во время праздника Марк Антоний должен был поднести Цезарю настоящую диадему и тот, исходя из реакции народа, принял бы ее или же отверг. «И вот Антоний […] приближается с увитою лавром диадемою к возвышению […] протягивает руку с диадемою к голове Цезаря – в знак того, что ему подобает царская власть.

Цезарь, однако, принял строгий вид и откинулся назад, и граждане ответили на это радостными рукоплесканиями. Антоний снова поднес ему диадему, Цезарь снова ее отверг, и борьба между ними тянулась долгое время, причем Антонию, который настаивал на своем, рукоплескали всякий раз немногочисленные друзья, а Цезарю, отклонявшему венец, – весь народ. Удивительное дело! Те, что по сути вещей уже находились под царскою властью, страшились царского титула, точно в нем одном была потеря свободы. Венок с диадемой, возложенный на одну из его статуй, несколько народных трибунов сняли, и народ, с громкими криками одобрения, проводил их до дому, зато Цезарь – отрешил от должности» (2).

«Антоний подносит Цезарю диадему». Иллюстрация из «Всемирной истории» 1894 г.

Этот эпизод был одним из многих моментов, спровоцировавших гибель великого диктатора. Недооценивать консерватизм римского общества не стоило.

Даже спустя 400 лет после Цезаря, когда зрелище увенчанного диадемой императора никого не могло удивить, историк Аврелий Виктор пишет о Константине Великом следующие симптоматичные строки: «Свою царскую одежду он украсил драгоценными камнями, голова его постоянно была украшена диадемой. Однако он прекрасно выполнил ряд дел: строжайшими законами он пресек клеветничество, поддерживал свободные искусства, особенно занятия литературой, сам много читал, писал, размышлял, выслушивал послов, жалобы провинциалов» (3).

Иными словами – Константин, конечно, постоянно носил изукрашенную диадему (а это чудовищно!), зато вот сколько всего хорошего сделал, и это оправдывает его столь «недостойное поведение». Нам, безусловно, такой ригоризм непонятен. Но Аврелий Виктор не одинок. Красной нитью через практически все труды римских историков проходит эта непонятная ненависть к эллинистическим царским регалиям и восточным нарядам. Смешно порой читать, когда в перечне злодеяний очередного тирана помимо убийств, разврата, вымогательств и т. д. встречаются такие «страшные преступления», как ношение шелковых цветных одеяний.

И тем не менее правителям Рима приходилось считаться с подобными предрассудками римского общества даже спустя сотни лет после убийства Цезаря.

Наследник и преемник Цезаря – Октавиан Август учел все ошибки предшественников и основал новую политическую систему – Принципат, суть которой состояла в сохранении всех внешних признаков республики при фактической монархии. Конечно, в такой ситуации ни о каких диадемах на голове правителя Рима речи быть не могло. Но глава государства должен все-таки обладать неким внешним блеском. При этом в римской традиции на вполне законных основаниях существовала система различных головных украшений в виде венков как знаков отличия граждан за различные заслуги:

1. Гражданский венок (corona civica) из дубовых листьев вручался за спасение жизни граждан.

2. Осадный венок (corona obsidionalis) из травы – за освобождение осажденного города.

3. Стенной венок (corona muralis) стилизован под крепостные стены, для тех воинов, кто первым взошел на стену и ворвался во вражеский город.

4. Осадный венок (corona vallaris) – разновидность предыдущего, для тех, кто первым взошел на вал вражеского укрепления.

5. Морской венок (corona navalis) стилизован под ростры (носовой части корабля с тараном), для тех, кто первым ворвался на вражеский корабль.

Иллюстрация из книги Питера Коннолли «Греция и Рим»

Были и другие венки: «лагерный» (corona castrensis) – разновидность осадно-стенного, «овационный» (corona ovalis) – из мирта, для полководцев, торжественно входящих в город в т. н. «овации» после победы над «не очень достойным» противником (пиратами, восставшими рабами и т. п.), и «масличный» (corona oleaginea) – из маслины, для тех, кто удостоился триумфа, но лично в сражении не участвовал (триумф в отличие от «овации» предназначался для полководцев, победивших во внешних войнах).

Но самым почетным был триумфальный венок (corona triumphalis) из лавра.

Среди этого обилия наград в качестве неофициальной регалии римские императоры отобрали для себя два венка – триумфальный и гражданский, как вечные победители и спасители Отечества.

В глубокой древности эти венки в действительности плелись непосредственно из лавра или дубовых листьев, но ближе к эллинистической эпохе венки, предназначавшиеся для особ царской крови (либо для свершения религиозных обрядов), изготовлялись из листового золота.

Древнегреческий золотой лавровый венок. Кипр. IV-III вв. до Р.Х.

Точно так же было и в Риме. И чем дальше, тем пышнее становились эти «венки». Со временем их стали украшать крупными драгоценными камнями.

Впервые в текстах того периода эти украшенные каменьями венки упоминаются, кажется, у Диона Кассия, описывающего подобное украшение императора Коммода, который «облачался в плащ, весь пурпурного цвета и блистающий золотом, скроенный по фасону греческой хламиды, надевал венец, сделанный из золота и индийских камней» (4). Впрочем, в изобразительном искусстве он появляется много раньше царствования Коммода.

Как выглядел этот венец, нам демонстрируют скульптурные императорские портреты, например бюст Траяна в гражданском венке из Мюнхенской глиптотеки.

А также групповой портрет семьи императора Септимия Севера: его самого, супруги Юлии Домны и детей – Геты и Каракаллы (после убийства Геты взошедшим на престол Каракаллой многие изображения первого были уничтожены, в том числе и на этом портрете, ныне хранящемся в Германии в античном собрании в Шарлоттенбурге). Септимий и сыновья были изображены в триумфальных венках.

Групповой портрет семьи императора Септимия Севера

Итак, императорские венки представляли собой имитацию венков, выполненную в металле, которая крепилась на нешироком обруче. Обруч не был замкнутым, и его концы соединялись лентой, которая завязывалась в узел, как в настоящем венке.

В центре (в районе лба) венец украшался медальоном. Такого рода декоративные венцы, как говорилось выше, были известны еще в Древней Греции. Традиция их использования в ритуалах не прекращалась и позднее и, потому, их часто находят в погребениях.

Золотой венок с изображением Афродиты из захоронения в Горгиппии (Боспорской царство) II-III в. по Р. Х.

В отличие от древнегреческих и эллинистических прототипов, римский венок украшался не просто чеканным медальоном, но весьма крупным драгоценным камнем. Таких медальонов, впрочем, могло быть и больше.

Сorona triumphalis императорского периода (рисунок автора)

Удивительна психология римских консерваторов – простая белая лента на голове воспринималась ими как покушение на устои римской государственности, а вот роскошный золотой венец, украшенный драгоценностями, не вызывал особого негатива, ведь он формально оставался венком.

Отдельно стоит упомянуть о т. н. лучевых коронах. Их изображения присутствуют на некоторых императорских изображениях, в частности – на монетах.

Монета с изображением императора Филиппа I Аравитянина в лучевой короне

Свое происхождение этот венец ведет от иконографии солярных божеств: Аполлона, Гелиоса, Элагабала, Митры и «Непобедимого Солнца» (sol Invictus). Культ монарха в эллинистическом мире так или иначе пересекался с культами данных божеств, что и нашло свое отражение в нумизматике.

Монета с изображением Сирийского царя Антиоха VI

Из завоеванных эллинистических стран лучевая корона перекочевала в Рим. На римских императорских монетах она появляется практически сразу – уже у Августа. А начиная с Каракаллы изображение императора в лучевой короне на аверсе стало признаком новой монеты – антониниана.

Интересно, что если на антониниане изображался не император, а императрица, то ее образ сопровождался уже не лучевым венцом, а полумесяцем (ассоциация очевидна: император – образ Солнца, императрица – образ Луны).

Этот момент свидетельствует в пользу того, что, скорее всего, лучевая корона была лишь символом и не использовалась в реальной жизни. К тому же в источниках она не упоминается и в скульптурных портретах не встречается.

1) Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Тиберий Гракх. 14.

2) Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Антоний. 12.

3) Аврелий Виктор. О цезарях. XLI, 14.

4) Дион Кассий. Римская история. Книга LXXII. 19. 3.

Источник: pravlife.org

Рубеллит – история легендарного украшения

Это знаменитый минерал, который окутан тайнами и легендами. История развития рубеллита начинается с Рубина Цезаря. Уже гораздо позже самоцвет стал украшать короны императриц — Екатерины I и Анны Иоановны, а также русских царей — Ивана Алексеевича и Михаила Романова. Считалось, что именно рубеллит защищает престол от самозванцев.

На фото: короны с рубеллитом Екатерины I и Анны Иоановны.

Рубеллит, массой в 645 карат, ещё можно встретить на дароносице, которая сейчас находится на хранении в Оружейной Палате Кремля.

Рубин Цезаря — это самый популярный рубеллитт с необычной историей. Самоцвет имеет вид виноградной грозди, с золотыми листьями и усиками. Рубином, по легенде, его назвал сам Римский император, а на самом деле этот камень — рубеллит. Размеры минерала 4 х 2,7 х 2,3. Масса его — 255,75 карат (51,15г.).

Сейчас украшение находится на хранении в Алмазном фонде Московского Кремля.

На фото: Рубин Цезаря.

Гай Юлий Цезарь

Согласно легенде, Клеопатра преподнесла в дар Юлию Цезарю красный камень. Римский император назвал его рубином, потому что в те времена все красные камни называли только так. Цезарь всегда носил с собой этот самоцвет и верил, что именно он оказывает благотворное влияние на ведение военных и государственных дел. Однако камень не смог защитить Римскую империю от падения. Так камень и попал в руки Карла Великого.

На фото: Гай Юлий Цезарь.

Карл I Великий

Король франков тоже верил в силу красного камня и вскоре создал империю в Европе. Он получил титул «правителя Римской империи». А полный титул императора звучал так: «Карл милостивейший возвышенный, коронованный Богом, великий властитель-миротворец, правитель Римской империи, милостью божьей король франков и лангобардов».

На фото: Коронация Карла Великого императорской короной, 800 год.

Когда Карл Великий умер, то Рубин Цезаря перешел к его сыну — Людовику Благочестивому. А потом так и стал переходить по наследству. Вскоре самоцвет при загадочных обстоятельствах оказался у тамплиеров — богатейшего духовно-рыцарского ордена Рима.

Рыцари ордена тамплиеров

Доподлинно никто не знает, как именно этот красный минерал оказался в руках тамплиеров. Согласно легенде, рыцари ордена специально постигали тайны магии и мистики, чтобы узнать, как использовать всю силу «красного камня».

На фото: рыцарь ордена тамплиеров.

Но увы, самоцвет не спас тамплиеров от французского короля Филиппа Красивого и папы Римского, которые плели заговор против рыцарей. Орден упразднили, участников казнили по ложным обвинениям. Все сокровища рыцарского ордена отошли в королевскую казну вместе с Рубином Цезаря. Позже, при непонятных обстоятельствах камень попал в руки иезуитов.

Карл IX

После Варфоломеевской ночи камень оказался в руках короля Франции — Карла IX. Иезуиты преподнесли ему самоцвет за «борьбу с еретиками». Именно с этого момента начинается документально подтверждённая история Рубина Цезаря.

На фото: Карл IX и его супруга Елизавета.

Когда Карла IX умер, то самоцвет по наследству отошел к его жене — Елизавете.

Рудольф II

У королевы Елизаветы был брат — Рудольф II. Он правил в то время Богемией и вскоре стал королем Германии. Рудольф увлекался алхимией и оккультизмом. Легенды о могуществе Рубина Цезаря давно распространились по Европе и поэтому король упросил сестру подарить ему этот «красный камень». Но, возможно, камни-талисманы сами выбирают своих хозяев, которым готовы служить.

Камень оказался ему неподвластен. Чуть позже король и вовсе отрёкся от престола.

На фото: Рудольф II, правительства Богемии и Германии.

Минералог Ансельм де Бодт осмотрел камень и сделал соответствующие записи. Именно он назвал его «Caesaris rubinus», что в переводе означает — «императорский рубин». До 1648 года самоцвет находился в королевской сокровищнице Богемии, в Праге.

Королева Кристина

В 1648 году на Прагу напали шведы и разграбили казну. Шведский военачальник привез Рубин Цезаря в подарок королеве Кристине. После смерти королевы минерал включили в состав коронных драгоценностей Швеции, и он хранился там целых 100 лет.

На фото: королева Швеции Кристина.

Камень пытались несколько раз отшлифовать и огранить. Этот заказ даже выдали ювелиру и тот подготовил модель из стекла. Но процесс пришлось приостановить, так как камень захотели продать, чтобы финансировать очередную войну. До продажи и огранки дело не дошло.

Екатерина II

Король Швеции Густав III преподнес Рубин Цезаря в дар Екатерине II. Свой подарок он сопроводил легендой о Клеопатре, Цезаре и Карле Великом. Намерения у короля Швеции были исключительно политические. Густав хотел сблизиться с Россией и заключить брак с одной из племянниц Екатерины II. Брак не состоялся, но самоцвет так и остался в Санкт-Петербурге.

На фото: король Швеции Густав III.

Екатерина не захотела портить такую знаменитую драгоценность огранкой. Она велела отшлифовать его и сделать подвеску. Именно в России камню придали вид виноградной грозди и обыграли украшение золотыми виноградными листьями.

На фото: Екатерина II.

История разоблачения или его Величество Рубеллит

До революции камень так и называли — рубин. А потом минерал осмотрел Александр Ферсман — академик и минералог. Он сопоставил детали и выяснил, что этот драгоценный камень вовсе не рубин, а другой самоцвет. Ферсман даже сделал предположение, что кристалл был добыт в Бирме, а обрабатывали его индийские ювелиры.

Рубеллит обрёл своё название в 1974 году, когда его описал ирландский учёный Ричард Кирван. Именно он назвал его рубеллитом.

Украшение до Первой мировой войны хранилось в Санкт-Петербурге. Затем Рубин Цезаря перевезли в Кремль, где в Алмазном фонде он и хранится по сей день.

Никто доподлинно не знает — владел ли Гай Юлий Цезарь этим камнем или нет, так как эта история документально не подтверждена. Но рубеллит по сей день будоражит сердца многих людей. В коллекции ювелирного дома Maxim Demidov вы можете найти поистине изумительные изделия с рубеллитом . Взглянув на них, сразу станет ясно — почему именно этот камень называют любимцем императоров.

Источник: maxim-demidov.ru