Ковши имели образы ладьи, коней, птицы, солнца. Их пластическая форма плавно перетекала от чаши в изящную голову и изогнутый хвост. Форма сосуда и нарядная роспись создавали единое образное звучание. (слайды3,4,5,6) Самое почетное место на столе занимали хлеб и соль.

Солонки вырезались из дерева в форме уточек, украшенных тончайшей резьбой. (слайд 7) Хлебница служила приданым для дочери, и смысл росписи заключался в пожелании достатка и благополучия. (слайд 8) Вальки для выколачивания при стирке белья в реке — удобное приспособление с изогнутой поверхностью спереди — напоминают женскую фигуру в нарядной одежде. (слайд 9) Особое место в доме занимала прялка, непременная спутница русских женщин. Нарядную прялку дарил добрый молодец в подарок невесте, дарил на память муж жене, отец дочери. (слайд 11) Прялку-подарок хранили всю жизнь, передавали следующему поколению.

В различных областях прялки отличались по конструкции и форме, украшались резьбой, росписью или их сочетанием. Форму прялки украшали выступами-«городками», снизу — «серьгами», «ожерельями».

Предметы крестьянского быта России 19 века.

Декоративное оформление прялки часто напоминало празднично одетую женскую фигуру, украшенную нитями бус. (слайд 12) Для кого же создавал эти предметы русский человек? (слайд 13) Конечно для себя, для своих нужд. Значит, невольно он как бы примеривал их к себе, чтобы они соответствовали пропорциям его тела, размеру руки.

Так вот размеры и пропорции человеческого тела и служат тем началом, той величиной, которая связывала все творения народного искусства от детской люльки до ковша. Чаша … Как вы будете пить воду, если у вас нет сосуда? Конечно, вам ничего не останется, как сложить ладони в пригоршню. Таким образом, происходит как бы очеловечивание тех вещей, которые создает крестьянин для себя.

На протяжении всей истории человек создавал предметы, которые обеспечивали его жизнь и его быт. При этом он не просто их создавал, но и стремился к тому, чтобы они были удобными для пользования и красивы, т.е. совершенствовал их конструкцию и декор.

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?

Источник: kopilkaurokov.ru

Конструкция, декор предметов народного быта и труда

презентация к уроку по изобразительному искусству (изо, 5 класс) на тему

Презентация предназначена в помощь учителям изобразительного искусства, работающим по Программе Б.Неменского в 5 классе.

Скачать:

| |

1.98 МБ |

Предварительный просмотр:

Подписи к слайдам:

По теме: методические разработки, презентации и конспекты

Конструкция и декор предметов народного быта и труда «Русские прялки»

урок изобразительного искусства в 5 классе по программе Б.М. Неменского по теме Конструкция и декор предметов народного быта и труда «Русская прялка».

Конструкция, декор предметов народного быта и труда. «Русские прялки».

план — конспект урока по изо. по программе Б.М.Неменского 5 класс.

Конспект урока на тему: «Конструкция, декор предметов народного быта и труда. Русские прялки.» 5 класс

Учащиеся знакомятся с отдельными предметами крестьянского быта, сведения о прялке и декоративно-тематической композиции в ее украшении. Учатся сравнивать и находить общее и особенное в конструкции. Ра.

Проект урока изобразительного искусства в 5 классе «Конструкция и декор предметов народного быта и труда».

Проект урока изобразительного искусства в 5 классе «Конструкция и декор предметов народного быта и труда» по программе Б.М.Неменского.

Внутренний мир русской избы. Конструкция, декор предметов народного быта и труда.

Урок по изобразительному искусству в 5 классе по теме «Внутренний мир русской избы.Конструкция, декор предметов народного быта и труда».Прялка была не только орудием труда, но и произведением искусств.

Конструктор урока изобразительного искусства в 5 классе по теме: «Конструкция и декор предметов народного быта и труда. Русская прялка»

Конструктор урока изобразительного искусства в 5 классе по теме: «Конструкция и декор предметов народного быта и труда. Русская прялка». В материале представлены основные этапы урока, деятельност.

Методическая разработка урока по изобразительному искусству 5 класс «Сундук. Конструкция, декор предметов народного быта»

Актуальность данной темы определчется тем, что одной из важнейших задач, стоящих перед нашим обществом в настоящее время, является воспитание патриотизма, уважение к своей истории и традициям,духовным.

Источник: nsportal.ru

Официальный сайт села Беговатово

В прошлые века наши предки занимались крестьянским трудом. В царской России дома (тогда их называли избами) были покрыты соломой, полы были земляные, в комнате ютилась вся семья, порой даже несколько поколений. В избе обязательно была русская печь с лежанкой.

Она использовалась для всего: в ней готовили пищу для всей семьи и в отдельных чугунах парили еду для скота, лечились, прогреваясь на печи, спали на ее лежанке, даже в самой печи мылись. А так как семьи были большие, то приходилось спать кому-то из членов семьи на полатях (лежанка, сделанная под потолком). Матрацы набивались соломой. Занавесок на окнах не было. Вещи хранили в сундуках.

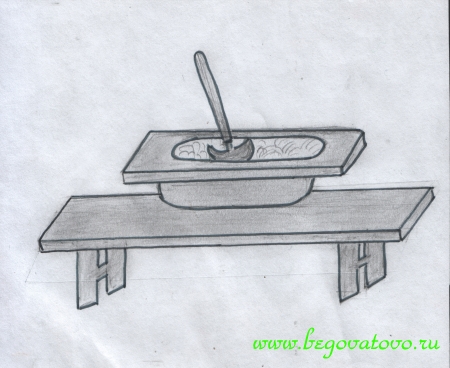

Посуда была глиняная и деревянная. В чугунах варили похлебку и кашу. Строго соблюдался ритуал приема пищи. Первым за стол садился старший из мужчин. Он нарезал хлеб и его сам раздавал членам семьи. Ели из одной чашки, она ставилась в центре стола. Ложки были деревянные.

Перед трапезой хозяин вставал и крестился на образа, тоже делали и другие. Первым хлебать тоже начинал хозяин. Во время приема пищи стояла тишина, если кто нарушал, то получал по лбу ложкой.

Предметы крестьянской посуды

Крестьяне делали запасы на зиму. В бочках квасили капусту. Капусту в начале 20 века тяпали тяпками. Кочаны капусты помещали в деревянные корыта ( их делали из дерева, середину выдалбливали). Разрезали кочаны и тяпали тяпкой вдоль и поперек резанного кочана.

Лучше и быстрее получалось тогда, когда брали 2 тяпки и ими одновременно тяпали.

Деревянное корыто и скамья

По субботам крестьяне мылись в банях. Они были похожи на землянки, топились по черному (трубы не было, дым шел в помещение, а потом — на улицу). Пол в бане был земляным. После мытья все пили чай из самовара. Наливали кипяток в кружку, а потом — в блюдечко, чтоб быстрее остыло. Пили вприкуску с маленьким кусочком сахара, который отщипавали специальными щипцами от большого куска.

Заваркой была сухая морковь, свекла и травы.

Для младенцев была люлька (зыбка), которую вешали на крючок, вбитый в потолок избы.

Непременно в каждой избе был красный угол (с правой стороны), в котором на полочке стояли иконы, и висела лампадка. Божницу всегда украшали вышитыми рушниками (полотенцами). Надо отметить, что полотенца использовались в деревни во многих обрядах: на свадьбах, крестинах, похоронах.

Домотканное льняное полотенце вышито жительницей села Климовой Елизаветой

Место (под образами) считалось почетным, здесь мог сидеть хозяин или уважаемый гость, во время свадьбы — молодые. В углу (именно здесь) стоял стол и длинные скамейки. На стол никогда не садились — это считалось дурным тоном. В праздники стол покрывали красивой скатертью.

Длинными зимними вечерами семья сидела при лучине — это тоненькая деревянная палочка с одного конца заостренная, этот конец и поджигался. Потом появились керосиновые лампы, они были настольными или висячими, т.е. подвешивались на крючок к потолку.

Керосиновая лампа

Поздней осенью и зимой молодежь собиралась на посиделки в какой-нибудь из изб (келье) у одинокой вдовой женщины. За посиделки приносили продукты, дрова. Обувались в лапти, в валенки, а некоторые приходили босиком. Девушки пряли, вязали, пели песни, плясали под гармошку, рассказывали всякие бывальщины, здесь и выбирали себе пару.

Парни приходили ватагой с гармонью. На рождественские посиделки приходили разодетые в лучшие платья, а иногда переодевались. Обходились без вина и хулиганств.

В избе зимой даже держали скот. Предки занимались земледелием и скотоводством. Землю пахали на лошадях, запряженных в соху.

Зерновые культуры и лен убирали в ручную, т.к. в то время не было ни какой техники. Жали серпами, использовали грабли и вилы, вязали снопы и складывали в скирды, молотили цепами.

Особенно доставалось женщине, ей приходилось смотреть за домом, детьми, хозяйством, заниматься полевыми работами, прясть, ткать, шить.

Куницына А. И. с ведрами на коромысле.

В то время нужно было вручную самим обрабатывать лен, чтоб потом получилось полотно, из которого шили одежду. Детей рано приучали к труду. Брак между мужем и женой укреплялся церковным венчанием. О разводах тогда не было речи. Это считалось большим грехом. Считалось позором, когда рождался внебрачный ребенок. Жена слушалась мужа и ему не перечила, дети содержались в строгости.

Старшим в доме был дед или отец. Мнение старшего не оспаривалось. Одно только слово «цыц», значило — не перечь. Иногда родители сами подбирали пару своим дочерям и сыновьям.

Одежду носили холщевую, домотканную, процесс изготовления был трудоемким. Были ткацкие станки, их использовали даже в 60-е годы для изготовления деревенских цветных половиков. Мужская и женская одежда была просторной, широкой, однотонной. Праздничная одежда украшалась орнаментом, лентами, была яркой. Женщины носили сарафаны широкие, рукава у них были с обшлагами тоже широкие.

Поверх сарафана надевали кофту или фартук, его в то время называли запоном.

( К сведению:Ткань привез Селиверстов А.Я. с Ленских приисков, и Конева Ульяна сшила из него этот сарафан)

Волосы заплетали в косы. Женская голова всегда покрывалась файевым или ситцевым платком, шалью. Замужние покрывали голову повойником — лоскут повязанный вокруг головыи стянут узлом сзади.

В холода бабы надевали поддевки плисовые или суконные. Парни и мужики носили холщевые или ситцевые рубахи, под которые в холода подшивали подоплеку. Зимой мужчины и женщины ходили в длинных шубах. Если шубу тканью не покрыта, то она называлась нагольной. Старики носили кафтаны длиной ниже колен.

В дорогу одевали чапаны из русского сукна с большим воротником или тулуп овчинный широкий. Крестьяне обувались в лапти.

Летом под лапти на ногу навертывали онучи, зимой — вязанные из шерсти суконки. Женщины и девушки по праздникам одевали «коты» — суконные ботинки, отделанные кожей.

В крестьянской жизни (царской России) широко использовалась солома (стебли злаков после обмолота). Соломой покрывали крыши домов, стелили скоту, распаренную добавляли в корм животным, набивали ей матрацы и подушки, топили печи, в навозе использовали как удобрение. Даже в октябре (30 сентября13 октября) на Григория крестьяне обновляли свои постели, жгли старую солому из подушек и матрасов, набивали новой.

Источник: begovatovo.ru