Хотелось бы обратить внимание постоянного посетителя музеев и самостоятельно изучающего литературу по истории Отечества еще на один малоизвестный замечательный исторический источник – дошедшие до нас произведения древнерусского ювелирного искусства. Некоторые из них можно и сегодня увидеть не только в Оружейной палате или Алмазном фонде в музеях Московского Кремля, но и в Золотой кладовой Государственного Эрмитажа в Санкт‑Петербурге.

Во многих других книгах – по истории ли, по искусству ли Древней Руси, – вы встретите рассказы о произведениях ювелирного искусства, украшавших царей и цариц, бояр и князей, живших в те далекие времена. Отдают дань этим описаниям и мемуаристы, и романисты. А если вы еще заглянете в книгу знаменитого нашего современника – специалиста по камням академика А. Е. Ферсмана «Очерки по истории камня», то узнаете; как по «биографии» камня можно узнать историю… верований и представлений наших древних предков. Множество интересных преданий сохранилось в русском фольклоре об алмазе, рубине, сапфире, изумруде. Так, изумруд почитался как камень мудрости, сапфиру приписывались свойства «измены открывать, страхи отгонять», а «кто в перстне его при себе носит, чинит его спокойным и в людях честным, набожным и милостивым».

Видеопрезентация о развитии ювелирного искусства Древней Руси

Особыми магическими силами наделяли красный яхонт, как называли в Древней Руси рубин. Он, по словам Ивана Грозного, «врачует сердце, мозг, силу и память человека» – эти слова русского царя донес до нас из XVI в. мемуарист, автор «Сказания англичанина Горсея о России в исходе XVI столетия», впервые опубликованного в 1884 г. в «Чтениях в Обществе истории и древностей Российских».

Своя легенда была и у других камней, популярных, как известно, в Древней Руси не только среди женщин, но и среди мужчин, охотно носивших драгоценные камни в перстнях, в виде пуговиц и застежек, на оружии и упряжи. «Кто яхонт червчатый при себе носит, снов страшных и лихих не увидит». И Иван Грозный, и Борис Годунов снами страшными мучились: приглядитесь к их портретам в книгах – много ли яхонта в их облачении и украшениях?

А вот тоже камень, для государей российских небесполезный: гиацинт. Вроде бы по нашим современным понятиям камень «женский». Но по древнерусским преданиям, «Бечета есть камень (мелкие сорта гиацинта), сердце обвеселит и кручину и неподобные мысли отгоняет, разум и честь умножает».

В старину верили, что бирюза и коралл, привозимые «заморскими гостями», положенные на руку смертельно больного, тускнеют. Вспомните, как часто болели русские цари, их родичи. Можно не сомневаться, камням тем при средневековом уровне медицины применение находилось достаточно часто.

Сегодня алмазы обычно носят женщины. В XV–XVI вв. считалось, однако, что камень этот весьма полезен мужчинам, ибо укрощает ярость и сластолюбие, дает воздержание и целомудрие (это, конечно, с позиции средневекового мужчины больше пристало соблюдать женщинам), но не только, он же, алмаз заморский, спасает в битве: если воин носит его на своем оружии на левой стороне, то не будет убит.

Ювелирные изделия древних славян! Как делали свои украшения вятичи?

Интересно, правда? Будете в Оружейной палате, в Эрмитаже, обратите внимание, как размещались алмазы на колчанах, на саблях и мечах старинных. Ну, а уж о свойствах драгоценных камней, используемых в качестве лекарств от различных болезней, ран и травм, известно было на Руси каждому.

Многие письменные источники XV–XVI вв. сохранили свидетельство высокой ценности, придаваемой в Древней Руси самоцветам: их подробнейшим образом вносили во все описания вещей, хранящихся в царской казне. О том, сколь уважаем был даже в царских покоях, не говоря о боярских, русский самоцвет, заморский камень и жемчуг, интересно рассказано в книге И. Забелина «Домашний быт русских цариц в XVI и XVII веке» (М., 1872).

Посещавшие Москву иностранцы с восторгом и изумлением рассказывали соотечественникам о несметных богатствах, скопившихся в царских и монастырских сокровищницах, о роскоши осыпанных драгоценностями царских регалий, одежд, облачений духовенства. Ганс Кобенцелъ, автор «Письма о России XVI века», опубликованного в 1842 г. в «Журнале Министерства народного просвещения», с удивлением отмечал: «В московском дворце государя так много серебра и золота, что почти невозможно сосчитать всех сосудов».

И это писал посол германского государя, также бедностью не отличавшегося. Но, конечно же, и послов, и проезжих путешественников более всего пленяли убранства русских царей, членов их семьи.

В книге И. Забелина приводятся признания епископа Еланссонского Арсения, присутствовавшего в 1589 г. на парадном приеме в Золотой Царицыной палате: он был просто потрясен одеянием Ирины Годуновой: «На царицу нельзя было смотреть без удивления – так великолепен и прекрасен был вообще ее царский наряд. На голове она имела ослепительного блеска корону, которая составлена была искусно из драгоценных каменьев и жемчугами была разделена на 12 равных башенок… В короне находилось множество карбункулов, алмазов, топазов и круглых жемчугов, а кругом она была унизана большими аметистами и сапфирами. Кроме того, с обеих сторон ниспадали тройные длинные цепи, которые были составлены из столь драгоценных каменьев и покрыты круглыми столь большими и блестящими изумрудами, что их достоинство и ценность были выше всякой оценки». А уже упоминавшийся автор «Сказания англичанина Горсея о России в исходе XVI столетия» с восторгом вспоминал свои впечатления от выхода царя Федора Ивановича, чья одежда была украшена «разными драгоценными камнями и великим множеством дорогих восточных жемчугов». Весила одежда царя 200 фунтов и «ее хвост и полы несли 7 бояр».

Камни на Руси были в те эпохи действительно огромной ценности и красоты, и толк в них, судя по всему, русские цари и их жены знали. По рассказам упоминавшегося германского посла Кобенцеля, во время приема Иван Грозный и его сын сидели в одеждах, усыпанных драгоценными камнями и жемчугом, а на шапках сияли «как огонь горящие рубины, величиной с куриное яйцо».

Большинство камней были привозные. На Руси тогда добывались в основном лишь янтарь, кстати, весьма ценимый иноземцами, да речной и озерный жемчуг, для царей мелковатый. Остальные же камни, украшавшие одеяния русских государей, привозились иноземными купцами. Иван III, например, не только поддерживал на Руси такую торговлю, но и держал в Крыму постоянных агентов, достававших для русского двора «лалы, да яхонты добрые, да зерна великие жемчужные». Не отставал в этом от деда и Иван Грозный: в 1567 г. к английской королеве Елизавете были направлены специальные уполномоченные по закупке самоцветов.

Однако если камни были заморские, мастера уже тогда бывали русские. Сохранившиеся памятники древнерусского ювелирного мастерства свидетельствуют о большой художественной культуре Древней Руси уже в домонгольский период: знали скань, тиснение, чеканку, сложную технику перегородчатой эмали.

На многих изделиях XV–XVI вв. оправа драгоценных камней, созданная русскими мастерами, уже столь сложна, красива, изящна, что имеет самостоятельную ценность и вместе с камнем представляет собой подлинное произведение искусства. В этот период распространен прием использования легкой скани, филигранного узора – мы встречаем их на многих иконках и образках этого времени.

В крупных изделиях XVI в. – окладах икон, обрамлении евангелий – использовались приемы чередования камней и шероховатых крученых нитей, рядов завитков, подчеркивающих игру камней. Высокого искусства достигают русские мастера в обрамлении самих камней, в составлении узоров из них.

Были у мастеров и излюбленные сочетания камней. «Древнерусский ювелир украшает созданные им предметы зеленовато‑голубой бирюзой, синими сапфирами, глубокими по тону густо‑сиреневыми аметистами, чистыми сочными изумрудами, темными альмандинами… Памятники XVI в. знакомят нас с новым этапом в развитии прикладного искусства. Окончательно освободившись от татаро‑монгольского ига, русские земли объединяются вокруг Москвы, которая превращается в крупнейший культурный центр. Возросшее политическое значение власти московского государя требовало пышного, репрезентативного оформления придворных церемоний, выходов, выездов, приемов, церковных служб. Лучшие мастера‑ювелиры, съехавшиеся со всех концов Руси, трудились в кремлевских мастерских над украшением роскошных окладов, посуды, царских регалий, достигнув необыкновенного разнообразия в приемах художественного оформления предметов и обогащения созданных ими чудесных изделий красочным сиянием драгоценных камней».

Ярким выражением художественных вкусов своего времени является группа церковных предметов, выполненных по заказу царицы Ирины Годуновой в 1598 г. и вложенных ею в Архангельский собор Московского Кремля после смерти царя Федора Ивановича. В течение XVI в. (и эти предметы – тому подтверждение) все более усиливается связь между камнем и его обрамлением, общей художественной отделкой произведения искусства, что говорит о росте собственно мастерства русских ювелиров. Характерные для XVI в. ювелирные приемы и цветовые сочетания камней использованы в окладе иконы «Богоматерь Одигитрия», которая, судя по помещенным на ней изображениям святых, являлась семейной иконой Ивана Грозного и, как предполагает автор книги «Драгоценный камень в русском ювелирном искусстве XII–XVIII веков», после смерти его жены Анастасии была перенесена в Архангельский собор. Примером мастерства русских ювелиров того времени служит и сам золотой оклад иконы, выполненный около 1560 г.

Стремление русских мастеров XVI в. к единству различных художественных компонентов в отделке ювелирных изделий приводит к удивительной цельности их декоративного решения. Это качество отличает и памятники времени Ивана Грозного, в том числе оклад Евангелия, выполненный в 1571 г. для Благовещенского собора в Московском Кремле.

А для конца века – характерны большая пышность, художественная «роскошность». На венцах и коронах ангелов в окладе к знаменитой рублевской иконе «Троица», вложенном Борисом Годуновым в Троице‑Сергиев монастырь, камни велики по размерам и столь густо поставлены, что доминируют над чеканным узором. Однако в целом произведения годуновского времени сохраняют все традиции XVI в. Вообще, по признанию большинства специалистов, XV–XVI вв. – определенный этап в развитии русского ювелирного искусства, сохраняющий традиции мастеров Древней Руси. Эволюция общего стиля прикладного искусства, новый характер орнамента, ювелирной отделки, изменение принципов декоративного использования драгоценных и полудрагоценных камней, все это ждет русское ювелирное искусство в XVII в. И ждет своего исследователя.

А пока вернемся в Древнюю Русь – века собирания земель русских и создания могучего и процветающего русского централизованного государства, в котором ювелиры украшали костюмы и регалии царей и бояр, живописцы – своими иконами – русские православные храмы, а миниатюрами – рукописные и первопечатные книги.

Дата добавления: 2019-02-12 ; просмотров: 167 ; Мы поможем в написании вашей работы!

Источник: studopedia.net

Ювелирное искусство Древней Руси.

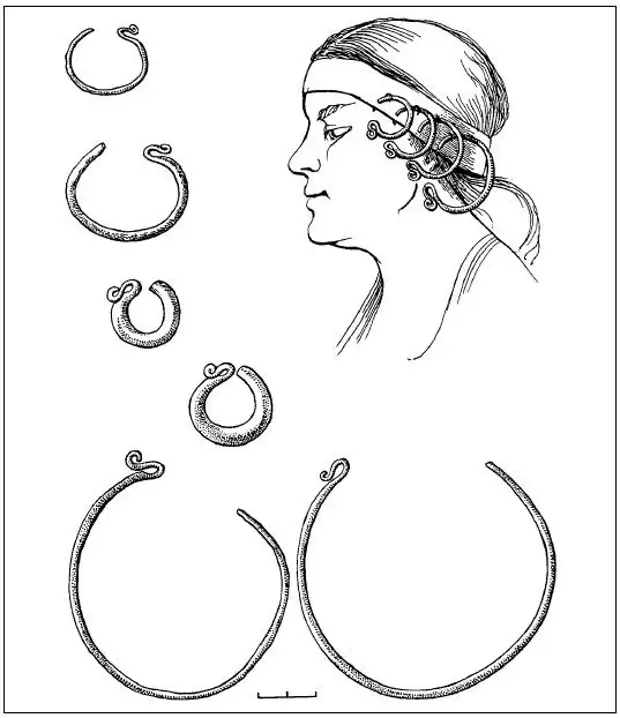

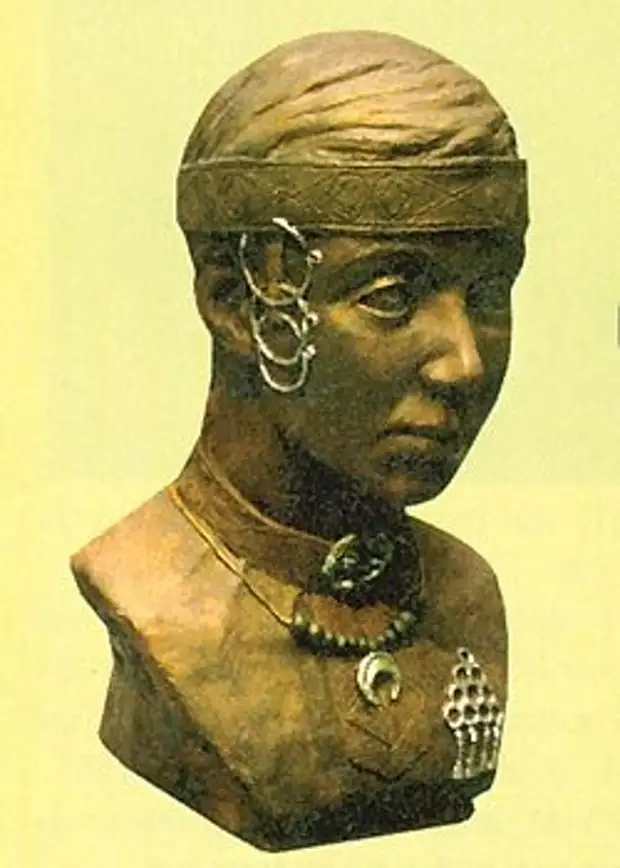

Височные кольца или Усерязь — очень известные у древних славян предметы украшения, которые одновременно с этим являлись оберегами и амулетами. Разнообразия видов височных колец великое множество и найдено их не меньше, чем лунниц. Височные кольца — это женские украшения, которые вплетались в волосы у висков.

Часто их было по несколько штук, число доходило до шести и больше. Находят бронзовые, серебряные, золотые изделия. Часто на колечки нанизывали бусины — янтарные, стеклянные, каменные, а один раз археологам попалась даже вишнёвая косточка. Находят их практически по всему миру, начиная со слоёв времён бронзового века. Некоторые найдены даже при раскопках легендарной Трои.

Но самое большое количество было обнаружено на территории древней Руси VIII-XII вв., поэтому именно славянам приписывают особый расцвет подобных украшений. Встречаются как в деревенских курганах, так и в крупных городах.

Украшения в ту пору имели сразу два предназначения. Первое — это красота, и именно поэтому у женщин всегда было намного больше украшений и различных подвесок, колечек, серёжек и т.д., чем у мужчин. К женщине в стародавние времена относились практически с благоговением. В древности женщина — это не только роженица, которая должна выносить и вырастить потомков, но и жрица на капищах, ведающая мать, хранительница магии, прообраз Матери Сырой-Земли в человеческом обличье. Второе — это обрядовый и религиозный смысл.

В Древней Руси бытовало поверие, что злые духи могут воздействовать на любого человека, если тот не защищён специальными оберегами. Тело всегда защищено рубахой, платьем с вышитыми на них обережными символами, на запястьях рук — браслеты, на шее — ожерелья, на лбу — специальная повязка, а виски, как обнажённое место — защищались именно такими кольцами. К сожалению, термин, каким именовали эти украшения-обереги в древние времена, не дошёл до наших дней, и их название является лишь предположением учёных. Из некоторых источников (Словарь Даля, церковные списки) мы можем узнать, что височные кольца называли «Усерязь» — ушная украса, серёжка, заушница.

Как уже говорилось, при раскопках найдено большое видовое разнообразие височных колец. Однако самое широкое распространение получили проволочные кольца (вероятнее всего из-за своей дешевизны и простоты изготовления). Проволочные кольца были небольшого диаметра с завёрнутыми в петельки кончиками.

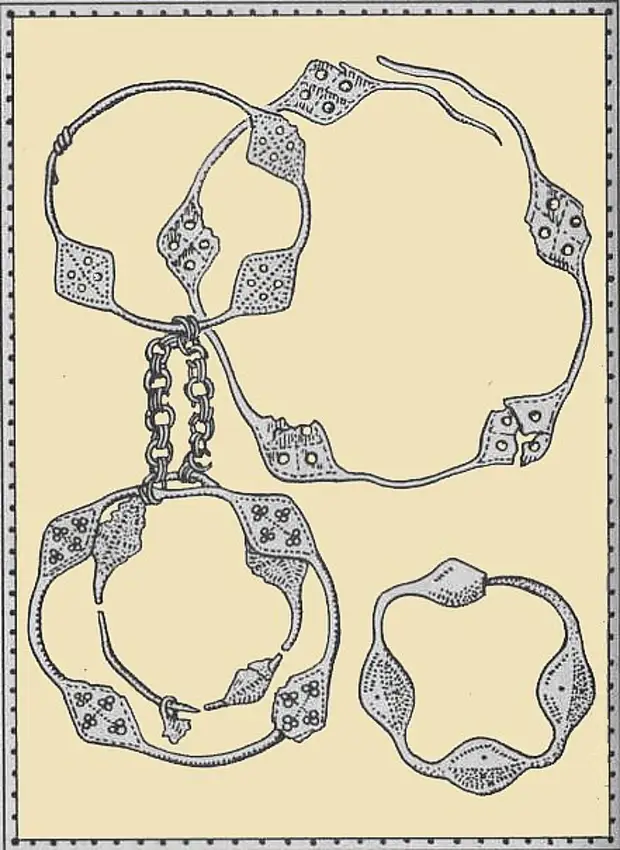

Также большое распространение получили головные кольца, на которых крепились подвески в виде виноградной лозы; двух- и трёхбусинные кольца; семилучевые, браслетообразные. Все кольца делятся на несколько видов: проволочные, бусинные, щитковые, лучевые, лопастные. По виду височных колец в древности можно было очень легко отличить представителей разных племён, а также положение девушки/женщины в обществе.

Семилучевые кольца. Семилучевые, как и другие, делятся на несколько подвидов: Височные кольца с гладким щитком или классические, Височные кольца с дужкой на щитке и с пятью зубчиками по верхнему краю щитка, Височные кольца с лучами в виде трилистника и с орнаментированным щитком или Деснинский вид. Лучевые и лопастные украшения являлись литыми.

Браслетообразные кольца. Это проволочные кольца, которые имели серповидный вид и завязанные кончики.

Щитковые и Ромбощитковые. Такие кольца чаще всего находят на территориях расселения Ильменских Словен. Бронзовые кольца, где имеются утолщения в виде ромбов от 2 до 5 штук. Делались из проволоки, которая расковывалась в пластины. С течением времени узоры на щитках менялись и именно это помогло археологам и учёным-историкам определить — как расселялись племена.

Часто встречаются ажурные и очень филигранные работы древнеславянских умельцев.

Занимаетесь вязанием или пошивом одежды? У вас есть собственная мастерская или магазин товаров для рукоделия? Обратите своё внимание, что купить пряжу оптом можно в интернет-магазине «Вултекс». Большой выбор пряжи и спиц с доставкой.

Бусинные. Различаются на однобусинные, трёхбусинные и многобусинные.

Кудреватые и лунницеобразные (лунничные) височные кольца. Лунницобразные вобрали в себя как элементы кудреватых колец, так и женских украшений, которые именовались Лунницами.

Учёные утверждают, что подобные украшения не являются изначально славянскими. Задолго до этого ими пользовались по всей Европе, в Скандинавии и Византии. Славяне же, иногда сталкиваясь с другими народами, со временем переняли украшения себе. И всё же, височные кольца, которые использовали наши предки, сильно отличаются от колец других народов, так как славяне придали им особую индивидуальность с учётом своих верований и традиций. К VIII веку эти кольца уже считались типично славянскими украшениями.

В большинстве случаев, как полагают исследователи, височные кольца вплетались в волосы, но также и подвешивались к венчику — девичьему головному убору. Кроме того, из колец составлялись целые ожерелья, которые обрамляли всю голову или же нанизывались на ремешок и опоясывали голову. В случае, когда височные кольца крепились к головному убору, находились они не возле виска, а на уровне ушей и как бы прикрывали их. Кое-где такие изделия даже вставлялись в мочку уха, наподобие серёжек.

Интересно и то, как височные кольца носились в зависимости от возраста девушки или женщины. Девочки и девушки-подростки практически не носили колец или носили простенькие, согнутые вручную из проволоки. Повзрослевшие девушки, невесты и зрелые женщины носили самые лучшие кольца у висков. Пожилые женщины отказывались от колец, видимо в пользу того, что просто передавали их новому поколению.

В волосы височные кольца вплетались примерно так: волосы расчесывались на прямой пробор от затылка к вискам. После этого с обеих сторон заплетались косички, толщиной примерно в мизинец. Косичка шла от виска за ухо и состояла из трех прядей. В верхнее плетение косы возле виска вплеталось первое кольцо — самое маленькое, чуть ниже — следующее, которое было побольше. Так могли вплести до четырех колец.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Источник: historicaldis.ru

Ювелирное искусство Древней Руси

Ювелирное искусство в Древней Руси расцвело уже в эпоху Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха (10, начало 13 столетия), поражая своей красотой европейских путешественников, посещавших Русь в те времена.

В те далекие времена наша страна испытывала влияние сразу нескольких развитых культур (греческой, еврейской, армянской, скандинавской, исламской и, конечно, византийской). Все это, безусловно, не могло не найти свое отражение в ювелирном деле, где причудливо переплелись мотивы восточнославянского язычества, тонкое искусство эпохи викингов, замысловатые восточные мотивы и христианские элементы.

Отдельные памятники древнерусского ювелирного искусства получили огромную известность — о них пишут статьи и книги, помещают их фотографии в альбомы, посвященные культуре до монгольской Руси. Более всего знаменита «Черниговская гривна», или «гривна Владимира Мономаха».

Это чеканный золотой медальон XI в., так называемый змеевик, на одной стороне которого изображена женская голова в клубке из восьми змей, символизирующая дьявола, языческое божество или злое начало вообще. Против болезни направлена молитва на греческом языке. На другой стороне — архангел Михаил, призванный оборонять владельца гривны от дьявольских козней.

Надпись, сделанная славянскими буквами, гласит: «Господи, помоги рабу своему Василию». Это был подлинный христианский амулет против нечистой силы. Сюжет и сама техника исполнения гривен-змеевиков заимствованы из Византии, в до монгольское время украшения подобного рода не были редкостью. «Черниговская гривна» выполнена необычайно искусно и должна была принадлежать богатой, знатной персоне, скорее всего, княжеского происхождения.

Стоимость этой драгоценности равняется величине княжеской дани со среднего города.

Медальон нашли в 1821 г., недалеко от города Чернигова, который в древности был столицей княжества. Надпись, указывающая на личность владельца — Василий, — подсказала историкам, что гривна принадлежала Владимиру Мономаху (1053-1125), которому при крещении было дано имя Василий сделаем оформление мест продаж.

Абсолютное большинство памятников ювелирного искусства Древней Руси анонимны — история не сохранила имён замечательных мастеров, создавших «Черниговскую гривну» или колты из Михайловского клада. Порой лишь сами драгоценности «проговаривались» о своих творцах. Так, кратеры — драгоценные серебряные чаши для святой воды, созданные в средневековом Новгороде XII в., несут на себе надписи, в которых сообщаются имена мастеров Косты и Братилы.

Знаменитая полоцкая просветительница XII в., княжна-игуменья Ефросиния в 1161 г., заказала крест для вклада в основанный ею Спасский монастырь. Шестиконечный крест высотой около полуметра был сделан из кипарисового дерева и сверху и снизу закрыт золотыми пластинками, украшенными драгоценными камнями.

Уже к 20-м гг. XX в., почти все камни были потеряны, но известно, что их насчитывалось около двух десятков. Камни крепились в гнёздах на золотых пластинках, а между ними мастер вставил двадцать эмалевых миниатюр с изображением святых. Имя каждого святого прочеканено рядом с изображением.

Внутри креста хранились христианские реликвии: кровь Иисуса Христа, частички мощей святых Стефана и Пантелеймона, а также кровь Святого Дмитрия. Святыня была обложена серебряными с позолотой пластинками, а края лицевой стороны обрамлены ниткой жемчуга. В глазах верующих реликвии в большей степени делали крест драгоценностью, чем золото и серебро, использованные ювелиром. К сожалению, эта величайшая святыня и признанный шедевр ювелирного искусства была утрачена во время войны 1941-1945 гг.

Другим шедевром древнерусского ювелирного дела является шлем Ярослава Всеволодовича, в настоящее время украшающий одну из витрин Оружейной палаты Московского Кремля: сейчас его железо уже проржавело, и лишь серебряные накладки по-прежнему сияют чистым блеском. На накладках, украшающих верх шлема, прочеканены изображения Иисуса Христа, архангела Михаила и избранных святых. Работа принадлежит новгородским мастерам и выполнена на высоком художественном уровне. История самого шлема связана с важными политическими событиями.

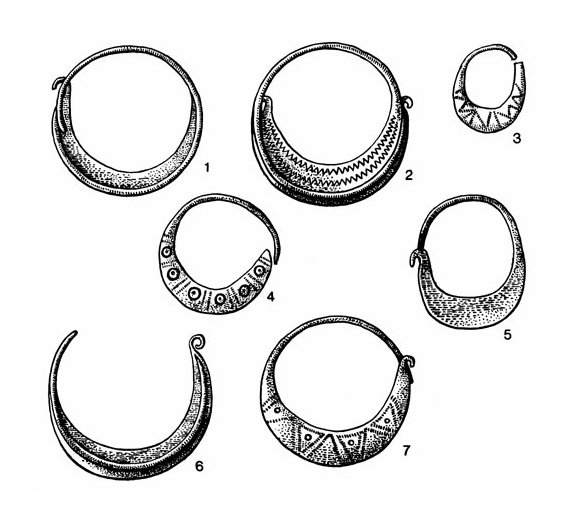

Уже в ту далекую эпоху ювелирное искусство прочно вошло в быт обычных людей: известно, что восточные славянки любили украшать себя множеством драгоценностей. В моде были литые серебряные перстни с орнаментом, витые браслеты из серебряной проволоки, стеклянные браслеты и, конечно же, бусы. Они были самые разнообразные: из цветного стекла, горного хрусталя, сердоликов и рубинов, крупных полых бусин из литого золота. К ним привешивались круглые или лунообразные бронзовые подвески (лунницы), украшенные тонким орнаментом: невиданными волшебными зверями в скандинавском стиле, сложными плетёными конструкциями, очень напоминающими изображения на арабских дирхемах — монетах, которые в те времена имели хождение как на Руси, так и в Европе.

Самыми популярными украшениями были височные кольца. Литые серебряные височные кольца вплетались в женскую причёску у висков или подвешивались к головным уборам, их носили по одной или по нескольку пар сразу. У каждого восточнославянского племени, вошедшего в состав Киевской державы, был свой особый тип височных колец, непохожий на такие же украшения соседей.

Женщины племени северян, например, носили изящную разновидность колец, напоминающую завиток или сплющенную спираль. Радимичам больше нравились височные кольца, у которых от дужки расходилось семь лучей, заканчивавшихся каплевидными утолщениями. На височных кольцах вятичей, которые были одними из самых декоративных, вместо лучей было по семь плоских лопастей.

Горожанки XI-XIII вв., больше всего любили колты — парные полые золотые и серебряные подвески, которые крепились цепочками или лентами к головному убору. Многие дошедшие до наших дней колты отличаются удивительным совершенством формы. В 1876 г., близ деревни Терехово Орловской губернии в богатом кладе было обнаружено несколько пар колтов XII — начала XIII в.

Они представляют собой массивные пятилучевые звёзды, густо покрытые тысячами напаянных мельчайших шариков металла. Подобная ювелирная техника именуется зернью, она пришла из Скандинавии и была широко распространена в Древней Руси.

Наряду с зернью использовалась и скань: тончайшая серебряная или золотая проволочка, скрученная жгутами, напаивалась на пластины или свивалась в ажурные узоры. В 1887 г., на территории древнего Михайловского Златоверхого монастыря был найден другой клад ювелирных украшений XI-XII вв., в том числе пара золотых колтов, которые были украшены речным жемчугом и изображениями фантастических птиц с женскими головами.

Цвета изображений не потеряли яркости, а их сочетание на редкость изысканно: белый, бирюзовый, тёмно-синий и ярко-красный. Михайловские колты выполнены в виртуозной ювелирной технике перегородчатой эмали, которая была перенята у византийцев. Это забытое искусство требовало терпения и поразительной точности в работе.

На поверхность золотого украшения ювелир напаивал на ребро тончайшие золотые ленточки-перегородки, составлявшие контур будущего рисунка. Затем ячейки между ними заполняли порошками эмали разных цветов и нагревали до высокой температуры. При этом получалась яркая и очень прочная стекловидная масса. Изделия, выполненные в технике перегородчатой эмали, были очень дорогие, поэтому не случайно большинство сохранившихся до наших дней произведений являются деталями богатого княжеского убора.

Другой излюбленной техникой древнерусских ювелиров было чернение, которое, по мнению некоторых учёных, являлось хазарским наследием. Чернь представляла собой сложный сплав олова, меди, серебра, серы и других составных частей. Нанесенная на серебряную поверхность, чернь создавала фон для выпуклого изображения.

Особенно часто чернение использовали при украшении створчатых браслетов-наручей. Несколько десятков таких браслетов XII в., хранится в Государственном Историческом музее в Москве. На них нетрудно различить фигуры музыкантов, танцовщиц, воинов, орлов и фантастических чудовищ. Сюжет рисунков далёк от христианских представлений и ближе к язычеству. Это и не удивительно.

Ювелиры применяли эмаль или чернь для изображения как Христа, Богородицы, святых, так и грифонов, собакоголовых чудищ, кентавров и языческих празднеств.

Были как чисто христианские, так и чисто языческие украшения, которые являлись предметами религиозных культов. Сохранилось множество нагрудных крестов-энколпионов, состоящих из двух створок, между которыми помещались частички мощей святых. На створках обычно бывало литое, резное или чернёное изображение Богоматери с Младенцем. Не менее часто археологи находят языческие амулеты — предметы, оберегавшие от болезней, бед и колдовства. древнерусский искусство культура

Многие из них представляют собой литые фигурки конских голов, к которым цепочками крепятся «бубенчики», выполненные в форме зверей, птиц, ложек, ножей и ухватов. Своим звоном бубенчики должны были отгонять нечистую силу.

Ныне височные кольца, колты и многие другие произведения средневекового русского ювелирного искусства собраны в музеях. Особенно богатые коллекции принадлежат Государственному Историческому музею, Оружейной палате Московского Кремля и Патриаршей ризнице.

Монголо-татарское нашествие оказалось гибельным для многих секретов ювелирного искусства. Владевшие ими мастера сгинули в лихую годину Батоева разгрома или были угнаны ордынцами для обслуживания их правителей. Целое столетие мастерство древнерусских ювелиров находилось практически в упадке, и лишь в середине — второй половине XIV в., началось его медленное возрождение.

Источник: studwood.net