Собор — это одновременно образ созданной творцом Вселенной и энциклопедия, вобравшая в себя главные представления эпохи Средневековья. Средневековый человек читал фасад собора как книгу: скульптурные изображения рассказывали ему о природном и животном мире, о христианской истории и символах…

После Тридентского собора привычные представления о человеке и устройстве мироздания ушли в прошлое, а язык готических храмов постепенно стал забываться. Только в конце XIX — начале XX века ученые вновь нашли в средневековой архитектуре смысл. Первым расшифровал фасады готических соборов французский искусствовед Эмиль Маль (1862–1954): соотнося с изображениями средневековые тексты, он определял, кто есть кто на поверхности храмовой стены.

Четыре стены и их значение

Здание собора устремлено с запада на восток, и каждая сторона имеет свое символическое значение. Северный фасад задуман как царство холода и сумрака, это метафора Ветхого Завета. Светлый и солнечный, южный фасад олицетворяет Новый Завет. На западном почти всегда изображается Страшный суд: закатное солнце освещает устрашающую сцену последнего вечера мира. Восточный фасад — венец капелл — символизирует спасение и вечную жизнь.

Декоративные элементы фасадов

Средневековые теологи постоянно делали упор на избранности и важности правой стороны относительно левой. Например, Петра, первого из апостолов, изображали по правую руку от Учителя. Точно так же верхняя часть стены более важна, чем нижняя.

Статуи

Ветхозаветные цари на соборе Нотр-Дам-де-Пари. Париж, XIX век. На фасаде — копии статуй, скинутых и обезглавленных во время революции.

Каждый из фасадов украшен множеством скульптур. Статуи и рельефы располагаются в тимпанах порталов, на откосах, центральном столбе и архивольтах . Фигуры могут находиться и в нишах контрфорсов и на карнизах.

Это герои Ветхого и Нового Завета, аллегории добродетелей и пороков, персонификации семи свободных искусств, знаков зодиака, изображения ремесел и сцены сельскохозяйственных работ, представители флоры и фауны и все то, что было или должно было быть известно о мироздании и месте человека в нем.

На фасаде также часто можно увидеть резную арочную галерею — так называемую Галерею королей . Иногда она расположена над порталами, как в Нотр-Дам-де-Пари, иногда — над окном-розой, как в соборе Шартра. Размер скульптур зависит от их близости к зрителю, расположения и места в иерархической системе.

Западный фасад собора

Западный фасад собора Нотр-Дам-де-Пари. XIII век. Фотография 1850–70-х годов

Центральный портал фасада собора Нотр-Дам-де-Пари. XIII век

К первой четверти XIII века в Западной Европе сложилась система распределения скульптурных образов на западной стене собора (впервые она была применена на фасаде собора Парижской Богоматери).

В тимпане центрального портала изображена сцена Страшного суда. В архивольтах — ангельские чины и 24 старца Апокалипсиса . Откосы портала украшены фигурами двенадцати апостолов — по шесть на каждом. Апостолы обращены к статуе Христа на центральном столбе. Консоли, несущие скульптуры порталов, почти всегда выполнены в форме скрюченных фигур, и каждый из этих второстепенных персонажей соотносится с главным.

Новогоднее украшение фасадов зданий🌟🚀заказ 👉svetville.ru

Апостолы попирают ногами своих гонителей: святой Петр стоит на консоли, изображающей римского императора Нерона, а апостол Андрей возвышается над Эгеатом. Иногда фигурка-консоль рассказывает о событии из жизни персонажа: например, в Шартрском соборе Валаам стоит на своей ослице.

Аллегорическая фигура Церкви cобора Нотр-Дам-де-Пари. XIII век

Аллегорическая фигура Синагоги собора Нотр-Дам-де-Пари. XIII век

Между центральным и боковыми порталами на контрфорсах иногда помещали аллегорические фигуры Церкви и Синагоги. Церковь, стоящая справа от центрального портала, символизирует Новый Завет; Синагога слева — Ветхий. Голова Церкви увенчана короной, в руках у нее потир и триумфальное знамя. Фигура Синагоги изогнута и надломлена, подобно древку знамени в ее левой руке.

Правой она пытается удержать скрижали Завета (две каменные плиты, на которых, согласно Библии, были начертаны десять заповедей), а глаза ее закрывает повязка, символизирующая неприятие евреями Христа, а значит, и Нового Завета. Они отказались от приобщения к истине и потому слепы.

Слева от главного портала можно увидеть сцену коронования Девы Марии . Центральный столб украшен фигурой Богоматери с младенцем на руках. Другой портал, как правило, посвящен одному из местных святых. Так, в тимпане правого портала Амьенского собора изображен святой Фирмин — первый епископ Амьена. На откосах боковых порталов находятся статуи святых, особо почитаемых в конкретном регионе.

Левый портал Амьенского собора. XIII век

Правый портал Амьенского собора с фигурой святого Фирмина. XIII век

Средневековые теологи постоянно проводили параллели между Ветхим и Новым Заветом, и это видно по фасаду. Двенадцати патриархам и двенадцати пророкам Ветхого Завета соответствуют двенадцать апостолов Нового, а напротив четырех великих пророков — Исаийи, Иеремии, Даниила и Иезекииля — помещаются изображения четырех евангелистов. Это означает, что евангелисты опираются на писания пророков, но видят дальше и гораздо больше.

Добродетели и грехи

Добродетели, попирающие пороки. Фасад Страсбургского собора. XIII век

Согласно средневековому христианскому мировоззрению в человеческой душе разворачивается постоянная борьба между пороками и добродетелями. Человек греховен, но может спастись, ведя добродетельную и благочестивую жизнь.

На стенах соборов добродетели, пороки, грехи и наказания за них представлены в виде аллегорических фигур, которые показывают, с чем людям следует бороться и какое оружие выбрать для этой борьбы, чтобы в итоге спастись и достичь Царствия Небесного.

Двенадцати благородным девам, олицетворявшим добродетели, отводилось довольно скромное место — на уровне глаз. Проходя мимо, верующий мог их разглядеть и запомнить. Добродетели изображены рука об руку с пороками: рядом с Надеждой мы видим Отчаяние, Вере противопоставляется Идолопоклонство, а Гордыню можно победить только Смирением.

Календарь

На архивольтах, откосах и арочных столбах часто можно увидеть изображения календарных циклов и персонификации семи свободных искусств (так в Средние века называли науки, которым обучали в университетах).

Календарь с фасада Амьенского собора. XIII век

Обычай украшать церкви календарями, высеченными в камне, существовал с первых веков христианства. Каждому знаку зодиака соответствовал определенный месяц, а каждому месяцу — тот или иной тип сельскохозяйственных работ.

Почти все календарные циклы начинались с января, а зодиакальные знаки — с Водолея, точно соответствуя каждому месяцу. Январь для средневекового человека, как и для человека современного, — месяц, в основном занятый праздниками и отдыхом.

Февраль всегда отмечен возобновлением полевых работ, июль — время жатвы и т. д. Известен средневековый английский стишок, где каждый месяц сопряжен с определенным видом работ — он полностью повторяет скульптурный сюжет:

Январь — огонь согревает здесь руки мои;

Февраль — и снова с лопатой на землю пошли;

Март — время посадки растений настало;

Апрель — пение птиц мне послушать пристало;

Май — как птенчик на ветке я легок и весел;

Июнь — убор сорняков на рассвете чудесен;

Июль — движенье косой;

Август — корм животным готовит;

Сентябрь — мой цеп по зерну монотонно проходит;

Октябрь — посев обеспечит едой на весь год;

Ноябрь — а в Мартинов день поросенка забьет;

Декабрь — зимою в сочельник по кружкам вино –

Все это за службу нам Богом дано.

Календарь — это круг времени, который будет повторяться, пока существует мир, то есть вплоть до Страшного суда.

Искусства и науки

Музыка и Грамматика в архивольтах собора в Шартре. XII век

Семь свободных искусств делились на тривиум и квадриум. В тривиум входили, как бы мы сейчас сказали, гуманитарные науки: грамматика, риторика и диалектика.

Квадриум включал в себя арифметику, геометрию, астрономию и музыку. Философия, считавшаяся божественной наукой, не входила в число семи свободных искусств. Она стояла во главе всех учений: только овладев всеми семью искусствами, можно было постичь философию.

Каждая дисциплина являлась высочайшим достижением человеческого разума. Науки изображались в виде величественных и серьезных дев, держащих в руках различные атрибуты. Так, например, Грамматике надлежало держать в руке розги, Геометрии — циркуль и линейку, а сидящей на скамье Музыке — молоточек, которым она ударяла по нескольким колокольчикам.

Гаргульи и другие звери

Фигура демона на соборе Нотр-Дам-де-Пари. Париж, 1935 год

Демоны и монстры, как правило, занимают верхние части собора. Гаргульи украшают водостоки, различные безымянные чудища восседают на контрфорсах и венчают башни. Эти фантастические существа — плод народной фантазии. В отличие от большей части статуй, они не транслируют сообщение: здесь средневековый художник, постоянно скованный каноном, давал волю своей фантазии.

Собор как книга

Готические соборы называли Библией для неграмотных. Разглядывая скульптуры, простолюдины узнавали о христианском вероучении. Один из Отцов церкви, Григорий Великий, даже настаивал на необходимости прибегать к изображениям для просвещения неграмотных. А святой Бонавентура говорил о важности визуального образа: «Они [изображения] побеждают невежество простецов, косность чувств и слабость памяти» .

С другой стороны, средневековый собор — Библия для грамотных: это Священное Писание, высеченное в камне, и читать его можно по-разному. В средневековом богословии была широко распространена теория множественности смыслов библейского текста. По ней, любой текст Писания, помимо буквального прочтения, имеет как минимум несколько более глубоких и неочевидных смысловых пластов.

Скульптурные изображения, как и священный текст, обладали множеством смыслов; прихожане могли трактовать их по-разному — в зависимости от своего социального положения и уровня образования.

Так, в календарном цикле крестьянин узнавал привычный круг сельских работ, клирик связывал каждый месяц с определенным событием земной жизни Христа, а профессор университета, всматриваясь в незамысловатые изображения трудящихся крестьян, размышлял о том, что год, состоящий из четырех сезонов и двенадцати месяцев, — это образ Христа и церкви, чьи члены — четыре евангелиста и двенадцать апостолов.

Источник: storyfiles.blogspot.com

О чем рассказывает фасад готического собора

Собор — это одновременно образ созданной творцом Вселенной и энциклопедия, вобравшая в себя главные представления эпохи Средневековья. Средневековый человек читал фасад собора как книгу: скульптурные изображения рассказывали ему о природном и животном мире, о христианской истории и символах. После Тридентского собора привычные представления о человеке и устройстве мироздания ушли в прошлое, а язык готических храмов постепенно стал забываться. Только в конце XIX — начале XX века ученые вновь нашли в средневековой архитектуре смысл. Первым расшифровал фасады готических соборов французский искусствовед Эмиль Маль (1862–1954): соотнося с изображениями средневековые тексты, он определял, кто есть кто на поверхности храмовой стены.

Четыре стены и их значение

Здание собора устремлено с запада на восток, и каждая сторона имеет свое символическое значение. Северный фасад задуман как царство холода и сумрака, это метафора Ветхого Завета. Светлый и солнечный, южный фасад олицетворяет Новый Завет. На западном почти всегда изображается Страшный суд: закатное солнце освещает устрашающую сцену последнего вечера мира. Восточный фасад — венец капелл — символизирует спасение и вечную жизнь.

Средневековые теологи постоянно делали упор на избранности и важности правой стороны относительно левой. Например, Петра, первого из апостолов, изображали по правую руку от Учителя. Точно так же верхняя часть стены более важна, чем нижняя.

Статуи

Каждый из фасадов украшен множеством скульптур. Статуи и рельефы располагаются в тимпанах порталов, на откосах, центральном столбе и архивольтах. Фигуры могут находиться и в нишах контрфорсов и на карнизах.

Это герои Ветхого и Нового Завета, аллегории добродетелей и пороков, персонификации cеми свободных искусств, знаков зодиака, изображения ремесел и сцены сельскохозяйственных работ, представители флоры и фауны и все то, что было или должно было быть известно о мироздании и месте человека в нем. На фасаде также часто можно увидеть резную арочную галерею — так называемую Галерею королей. Иногда она расположена над порталами, как в Нотр-Дам-де-Пари, иногда — над окном-розой, как в соборе Шартра. Размер скульптур зависит от их близости к зрителю, расположения и места в иерархической системе.

Западный фасад собора

Западный фасад собора Нотр-Дам-де-Пари. XIII век. Фотография 1850–70-х годов. Library of Congress

К первой четверти XIII века в Западной Европе сложилась система распределения скульптурных образов на западной стене собора (впервые она была применена на фасаде собора Парижской Богоматери). В тимпане центрального портала изображена сцена Страшного суда. В архивольтах — ангельские чины и 24 старца Апокалипсиса.

Откосы портала украшены фигурами двенадцати апостолов — по шесть на каждом. Апостолы обращены к статуе Христа на центральном столбе. Консоли, несущие скульптуры порталов, почти всегда выполнены в форме скрюченных фигур, и каждый из этих второстепенных персонажей соотносится с главным. Апостолы попирают ногами своих гонителей: святой Петр стоит на консоли, изображающей римского императора Нерона, а апостол Андрей возвышается над Эгеатом. Иногда фигурка-консоль рассказывает о событии из жизни персонажа: например, в Шартрском соборе Валаам стоит на своей ослице.

Аллегорическая фигура Церкви cобора Нотр-Дам-де-Пари. XIII век. Wikimedia Commons

Между центральным и боковыми порталами на контрфорсах иногда помещали аллегорические фигуры Церкви и Синагоги. Церковь, стоящая справа от центрального портала, символизирует Новый Завет; Синагога слева — Ветхий. Голова Церкви увенчана короной, в руках у нее потир и триумфальное знамя. Фигура Синагоги изогнута и надломлена, подобно древку знамени в ее левой руке.

Правой она пытается удержать скрижали Завета (две каменные плиты, на которых, согласно Библии, были начертаны десять заповедей), а глаза ее закрывает повязка, символизирующая неприятие евреями Христа, а значит, и Нового Завета. Они отказались от приобщения к истине и потому слепы. Слева от главного портала можно увидеть сцену коронования Девы Марии.

Центральный столб украшен фигурой Богоматери с младенцем на руках. Другой портал, как правило, посвящен одному из местных святых. Так, в тимпане правого портала Амьенского собора изображен святой Фирмин — первый епископ Амьена. На откосах боковых порталов находятся статуи святых, особо почитаемых в конкретном регионе.

Правый портал Амьенского собора с фигурой святого Фирмина. XIII век. Bibliothèque des arts décoratifs

Правый портал Амьенского собора с фигурой святого Фирмина. XIII век. Bibliothèque des arts décoratifs

Средневековые теологи постоянно проводили параллели между Ветхим и Новым Заветом, и это видно по фасаду. Двенадцати патриархам и двенадцати пророкам Ветхого Завета соответствуют двенадцать апостолов Нового, а напротив четырех великих пророков — Исаийи, Иеремии, Даниила и Иезекииля — помещаются изображения четырех евангелистов. Это означает, что евангелисты опираются на писания пророков, но видят дальше и гораздо больше.

Добродетели и грехи

Добродетели, попирающие пороки. Фасад Страсбургского собора. XIII век. National Gallery of Art, Washington

Согласно средневековому христианскому мировоззрению в человеческой душе разворачивается постоянная борьба между пороками и добродетелями. Человек греховен, но может спастись, ведя добродетельную и благочестивую жизнь. На стенах соборов добродетели, пороки, грехи и наказания за них представлены в виде аллегорических фигур, которые показывают, с чем людям следует бороться и какое оружие выбрать для этой борьбы, чтобы в итоге спастись и достичь Царствия Небесного.

Двенадцати благородным девам, олицетворявшим добродетели, отводилось довольно скромное место — на уровне глаз. Проходя мимо, верующий мог их разглядеть и запомнить. Добродетели изображены рука об руку с пороками: рядом с Надеждой мы видим Отчаяние, Вере противопоставляется Идолопоклонство, а Гордыню можно победить только Смирением.

Календарь

На архивольтах, откосах и арочных столбах часто можно увидеть изображения календарных циклов и персонификации семи свободных искусств (так в Средние века называли науки, которым обучали в университетах).

Календарь с фасада Амьенского собора. XIII век. Library of Congress

Обычай украшать церкви календарями, высеченными в камне, существовал с первых веков христианства. Каждому знаку зодиака соответствовал определенный месяц, а каждому месяцу — тот или иной тип сельскохозяйственных работ. Почти все календарные циклы начинались с января, а зодиакальные знаки — с Водолея, точно соответствуя каждому месяцу. Январь для средневекового человека, как и для человека современного, — месяц, в основном занятый праздниками и отдыхом. Февраль всегда отмечен возобновлением полевых работ, июль — время жатвы и т. д. Известен средневековый английский стишок, где каждый месяц сопряжен с определенным видом работ — он полностью повторяет скульптурный сюжет:

Январь — огонь согревает здесь руки мои;

Февраль — и снова с лопатой на землю пошли;

Март — время посадки растений настало;

Апрель — пение птиц мне послушать пристало;

Май — как птенчик на ветке я легок и весел;

Июнь — убор сорняков на рассвете чудесен;

Июль — движенье косой;

Август — корм животным готовит;

Сентябрь — мой цеп по зерну монотонно проходит;

Октябрь — посев обеспечит едой на весь год;

Ноябрь — а в Мартинов день поросенка забьет;

Декабрь — зимою в сочельник по кружкам вино –

Все это за службу нам Богом дано.

Календарь — это круг времени, который будет повторяться, пока существует мир, то есть вплоть до Страшного суда.

Искусства и науки

Семь свободных искусств делились на тривиум и квадриум. В тривиум входили, как бы мы сейчас сказали, гуманитарные науки: грамматика, риторика и диалектика. Квадриум включал в себя арифметику, геометрию, астрономию и музыку. Философия, считавшаяся божественной наукой, не входила в число семи свободных искусств.

Она стояла во главе всех учений: только овладев всеми семью искусствами, можно было постичь философию. Каждая дисциплина являлась высочайшим достижением человеческого разума. Науки изображались в виде величественных и серьезных дев, держащих в руках различные атрибуты. Так, например, Грамматике надлежало держать в руке розги, Геометрии — циркуль и линейку, а сидящей на скамье Музыке — молоточек, которым она ударяла по нескольким колокольчикам.

Гаргульи и другие звери

Фигура демона на соборе Нотр-Дам-де-Пари. Париж, 1935 год. Bibliothèque nationale de France

Демоны и монстры, как правило, занимают верхние части собора. Гаргульи украшают водостоки, различные безымянные чудища восседают на контрфорсах и венчают башни. Эти фантастические существа — плод народной фантазии. В отличие от большей части статуй, они не транслируют сообщение: здесь средневековый художник, постоянно скованный каноном, давал волю своей фантазии.

Собор как книга

Готические соборы называли Библией для неграмотных. Разглядывая скульптуры, простолюдины узнавали о христианском вероучении. Один из Отцов церкви, Григорий Великий, даже настаивал на необходимости прибегать к изображениям для просвещения неграмотных. А святой Бонавентура говорил о важности визуального образа: «Они [изображения] побеждают невежество простецов, косность чувств и слабость памяти».

С другой стороны, средневековый собор — Библия для грамотных: это Священное Писание, высеченное в камне, и читать его можно по-разному. В средневековом богословии была широко распространена теория множественности смыслов библейского текста. По ней, любой текст Писания, помимо буквального прочтения, имеет как минимум несколько более глубоких и неочевидных смысловых пластов. Скульптурные изображения, как и священный текст, обладали множеством смыслов; прихожане могли трактовать их по-разному — в зависимости от своего социального положения и уровня образования. Так, в календарном цикле крестьянин узнавал привычный круг сельских работ, клирик связывал каждый месяц с определенным событием земной жизни Христа, а профессор университета, всматриваясь в незамысловатые изображения трудящихся крестьян, размышлял о том, что год, состоящий из четырех сезонов и двенадцати месяцев, — это образ Христа и церкви, чьи члены — четыре евангелиста и двенадцать апостолов.

Автор Анастасия Егорова

Больше материалов про Средние века здесь .

Маль Э. Религиозное искусство XIII века во Франции. М., 2008.

Муратова К. М. Мастера французской готики. М., 1988.

Нессельштраус Ц. Г. Искусство Западной Европы в Средние века. М., 1964.

Панофский Э. Перспектива как символическая форма. Готическая архитектура и схоластика. СПб., 2004.

Рехт Р. Верить и видеть. Искусство соборов XII–XV веков. М., 2014.

Готика. Архитектура. Скульптура. Живопись. Кёльн, 2007.

Auber M. La sculpture française au Moyen Age. Paris, 1946.

Fergusson G. Signs and Symbols in Christian Art. Oxford, 1961.

Gaborit J.-R. Art gothique. Paris, 1978.

Male E. Medieval iconography. Readings in art History. Vol. I. New York, 1976.

Источник: dzen.ru

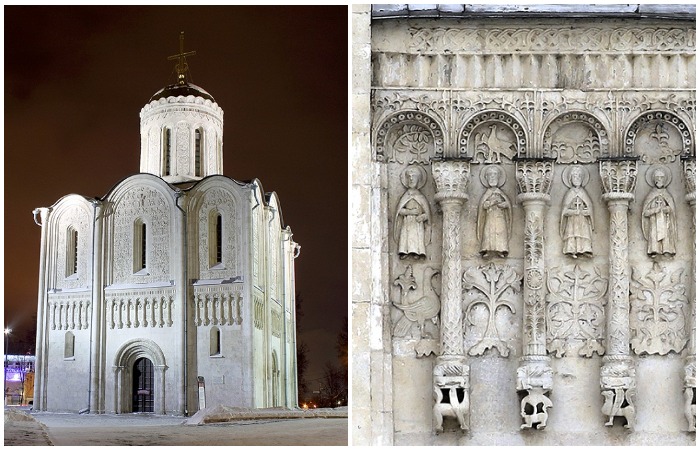

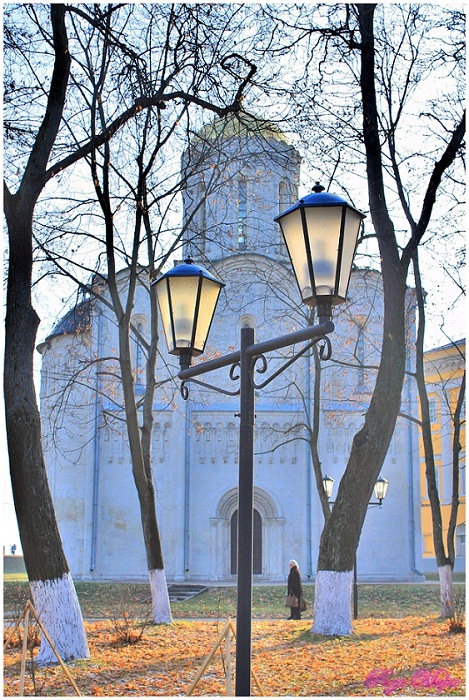

«Поэма в камне»: Дмитриевский собор во Владимире, затмивший все храмы, построенные до него

Дмитриевский собор во Владимире — сказочная поэма в камне

Из-за обилия узоров белокаменной резьбы, покрывающей фасад этого собора, его называют « драгоценным ларцом », « каменным ковром », « каменной поэмой ». Своим богатым резным убранством он затмевает, пожалуй, все храмы, построенные до него на Руси.

История возведения собора

Владимиро-Суздальское княжество в пору правления князя Владимирского Всеволода Большое Гнездо достигло зенита своей славы. « Суздальская область, еще в начале XII века — захолустный северо-восточный угол Русской земли, в начале XIII века является княжеством, решительно господствующим над остальной Русью » (В.О. Ключевский). И олицетворением этой славы должен был стать Дмитриевский собор.

Князь, получивший при крещении христианское имя Дмитрий, решил построить новый храм в честь своего покровителя, святого Дмитрия Солунского. Строительство Дмитриевского собора пришлось на промежуток между 1194-1197 гг. Возводился храм руками лучших русских мастеров, в качестве строительного материала для стен использовали белый известняк.

Из далёкого византийского города Фессалоники привезли для возведенного храма редчайшие святыни: » доску гробную » — икону с изображением Димитрия Солунского, и серебряный чеканный ковчег с » сорочкой » – кусочком одежды мученика со следами его крови.

Икона св. Дмитрия Солунского

Перед Куликовской битвой эти святыни увезли в Успенский собор Московского Кремля, где они поныне и хранятся, во владимирском же соборе сейчас остались лишь копии.

В 1237 году храм был разграблен татаро-монголами, после этого он пережил еще несколько грабежей и пожаров. Но самый большой ущерб был нанесен ему в 1837—1839 годах, когда Николай I, посетив собор и увидев, в каком состоянии он находится, распорядился срочно его реставрировать. Но « знатоки русского стиля », взявшиеся за эту работу, вместо восстановления изуродовали храм, и он начал разрушаться.

С 1919 года храм передали в ведение владимирского музея. Его известняковые стены стремительно разрушались, однако долгое время ничего по спасению храма не предпринимали, реконструкцию смогли провести лишь в 1941 году, перед самой войной.

К очередному этапу работ по сохранению каменных стен собора приступили лишь после 1974 года. А окончательную реставрацию, в результате которой храму удалось в значительной степени вернуть утраченный первоначальный облик, завершили уже в 2000-х годах. Каменные стены покрыли защитной смесью, сделали водоотливы и создали необходимый микроклимат внутри собора. Сейчас Дмитриевский собор включен в Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Вот он, Дмитриевский собор, во всей своей красе!

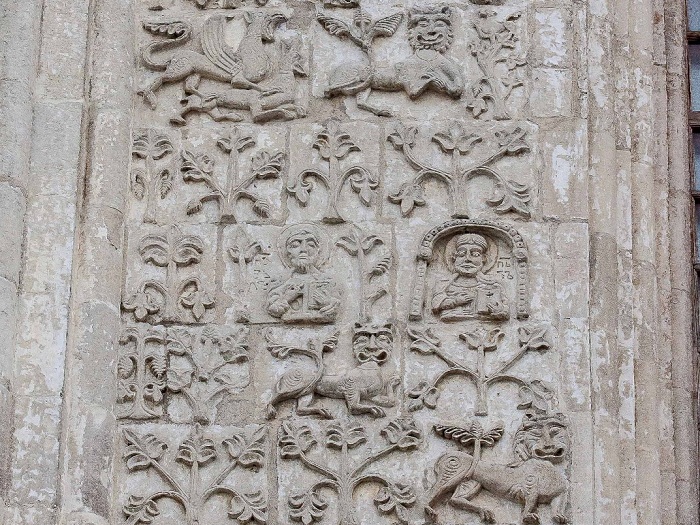

Поскольку этот собор строился на территории княжеского двора и предназначался лишь для княжеской семьи, его размеры невелики, зато впечатляет богатый декор его фасада — на нем можно насчитать более 600 рельефных изображений животных, растений, мифических существ, святых. Причем, многие рельефы сохранились в своем первозданном виде, те же, которые были утрачены, восстановлены.

Фасады храма состоят из трех ярусов. На нижнем ярусе декор практически отсутствует, резьбой украшены лишь порталы.

Дмитриевский собор, 1911 год

Западный фасад

Это объясняется тем, что раньше храм с трех сторон окружала галерея, соединявшая его с домом. Заканчивалась она с обеих сторон башнями. Галерея, к сожалению, не сохранилась, а стены так и остались гладкими снизу.

Украшением среднего яруса является пояс-колоннада с богатейшим орнаментом из резных фигур.

Верхний ярус, имеющий узкие окна, сплошь испещрен резьбой.

Украшен резьбой и барабан, на котором установлен золоченый купол с ажурным золоченым крестом.

Крест на вершине купола (копия)

Крест (настоящий), хранится внутри собора

В белокаменном убранстве собора присутствует очень много мотивов, которые были широко распространены в Византии, на Балканах, да и во всей Европе. Поэтому ученые предполагают, что наряду с русскими мастерами-резчиками над каменной резьбой работали и выходцы с Балканского полуострова – болгары, сербы, далматинцы.

Однако замысел создателей восхитительной белокаменной резьбы Дмитриевского собора до сих пор до конца не изучен, расшифровка многих композиций и сюжетов является предметом споров не одного поколения ученых.

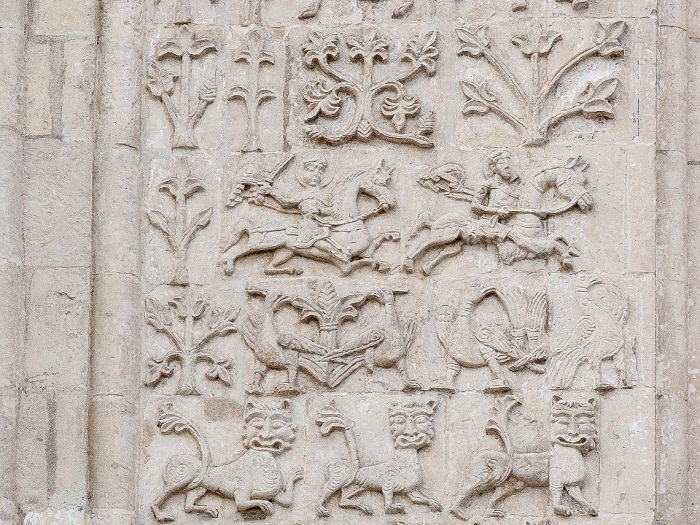

Некоторые элементы резного орнамента

Центральное место в оформлении собора отведено библейскому царю и пророку Давиду. Его изображение можно увидеть на трех фасадах храма. Качество этих изображений великолепное, видимо, выполнял их один из лучших камнерезов. Сначала историки считали, это Христос, потом долгое время выбирали между Давидом и Соломоном. И лишь после того, как реставраторы обнаружили возле этого изображения надпись «ДАВ Ъ», споры по этому поводу закончились.

Царь Давид

Царь Давид

Фасад испещрен изображениями зверей, птиц, растений. Обилие растений используется для создания образа райского сада.

Многие из животных являются символами власти — львы, орлы, барсы. Что касается странных чудищ – зверей с двумя головами, полусобак, полуптиц и им подобных – эти образы хорошо знакомы нам из русской мифологии и сказок, поэтому они совсем не пугают, а всего лишь придают сказочный характер резным узорам.

Святые и князья

На поясе-колоннаде среднего яруса, опоясавшем собор с трех сторон, вырезана целая галерея фигурок святых. Среди них идентифицированы первые святые князья-мученики Борис и Глеб, изображенные в княжеских шапках, в руках они держат кресты.

Северный фасад. В центре святые Борис и Глеб

Здесь же изображены все 12 апостолов, «портреты» Петра и Павла сомнений не вызывают — они подписаны.

Северный фасад. Апостолы Петр (справа) и Павел

Южный фасад. Конные святые воины Дмитрий Солунский (с мечом) и Прокопий.

Западный фасад. Конные святые воины. Справа — Георгий Каппадокийский (Победоносец)

Интересны еще две изображенные на фасаде композиции.

Вознесение Александра Македонского

Александр Македонский, вознесение. Южный фасад

«Технология» вознесения изображена следующим образом. Александр сидит в корзине, подняв вверх руки, в которых он держит в качестве приманки маленьких львят. Два грифона, привязанные к корзине, тянутся к приманке, и за счет этого корзина поднимается вверх. Несмотря на то, что Александр Македонский — персонаж еще дохристианский, в средневековой Европе этот сюжет использовался довольно часто.

Всеволод с сыновьями?

На северном фасаде можно найти изображение мужчины, который сидит, держа на коленях ребенка. С обеих сторон его окружают дети постарше. Многие историки считают, что это изображен Всеволод с сыновьями. У него действительно было много детей, поэтому он и получил прозвище Большое Гнездо. Только непонятно, почему у Всеволода здесь нет бороды.

Всеволод III

Однако, есть еще одна версия, согласно которой здесь изображен не Всеволод с сыновьями, а библейский Иосиф с братьями.

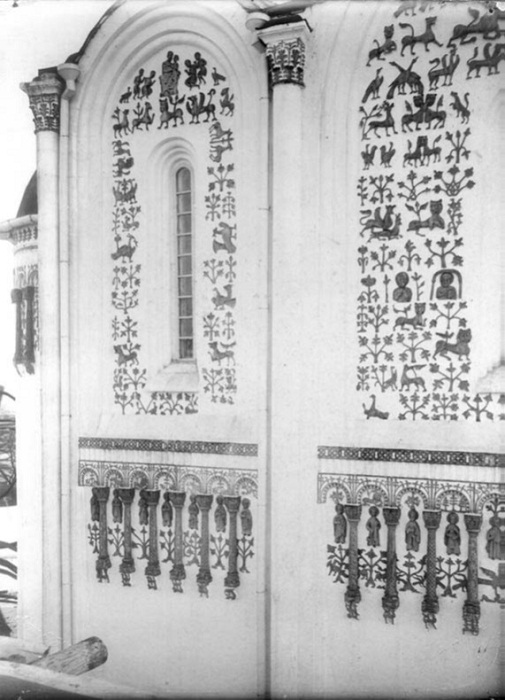

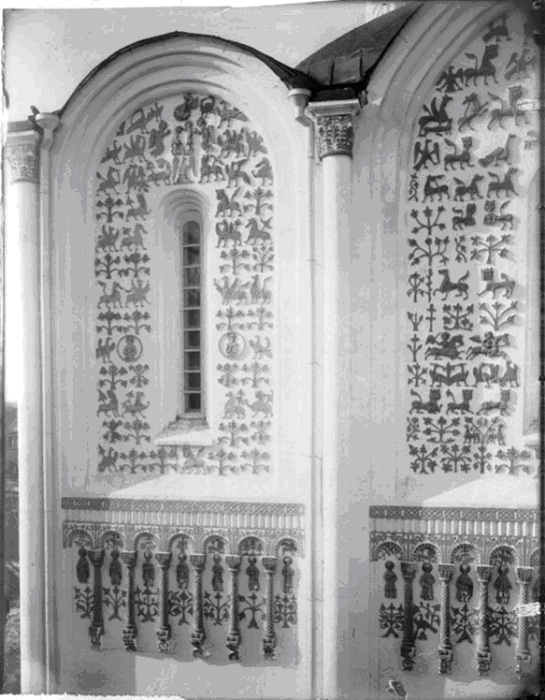

Гипотеза относительно окраски соборов

Мы все привыкли считать, что белокаменные храмы, дошедшие до наших дней, изначально были такими же, а именно – белыми.

Однако, на фотографиях XIX века можно увидеть разные варианты окраски фасадов Дмитриевского собора — » белый орнамент на темном фоне » и » темный орнамент на белом фоне «. Белый орнамент на темном фоне выглядит так (эта окраска существовала в 1847-1883 гг.):

Вид с северо-востока. Барщевский И.Ф. 1883 г.

А это уже темный орнамент на белом фоне:

Северный фасад, западная половина, верхний ярус. Коренев В.И.(?) 1883-1897 гг.

Южный фасад, западная половина, верхний ярус. Коренев В.И. 1883-1897 гг.

Владимир. Дмитриевский собор с юго-востока. Прокудин-Горский 1911 г.

А в 2015 году в Переславле-Залесском на фасаде белокаменного Спасо-Преображенского собора были обнаружены остатки древней стенописи. Исходя из этого, ученые предположили, что в древности этот храм » был расписан практически «под хохлому» «. Возможно, что и фасады других белокаменных храмов в древности тоже были украшены росписями, и выглядела эта красота примерно так:

Успенский и Дмитриевский соборы внутри Владимирского кремля в конце XII века. Реставрация выполнена Кудрявцевым Михаилом Петровичем (1938-1993)

Но после монголо-татарского нашествия многие храмы стояли в запустении. Русь бедствовала, и чтобы освежить храмы, их просто белили известью. Так росписи и исчезли. Но это пока всего лишь гипотеза.

А в Подмосковье есть храм, который православная церковь отказывалась освящать . И он тоже представляет огромный интерес.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Источник: kulturologia.ru