Собор — это одновременно образ созданной творцом Вселенной и энциклопедия, вобравшая в себя главные представления эпохи Средневековья. Средневековый человек читал фасад собора как книгу: скульптурные изображения рассказывали ему о природном и животном мире, о христианской истории и символах.

После Тридентского собора Тридентский собор — XIX Вселенский собор Католической церкви, открывшийся по инициативе папы Павла III 13 декабря 1545 года в Тренте (или Триденте) и закрывшийся там же 4 декабря 1563 года. Целью собора было дать отпор Реформации. привычные представления о человеке и устройстве мироздания ушли в прошлое, а язык готических храмов постепенно стал забываться. Только в конце XIX — начале XX века ученые вновь нашли в средневековой архитектуре смысл. Первым расшифровал фасады готических соборов французский искусствовед Эмиль Маль (1862–1954): соотнося с изображениями средневековые тексты, он определял, кто есть кто на поверхности храмовой стены.

Четыре стены и их значение

Здание собора устремлено с запада на восток, и каждая сторона имеет свое символическое значение. Северный фасад задуман как царство холода и сумрака, это метафора Ветхого Завета. Светлый и солнечный, южный фасад олицетворяет Новый Завет. На западном почти всегда изображается Страшный суд: закатное солнце освещает устрашающую сцену последнего вечера мира.

Инструкция по ремонту фасада по технологии БИРС

Восточный фасад — венец капелл Капелла — отдельное пространство в храме, имеющее собственное название: по имени святого или церковному празднику. Венец капелл — несколько капелл, окружающих полукруглый выступ — апсиду. — символизирует спасение и вечную жизнь.

Средневековые теологи постоянно делали упор на избранности и важности правой стороны относительно левой. Например, Петра, первого из апостолов, изображали по правую руку от Учителя. Точно так же верхняя часть стены более важна, чем нижняя.

Статуи

Каждый из фасадов украшен множеством скульптур. Статуи и рельефы располагаются в тимпанах Тимпан — внутреннее треугольное или полукруглое поле фронтона. порталов, на откосах, центральном столбе и архивольтах Архивольт — обрамление арочного проема, выделяющее дугу арки из плоскости стены. . Фигуры могут находиться и в нишах контрфорсов Контрфорс — вертикальная опора, представляющая собой выступающую часть стены. и на карнизах.

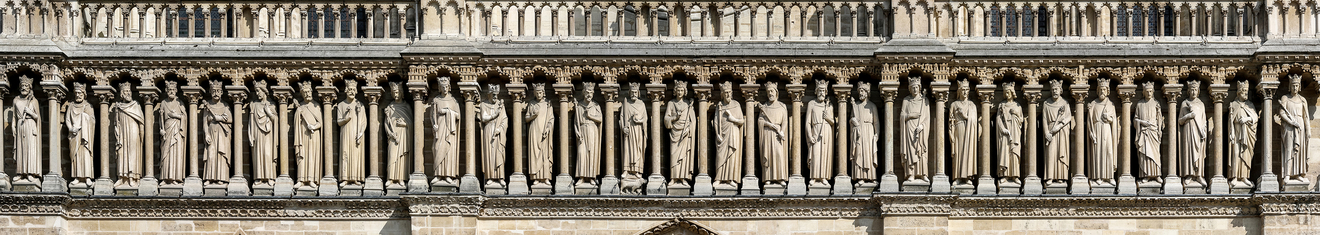

Это герои Ветхого и Нового Завета, аллегории добродетелей и пороков, персонификации cеми свободных искусств, знаков зодиака, изображения ремесел и сцены сельскохозяйственных работ, представители флоры и фауны и все то, что было или должно было быть известно о мироздании и месте человека в нем. На фасаде также часто можно увидеть резную арочную галерею — так называемую Галерею королей Занимает средний ярус собора Парижской Богоматери. Вдоль всего западного фасада здания расположен карниз с двадцатью восемью нишами, в которых находятся фигуры ветхозаветных царей. Во время Великой французской революции они были скинуты со своих мест и обезглавлены, так как ассоциировались у сторонников Республики с французскими монархами. . Иногда она расположена над порталами, как в Нотр-Дам-де-Пари, иногда — над окном-розой, как в соборе Шартра. Размер скульптур зависит от их близости к зрителю, расположения и места в иерархической системе.

Как при помощи окон можно осовременить устаревший фасад дома

Источник: arzamas.academy

Благовещенский собор Московского Кремля. Северная галерея

Один из древнейших храмов Московского Кремля стоит на краю Соборной площади на бровке Боровицкого холма. Много веков Благовещенский собор служил домовым храмом русским государям. Назывался он по разному — и «на государевом дворе», и «на переходах», и «на сенях». Храм был частью великокняжеского, а затем царского дворца.

В этой церкви проходили церемонии семейного характера, отмечали дни именин цариц и царевен. Настоятель Благовещенского собора был духовником самого государя. Позже, с постройкой Верхоспасского собора, он утратил свою роль, но сохранил значение одной из главных святынь Кремля. Благовещенский собор Московского Кремля – один из самых загадочных храмов, ибо весьма сложен для изучения.

Загадки Благовещенского собора Московского Кремля

Древних документов и описей сохранилось очень мало и ответить на некоторые вопросы об истории и архитектуре храма пока невозможно. До сих пор историки не могут определить, существовал ли на этом месте более ранний храм. Если он был, то когда построен? Есть версии, что на этом месте во времена Ивана Калиты, то есть в начале XIV века, стояла деревянная церковь, но доподлинно это не известно.

Что касается каменного храма, существовавшего на месте современного, историки сошлись на том, что его построили в 80-90-х годах XIV века, уже при Василии I, сыне Дмитрия Донского. От этого храма сохранился подклет, то есть нижняя часть храма. В древности в нём хранили государственную казну.

В 1405 году тот храм расписывали мастера Феофан Грек, Прохор с Городца и чернец Андрей Рублёв. Имя прославленного мастера значится в летописях только на третьем месте. После пожара собор времён Василия I разобрали.

Нынешний Благовещенский собор возвели в 80-х годах XV века при Иване III. Работала псковская артель строителей.

Благовещенский собор. Северная галерея

Войдя в собор, посетители оказываются в северной галерее. Вероятно, её строили итальянцы. В галерее сохранился западный и северный портал с ренессансной итальянской резьбой – это прямое указание на участие итальянских зодчих. Возможно, здесь работал Алевиз Новый – автор Архангельского собора.

Галерею построили на рубеже XV -XVI веков. Она была частью дворцового комплекса. Возможно, первоначально она была открытой, наподобие галерей в Италии. Там подобные террасы служили убежищем от палящего солнца. Но на рисунке XVII века видно, что галерея уже закрыта стеклом, которое применяли с XIV века.

Может быть для стекления использовали слюду.

В XVI веке Иван Грозный изменил облик храма. Первоначально собор был трёхглавым. Затем добавили ещё четыре главы. Для этого укрепили углы, арки. Эти укрепления очень хорошо видны в углу галереи (угол северной и западной стен галереи) и построили 4 придела над обводной галереей. Эти приделы были следующие:

- Архангела Гавриила.

- Собора Богоматери (северо-западный придел),

- Входа в Иерусалим (юго-западный придел)

- Георгия, в XIX в. перестроенный и переосвященный в память Александра Невского (юго-восточный придел).

Мастер Феодосий, сын Дионисия, расписывал этот собор в 1508 году. Но фрески погибли в пожаре 1547 года. Поэтому нельзя утверждать, что феодосиевские фрески сохранились. Фрагментарно уцелела роспись XVI века времён Ивана Грозного. В этом и состоит уникальность Благовещенского собора.

Росписи XVI века дошли до нас, ими гордятся многие храмы, в том числе Смоленский собор Новодевичьего монастыря. Однако это роспись конца XVI века. В Благовещенском соборе фрески датируются серединой XVI века, и это большая редкость.

Фартусов и итальянская техника фрески. Благовещенский собор

В Благовещенском соборе есть и роспись XIX века. Перед каждой коронацией фрески всех кремлёвских храмов поновлялись масляной краской. В конце XIX века в Благовещенском соборе была проведена антикварная реставрация. Научной реставрации в те годы ещё не было, как наука, реставрация только зарождалась и делала первые шаги. Работы проводил Фартусов.

Интересно то, что все этапы его работы, смывание каждого слоя средневековой живописи, фиксировали фотосъёмкой. Фартусов снимал слои краски, дошёл до XVI века, снял слой дальше и нашёл фреску «О тебе радуется» (Она находится на восточной стене западной галереи, на той стене, где вход в собственно храм, слева от портала – большая картина). Эта композиция весьма любопытна.

Под троном Богородицы – человек со свитком. Это Иоанн Дамаскин – автор песнопения «О тебе радуется». Дамаскин был иконопочитателем и боролся против иконоборчества.

Есть свидетельства, что якобы на этой стене Фартусов нашёл рисунки итальянских мастеров. Но ему не поверили и сбили все фрески. В конце XIX века на этом месте композицию написали вновь, использовали тот же сюжет. Роспись явно относится к XIX веку, в XVI столетии быть не могло таких тёмных, серых цветов. Средневековая живопись яркая, праздничная и торжественная.

Фартусова обвинили в помешательстве, отстранили от дальнейших работ, история эта тёмная, но он явно что-то нашёл.

Обнаружить подтверждения его находкам помогло несчастье. В Италии, в городе Пизе, находится кладбище. Туда привезли немного святой земли из Иерусалима, поэтому место для захоронения на нём было очень престижно и дорого. Вся знать стремилась купить себе там место. Церковь на кладбище Кампосанта была украшена фресками XIV-XV веков.

В результате бомбёжек во время Второй Мировой войны фрески в этом храме осыпались и проявился нижний слой, открылась техника работы старых живописцев. Оказывается, перед выполнением фрески, на стену наносили грубый слой штукатурки. Когда стена подсыхала, то художник сначала углём, а потом острой кисточкой наносил рисунок коричневой краской, тональным цветом, которую он затем детально прорисовывал и моделировал «синопией» — «краской типа красной земли, без темперы». Затем, поверх рисунка, наносили тончайший слой штукатурки, сквозь которую просвечивал первоначальный рисунок и уже по нему рисовали фреску.

Сейчас, чтобы подтвердить находки Фартусова, фреску снова нужно счистить. Пока это не представляется возможным. Таким образом композиция «О тебе радуется» осталась с XIX века. А вот композиция «Вознесение» на восточном своде западной галереи написана в середине XVI века.

«Златые врата» и техника золотой наводки. Благовещенский собор

В северной и западной галерее расположены так называемые «златые врата». Это железные кованые ворота. На их лицевой стороне укреплено несколько медных пластин. Украшение на них выполнено в технике золотой наводки.

Сначала медный лист покрывали прокопчёным лаком. Затем на него наносили рисунок, выскабливали контуры и протравливали его кислотой. Затем на медный лист наносили золотую амальгаму с ртутью. Амальгама — это раствор золота в ртути. Потом лист нагревали на угольных жаровнях и растирали амальгаму до тех пор, пока ртуть не испарялась и происходила диффузия золота в медь.

Золото соединялось с участками, освобождёнными от лака и оставляло тонкую плёнку — очень красивое изображение. Техника была чрезвычайно вредной для здоровья мастеровых из-за испарения паров ртути.

На обоих вратах собора в верхней части изображена сцены Благовещения. Ниже — библейские пророчества о Богоматери. На нижних пластинах находятся изображения античных мудрецов. Их фигуры похожи на те, что изображены на фресках галереи.

Интересно, что сцены на дверях являются частями композиции «Древо Иессеево», речь о нём пойдёт ниже. Время создания врат — ещё одна загадка собора. Иконографически их можно отнести ко второй половине XVI века, но, возможно, столетием позже их переделали, а иконографию сохранили.

Древо Иессеево и греческие мудрецы в росписях собора

Сюжет росписи в своде галереи – «Древо Иессеево». Такой же сюжет украшал и предшествующий собор, расписанный Феофаном Греком. Это родовое древо Иисуса Христа. Как известно, Спаситель происходит из рода царя Давида. Лежащего Иессея, предка Давида, Соломона и других царей израильских можно видеть в северной галерее над изображением Спаса Нерукотворного Лежащий Иессей – фреска XIX века. (Снимок неудачный, лучшего нет).

От него отходит древо и в овалах написаны 14 царей из рода Давида. Заканчивается древо Божией Матерью, держащей на коленях младенца Иисуса Христа.

Здесь же в это древо включены Ветхозаветные пророки и Илионские мудрецы. (Греческие и римские мудрецы,так как они предрекали рождение младенца Христа от Девы Марии.) Интересно изображение Гомера – в северной галерее, на южной стене.

В свитках содержаться надписи. У Сократа читаем: «Доброго мужа никакое зло не постигнет. Душа наша бессмертна. По смерти будет добрым награда, а злым — наказание». У Платона: «Должно надеяться, что Сам Бог ниспошлет небесного Учителя и Наставника людям».

Также в древо Иессеево входят сюжеты Вознесения и Рождества (в западной галерее). Завершается древо изображением Божией Матери с младенцем Христом на коленях. Рядом с овалом, где написана Богородица находится перевёрнутое изображение Иисуса Христа, голова к голове с Богородицей. Также в цикл включены изображения Учеников Христа, числом не 12, а 70.

В северной галерее слева от композиции «Чудо с пророком Ионой» изображён святой князь московский Даниил Александрович.

Росись западной галереи. Благовещенский собор

Справа от входа в храм, рядом с голубым порталом на восточной стене западной галереи сохранилась композиция Троица. Хорошая её сохранность объясняется тем, что эта роспись была скрыта под окладом и в XIX веке её не тронули.

Напротив входа в сам храм на западной стене западной галереи композиция Благовещение. (Стена, выходящая к Грановитой палате). Этой фрески среди старых росписей не было, она появилась в XIX веке. При строительстве современного Большого Кремлёвского дворца К.Тона на месте этой фрески был проход, что вёл в старый дворец государя. Его заделали и на этом месте написали Благовещение, XIX век.

Над входом в южную галерею написаны монахи, которые пытаются достичь чистоты духовной и Царствия Божьего путём умерщвления плоти. О духовном восхождении монаха писал Иоанн Лествичник. Он говорил, что надо молиться, не спать, поститься и совершать добрые дела и т.д. На иллюстрации изображено всё, что должны совершать монахи.

На пилястрах справа и слева от композиции «О тебе радуется» изображены московские великие князья – Василий III Иванович (справа) и его отец, Иван III Васильевич (слева).

По материалам лектория государственного музея-заповедника Московский Кремль.

Источник: kraeved1147.ru

architectstyle

В самом центре Московского Кремля расположена Соборная площадь, окруженная четырьмя соборами.

Самый крупный из них, Успенский, чуть меньше по размерам в плане – Архангельский, затем Благовещенский и Ризположенский. Если выточить из дерева макеты их наружных стен, то они могут быть вставлены друг в друга, как традиционная матрешка.

Сегодня на очереди рассмотрение Архангельского собора —

самого «заморского» по своей архитектурной отделке фасадов.

Как же смотрится этот «иностранец»?

В последней трети ХV века в Кремле шло обширное строительство. Великий московский князь Иван III ставший «государем всея Руси», принял решение перестроить родовой некрополь. Храм, пришедший в ветхость, был разобран, и на его месте в 1505—1508 годах был возведен нынешний Архангельский собор.

Вид Соборной площади с колокольни Ивана Великого —

Архангельский собор, Благовещенский собор и за ним БКД, справа — Грановитая палата.

Колоритная открытка XIX века …..

Для его сооружения в Москву был приглашен архитектор из Венеции Алевиз Новый (возможно, Алевизо Ламберти да Монтаньяно). Истоки венецианской и русской архитектуры уходят в византийские традиции, поэтому зодчий мог быть знаком с особенностями объемно-пространственного решения русских церквей.

Вид на Архангельский собор с западной стороны

Алевиз Новый как истинный итальянец «одел» фасады Архангельского собора в строгую ордерную декорацию. С помощью горизонтального среднего пояса – антаблемента, все фасады собора поделены на два яруса, причем каждый ярус получил свое законченное оформление, что создает иллюзию этажности здания.

Высокий и мощный нижний ярус с декоративными арками в пряслах, служит своеобразным постаментом для более легкого, верхнего яруса меньшей высоты, украшенного филенками. Вертикальные прямоугольные выступы стены, также разделенные по горизонтали надвое, превратились в пилястры, элементы классического ордера. В тридцати пяти капителях, выполненных по единой классической схеме, нигде не повторяется центральный рисунок цветущего растения. По средней линии каждого яруса расположены высокие и узкие окна.

Западный фасад собора особенно напоминает итальянское палаццо. Его центральную закомару украшают круглые окна-медальоны, а среднее прясло второго яруса прорезает пара больших итальянских арочных окон. Точно такие же окна, на том же уровне, выходят во внутреннее пространство храма. Первоначально собор имел двухцветную окраску, имитирующую кладку из красного кирпича с белыми декоративными деталями, что акцентировало ордерную схему построения фасадов.

План Архангельского собора

В своем конструктивном решении Архангельский собор действительно традиционен для древнерусской архитектуры. Это пятиглавый шестистолпный крестовокупольный храм, с узкими щелевидными окнами, с четырехэтажным притвором с западной стороны, куда ведут боковые входы и где на уровне третьего этажа находятся хоры. Пять глав, венчающих собор, несколько смещены к востоку, барабаны имеют различный диаметр и расставлены асимметрично, что создает впечатление динамики и свободы архитектурного решения.

Вид Соборной площади: Архангельский собор, справа – Благовещенский собор, построенный псковскими мастерами и Грановитая палата.

Продольный разрез

Этот храм имеет четырехэтажный притвор с западной стороны, куда ведут боковые входы и где на уровне третьего этажа находятся хоры. Посмотрев на чертеж разреза здания, все становится понятным.

Особенностью внешнего облика собора является применение ренессансных декоративных форм в отделке фасадов. Карниз разделяет их на два яруса по горизонтали, пилястры с резными капителями по вертикали с запада — на три, а с юга и севера — на пять частей. Западный, главный вход в собор заглублен в арочную лоджию, над которой во втором ярусе располагается огромное двойное окно, а в третьем, в центральной западной закомаре, — группа небольших круглых окон. Остальные закомары, которыми завершаются все фасады, заполнены белокаменными резными раковинами. Резьба является подлинным украшением собора: белокаменным орнаментом насыщены порталы, декор розеток и капителей нигде не повторяется.

Подражая архитектуре древнерусских храмов, Алевиз завершает фасады Архангельского собора декоративными закомарами-нишами, украшенными огромными белокаменными рельефными раковинами, как в Венеции.

В некотором контрасте с пышным, нарядным и торжественным декором фасадов находится интерьер собора. Цилиндрические своды, поднятые на разную высоту, опираются на крещатые в плане столбы, традиционные для русских церквей.

Интерьер собора, взгляд вверх….

Руку мастера-итальянца выдают мощные базы столпов с профилированными цоколями, которым отвечают пилястры на стенах. В уровне подпружных арок рукава креста обходит карниз. Эти горизонтальные членения разделяют пространство интерьера на три зоны, которым соответствует конструкция иконостаса и ярусное расположение сюжетов стенописи.

Внутренняя планировка собора поражает количеством огромных саркофагов, которые занимают чуть не половину площади пола.

Интерьер светлый и свободный, и когда человек смотрит вверх, он ощущает определенный восторг, но вот эти саркофаги производят тягостное впечатление. Всего в Архангельском соборе насчитывается 54 захоронения, из которых 52 находятся под плитами пола, а две раки стоят на полу. Над захоронениями в интерьере храма располагаются 46 белокаменных надгробий ХVII века с резными растительными орнаментами и надписями вязью. Во время подготовительных работ к празднованию 300-летия династии Романовых надгробия были заключены в металлические застекленные футляры.

И туристы, прослушав подробные сообщения экскурсовода об этих надгробиях, спешат покинуть это интересное место и выйти на свежий воздух.

Поперечный разрез, совмещенный с разрезом через малую главу собора

Мощные контрфорсы поддерживают собор с южной стороны, где недалеко находится бровка Кремлевского холма.

Помимо основных апсид, собор дополнился еще несколькими, пристроенными позднее

Вид Архангельского собора с востока, со стороны апсид

После перенесения столицы Российского государства из Москвы в Петербург в Архангельском соборе больше никого не хоронили. Императорский некрополь расположился в Петропавловском соборе.

Сегодня Архангельский собор сохранил целостность своего интерьера во многом благодаря труду исследователей. Научное планомерное изучение памятника началось еще в ХIХ веке, а в конце 1970-х — начале 1980-х годов в соборе завершился очередной этап реставрационных работ. Объем их был весьма значителен: они коснулись и внешнего облика здания и его интерьеров.

Когда я фотографировал, вся восточная стена Архангельского собора была укрыта строительной сеткой, что означает новый виток реставрационных или ремонтных работ.

Литература и фото:

Литература по Кремлевским соборам настолько обширна, что даже список книг займет несколько страниц. В своей статье я привел только самые важные сведения.

Основные фотографии и сканирование исторических чертежей — выполнены автором.

Несколько фото привлечено из интернета.

Источник: architectstyle.livejournal.com