Для чего верующие строят храмы? Зачем их такое большое количество разбросано по всей православной Земле? Ответ прост: цель каждого – спасение души, а достижение ее невозможно без посещения церкви. Она – лечебница, где происходит исцеление души от греховных падений, а также ее обожествление.

Устройство храма, его убранство позволяют верующему окунуться в божественную атмосферу, стать ближе к Господу. Провести обряд крещения, венчания, отпустить грехи может только священник, который присутствует в храме. Без служений, молебнов не может человек стать чадом Божьим.

Православный храм

Православный храм – это место, где служат Богу, где есть возможность соединиться с ним при помощи таких таинств, как крещение, причастие. Здесь собираются верующие, чтобы совершить совместную молитву, о силе которой знают все.

УЧЕНИЕ ХРАМА. Том 1. Часть 1.

Пожалуй, одной из самых больших христианских церквей является католическая церковь Римская.

Первые христиане имели нелегальное положение, поэтому у них не было своих храмов. Для молитв верующие собирались в домах предводителей общин, синагогах, а бывало, что и в катакомбах Сиракуз, Рима, Эфеса. Длилось это на протяжении трех столетий, пока к власти не пришел Константин Великий. В 323 году он стал полноправным императором Римской империи.

Христианство он сделал государственной религией. С тех пор и началось активное возведение храмов, а позже и монастырей. Именно его мать — царица Елена Константинопольская — была инициатором воздвижения храма Гроба Господня в Иерусалиме.

С той поры устройство храма, его внутреннее убранство, архитектура претерпели значительные изменения. На Руси повелось строить крестово-купольные церкви, этот тип актуален до сих пор. Важной деталью любого храма являются купола, венчаются которые крестом. Уже издалека по ним можно заприметить дом Божий. Если же купола украшаются позолотой, то под лучами солнца они пламенеют, символизируя огонь, пылающий в верующих сердцах.

Когда заходишь в любой православный храм, на переднем плане сразу можно увидеть святая святых –.

Внутреннее устройство

Внутреннее устройство храма обязательно символизирует близость к Богу, наделено определенной символикой, убранством, служит для удовлетворения целей христианского богослужения. Как учит Церковь, весь наш материальный мир есть не что иное, как отражение духовного мира, невидимого глазу. Храм – образ присутствия Царства Небесного на земле, соответственно, образа Царя Небесного. Устройство православного храма, его архитектура, символика дают возможность верующим воспринимать храм как начало Царствия Небесного, его образ (невидимый, далекий, божественный).

Как и любое строение, храм должен нести в себе те функции, для которых он предназначен, удовлетворять потребности и иметь следующие помещения:

СБУшных попов ПЦУ снабдили натовскими стимуляторами. Шабаш в церкви.

- Для священнослужителей, которые проводят службы.

- Для всех верующих, присутствующих в церкви.

- Для кающихся и тех, кто готовится принять крещение.

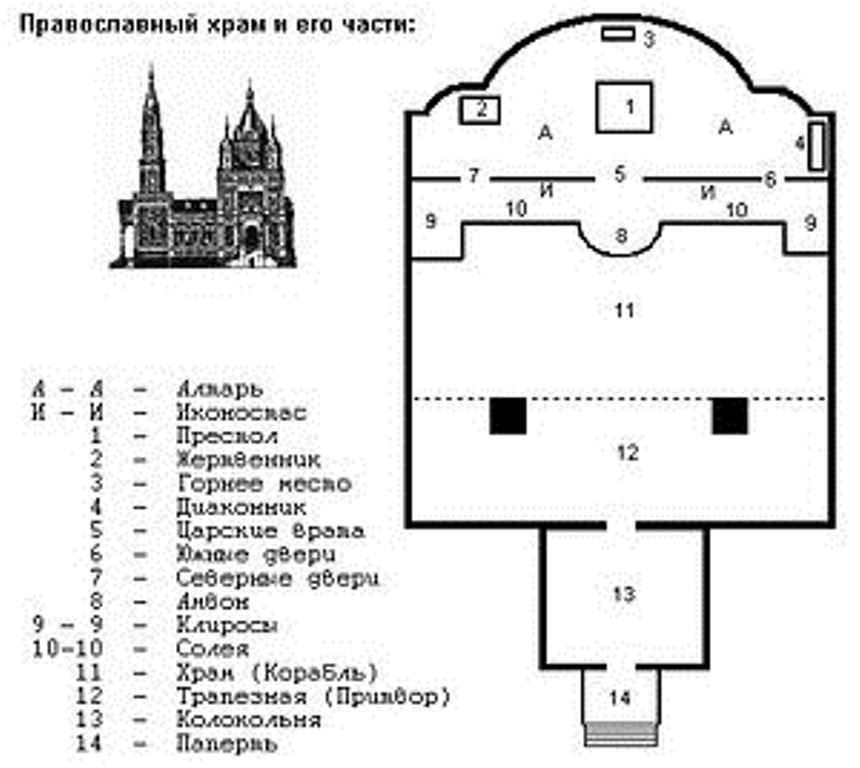

Издревле храм разделяется на три основные части:

- Алтарь.

- Средняя часть храма.

- Притвор.

Далее храм делится на следующие части:

- Иконостас.

- Жертвенник.

- Престол.

- Ризница.

- Горнее место.

- Амвон.

- Солея.

- Пономарка.

- Клиросы.

- Паперти.

- Свечные ящики.

- Колокольня.

- Крыльцо.

Алтарь

Рассматривая устройство храма, особое внимание нужно уделить алтарю. Это самая главная часть церкви, предназначенная только для священнослужителей, а также для тех лиц, которые прислуживают им во время богослужений. Алтарь заключает в себе образы Рая, небесного жилища Господа. Обозначает таинственную сторону во Вселенной, часть неба. Иначе алтарь называют «небо на Зеле».

Всем известно, что Господь закрыл после грехопадения Врата в Царствие Небесное для простых мирян, вход сюда возможен только помазанникам Божьим. Имея особое священное значение, алтарь всегда внушает верующим благоговение. Если верующий, помогающий в службе, наводящий порядок или зажигающий свечи, заходит сюда, он обязательно должен совершить земной поклон.

Мирянам вход в алтарь запрещен по той простой причине, что место это всегда должно быть чисто, свято, именно здесь находится Святая Трапеза. Не допускается в этом месте толчея и бесчинство, которое по своей греховной натуре могут допустить простые смертные. Место это для сосредоточения молитвы священником.

Архитектура древнегреческая оказала огромное влияние на зодчество последующих эпох. Основные её.

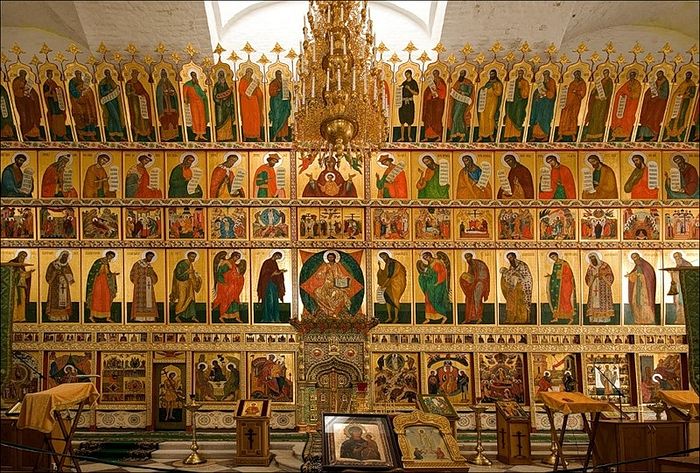

Иконостас

Христиане испытывают чувство благоговения, войдя в православный храм. Его устройство и внутреннее убранство, иконы с ликами Святых превозносят души верующих, создают атмосферу умиротворения, трепет перед Господом нашим.

Уже в древних катакомбных храмах алтарь начали отгораживать от остальной части. Тогда уже существовала солея, алтарные преграды выполнялись в виде приспущенных решеток. Намного позже возник иконостас, который имеет царские и боковые врата. Он служит разделительной чертой, которая разгораживает средний храм и алтарь. Устроен иконостас следующим образом.

В центре размещены царские врата – особо украшенные двери с двумя створками, располагаются напротив престола. Почему они так называются? Считается, что через них сам Иисус Христос исходит, чтобы преподать причастие людям. Слева и справа от царских врат устанавливаются северные и южные врата, которые служат для входа и выхода священнослужителей в уставные моменты богослужения. Каждая из икон, расположенных на иконостасе, имеет свое особое место и значение, рассказывает о каком-либо событии из Писания.

Иконы и фрески

Рассматривая устройство и убранство православного храма, нужно отметить, что иконы и фрески являются очень важной принадлежностью. Изображаются на них Спаситель, Богородица, ангелы, святые угодники из библейских сюжетов. Иконы в красках передают нам то, что описывается словами в Священном Писании. Благодаря им в храме создается молитвенное настроение.

Молясь, нужно помнить, что молитва возносится не к картинке, а к образу, изображенному на ней. На иконах образы изображены в том виде, в каком они снисходили к людям, какими видели их избранные. Так, Троица изображена в том виде, как видел ее праведный Авраам. Иисус изображен в том человеческом обличье, в котором жил он среди нас. Святой дух принято изображать в виде голубя, так явился он во время крещения Христа в реке Иордан, или в виде огня, который видели апостолы в день Пятидесятницы.

Вновь писаная икона обязательно освящается в храме, окропляется святой водой. Тогда она становится священной и имеет способность действовать с Благодатью Святого Духа.

Нимб вокруг головы обозначает, что изображенный на иконе лик имеет благодать Божию, является святым.

Средняя часть храма

Внутреннее устройство православного храма обязательно содержит среднюю часть, иногда ее называют нефом. В этой части храма расположены амвон, солея, иконостас и клиросы.

Именно эта часть собственно и зовется храмом. Издревле эту часть называют трапезной, ведь здесь вкушают Евхаристию. Средний храм символизирует земное бытие, чувственный людской мир, но оправданный, обожженный и уже освященный. Если алтарь символизирует Верхнее Небо, то средний храм – это частица обновленного людского мира. Две эти части должны взаимодействовать, под руководством Неба восстановится на Земле нарушенный порядок.

Притвор

Притвор, входящий в устройство христианского храма, является его преддверием. В истоках веры в нем останавливались кающиеся лица или те, кто готовился к Святому Крещению. В притворе чаще всего располагают церковный ящик для продажи просфор, свечей, икон, крестиков, для регистрации венчаний и крещений. В притворе могут стоять те, кто получил от духовника епитимью, да и все люди, которые по каким-то причинам считают себя в данный момент недостойными входить в храм.

Внешнее устройство

Архитектура у православных храмов всегда узнаваема, и хоть виды ее бывают различными, внешнее устройство храма имеет свои основные части.

— Абсида – выступ для алтаря, пристраивается к храму, обычно имеет полукруглую форму.

— Барабан – верхняя часть, которая завершается крестом.

— Световой барабан – барабан с прорезанными проемами.

— Глава – увенчивающий храм купол с барабаном и крестом.

— Закомара – русская архитектура. Полукруглое завершение части стены.

— Луковица – глава церкви луковичной формы.

— Паперть – возвышенное над уровнем земли крыльцо (закрытого или открытого типа).

— Пилястра – плоский декоративный выступ на поверхности стены.

— Трапезная – пристройка с запада здания, служит местом проповеди, собраний.

— Шатер – имеет несколько граней, покрывает башни, храм либо колокольню. Распространено в архитектуре XVII века.

— Фронтон – завершает фасад здания.

— Яблоко – купольный шар, на котором установлен крест.

— Ярус – убывание по высоте объема всего здания.

Виды храмов

Православные храмы имеют различную форму, они могут быть:

- В форме креста (символ распятия).

- В форме круга (олицетворение вечности).

- В форме четырехугольника (знак Земли).

- В форме восьмиугольника (путеводная Вифлеемская звезда).

Каждая церковь посвящена какому-либо святому, важному христианскому событию. День их памяти становится престольным храмовым праздником. Если приделов с алтарем несколько, то каждый называется отдельно. Часовня – это небольшое сооружение, которое напоминает храм, но не имеет алтаря.

Во времена Крещения Руси устройство христианского храма Византии имело крестово-купольный тип. В нем объединялись все традиции восточного храмового зодчества. Русь переняла от Византии не только православие, но и образцы архитектуры. Сохраняя традиции, при этом русские церкви имеют много своеобразного и самобытного.

Устройство буддийского храма

Многие верующие интересуются, а каким образом устроены храмы Будды. Дадим краткую информацию. В буддийских храмах также устанавливается все согласно строгим правилам. Все буддисты почитают «Три сокровища» и именно в храме ищут для себя прибежища – у Будды, его учения и у общины.

Правильное место — то, где собраны все «Три сокровища», они должны быть надежно защищены от любого влияния, от посторонних. Храм – замкнутая территория, защищенная со всех сторон. Мощные ворота – главное требование в устройстве храма. Буддисты не различают монастырь или храм – для них это одно и то же понятие.

Каждый буддийский храм имеет изображение Будды, неважно, вышитое, рисованное или это скульптура. Изображение это должно размещаться в «золотом зале», ликом к востоку. Главная фигура имеет огромные размеры, все остальные изображают сцены из жизни святого. Храм имеет и другие изображения – это все существа, почитаемые буддистами. Алтарь в храме украшают фигуры знаменитых монахов, они расположены чуть ниже Будды.

Посещение буддийского храма

Те, кто хочет посетить буддийский храм, обязательно должны придерживаться некоторых требований. Ноги, плечи обязательно должна прикрывать непрозрачная одежда. Как и остальные религии, буддизм считает, что несоблюдение приличий в одежде – это неуважение к вере.

Ноги у буддистов считаются самой грязной частью тела, потому что они соприкасаются с землей. Поэтому при входе в храм нужно обязательно снять обувь. Считается, что так ноги становятся чище.

Обязательно нужно знать правило, по которому садятся верующие. Ноги ни в коем случае не должны указывать в сторону Будды или какого-либо святого, поэтому буддисты предпочитают держать нейтралитет — сидеть в позе лотоса. Можно просто подогнуть ноги под себя.

Источник: autogear.ru

Амвон: что такое, значение, расположение, история

В переводе с греческого «амвон» — горный выступ, восхождение на вершину.

Симеон Солунский — архиепископ Фессалоникийский 15 века. Он писал, что амвон в храме — камень Гроба Господнего, с которого священники и диаконы как ангелы несут благие вести людям в храме. (Источник: 18 глава «Книги о храме» )

«Книги о храме» святителя Симеона Солунского

Впервые об амвонах упоминали в канонах Лаодикийского собора 364 года. Сведений о них немного. В богатых церквях — например, соборе святой Софии, они были огромными. Иногда амвоны высекали из цельного куска мрамора. Древнейший пример такого типа — Солунскиий образец, который сейчас существует в виде двух больших кусков мрамора. Если их сложить вместе, будет больше 5 метров.

Он имел форму полукруглой башни.

Амвон строили из мрамора, украшали резьбой, золотом и скульптурными мозаиками. Частью солеи он стал только в 17 веке.

Амвон в соборе Салерно, Италия, 1180 год

Православная Жизнь

Епископ (архиерей) – это высший священнический чин в Православной Церкви. Тому свидетельство значение греческих слов «епископ» и «архиерей». Слово «епископ» в переводе на русский язык обозначает «видящий сверху» или «надзиратель, надзирающий». А «архиерей» – соответственно «начальствующий над иереями (священниками)».

Мне думается, нужно нам прояснить еще один момент. По степени священства все епископы равны между собою. Хоть некоторые из них по сроку службы или по важности занимаемой ими кафедры (Предстоятель Церкви, столица, крупный город) или в силу заслуг перед Матерью-Церковью и перед православным народом могут называться архиепископами, митрополитами, патриархами.

Но внутри епископского сана – это первенство чести, но не первенство власти. Качественно в богослужебном, духовном, священническом смысле все епископы равны между собою. А уже низшие клирики – иереи и диаконы – в иерархическом смысле подчинены епископам. Последние же представляют собой высший священнический чин.

Епископы – это непосредственные преемники апостолов. Они имеют полноту благодати Божией совершать все семь Таинств Православной Церкви. Например – Таинство Священства. Иерей же его совершать не может. Также епископы имеют право освящать миро и антиминсы, чего тоже священнику не положено. В принципе, в идеале именно епископ освящает новопостроенный храм.

Святыми апостолами, а через них Господом нашим Иисусом Христом епископам даруется особая благодать по управлению Церковью. Потому они часто называются владыками.

С точки зрения богословской науки экклесиологии (науки о Церкви), собрание верующих и священнослужителей во главе с епископом – Правящим Архиереем – уже является в духовном отношении Церковью.

В литургийном богослужебном смысле архиерей – символический представитель Господа нашего Иисуса Христа в собрании верующих. Особенно хорошо, мне кажется, значение епископского служения подчеркивает молитва на облачение архиерейского омофора, представляющего собой широкую длинную полосу плотной материи с изображениями крестов, которая надевается епископу на плечи. Молитва эта звучит так: «На рамех (плечах), Христе, заблудшее взяв естество, вознеси еси, Богу и Отцу привел еси, всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь».

Это молитвословие говорит нам о том, что омофор здесь символ овцы – заблудшего человечества, которое Христос взял к Себе на плечи и внес в Царствие Небесное. Как видим, архиерей в Церкви является образом Христа Спасителя. Тому подтверждение и такие детали богослужебного епископского облачения, как архиерейский жезл (символ власти) и орлец, представляющий собой круглый коврик с изображением орла, парящего над городом, что также обозначает духовную власть епископа над вверенной ему паствой и заботу о ней. Во время богослужения архиерей становится на орлецы. Епископскую власть символизирует и архиерейский амвон – возвышение на средине храма.

Потому, конечно же, архиерейское богослужение отличается особенной торжественностью. Епископа встречают на пороге храма. А по древней русской традиции на пороге архиерейского дома путь его к церкви часто устилается цветами, коврами. В это время звонят в колокола. Священники и народ выстраиваются и приветствуют своего Архипастыря.

Вследствие этого многие богослужебные действия, как то облачение епископа, умовение рук и другие, происходят на виду у молящихся. Это обозначает, что если архиерей как преемник Спасителя и наследник апостолов находится с нами, то и сам Христос пребывает среди нас.

Иерей Андрей Чиженко

Солея — место, где находится амвон

Солея — полукруглая площадка перед полом алтаря. Она поднята над основным уровнем церкви. По бокам солеи, на клиросах, стоят певцы или чтецы. В некоторых храмах клироса на солее нет.

Схема алтарной части храма. Обратите внимание — солея занимает всю ширину храма

Практическое значение солеи — удобное возвышение, чтобы вынести Священное Писание. Служитель берет Евангелие из Престола, выносит, пронося по солее, возвращает на место через Царские врата.

Греческий амвон на Руси

На Руси амвоны чаще всего строили по византийским чертежам с 12 века. Сохранился такой древнерусский амвон Софийского собора в Новгороде.

Общий вид амвона 1533 года из собора Святой Софии (Софийский собор) Великого Новгорода до реставрации. Высота — 300 см, окружность — 600 см

Сейчас это единственный в мире сохранившийся отдельно стоящий деревянный амвон византийской православной традиции.

Он имел вид круглой беседки с одним входом. Подпирал свод колоны, почти в человеческий рост. Был украшен цветами и узорами.

Амвон был построен из дерева, и выполнял множество функций — там пели важнейшие гимны, читали священные тексты Евангелия и Апостола.

На нем проводили сакральный обряд «Воздвижение креста». Сооружение сохранилось до нашего времени, но сейчас посмотреть его можно только в государственном музее Санкт- Петербурга.

Амвон Софийского собора реставрируют в Русском музее в 2014 году

АМВОН – крайний выступ предалтарного возвышения в древнем христианском храме, с которого читались тексты Библии, проповеди, пелись псалмы и совершались богослужебные действа. Судя по немногим сохранившимся памятникам и описаниям, он представлял собой высеченную из мрамора полукруглую башенку, к верхней площадке которой вели две лестницы («всходы»).

С лицевой стороны амвон украшался скульптурными изображениями. В древних храмах базиликальной формы амвон ставился посреди храма (если он был один) или по правой и левой сторонам нефа, если их было два (в некоторых храмах один амвон предназначался для чтения Апостола, другой – для чтения Евангелия).

На верхней площадке амвона помещались пюпитр для книг, подсвечник и сидение для епископа. Прототипом для древнерусских амвонов, в частности, для деревянного амвона Софийского Собора в Новгороде, построенного в 1533 г. при архиепископе Макарии и вызывавшего восхищение современников, мог стать амвон Софии Константинопольской, который был окружен 8-ю колоннами, а над ними высилась крыша (киворий).

Это – единственный сохранившийся древнерусский амвон подобного типа (в настоящее время находится в Русском музее). С этого амвона читали Апостол, Евангелие, исполняли важнейшие песнопения, возглашали синодик.

На нем также совершался обряд «Воздвижение креста» во время одноименного праздника, причем, особая роль отводилась новгородскому амвону во время действа «Хождения на осляти». Очевидно, амвон в древнерусском богослужении служил образом Небесного Иерусалима, идеального Града и Храма, в котором происходит «возвышенное» (в духовном и даже буквальном смысле) служение.

После XVII в. подобные амвоны исчезают. В русской православной церкви амвон – полукруглая часть солеи напротив царских врат (солея – возвышение перед иконостасом). Символически амвон – это камень, которым был завален вход в погребельную пещеру Иисуса и который был отодвинут ангелом (в Евангелии от Луки – двумя ангелами) в день Воскресения.

Священник и диакон, поднявшиеся на амвон, символизируют собой ангелов – вестников Воскресения Господня. Поэтому не священнослужителям восходить на амвон было строго запрещено.

В настоящее время существуют два вида амвонов – 1. «Предалтарный амвон» – полукруглая площадка, являющаяся как бы продолжением центральной части солеи (напротив Царских врат), выступом своим обращенная в сторону молящихся, откуда диакон произносит ектеньи и читает Евангелие, священник проповедует, преподает молящимся причастие и крест по окончании богослужения. – 2. «Архиерейский амвон» – квадратное возвышение в средней части храма (как правило, переносное), на котором архиерей облачается и стоит в окружении клириков и верующих до Малого входа при совершении им Литургии. Отсюда другое название в богослужебных книгах – «облачальное место». Как правило, он имеет две ступени, которые знаменуют лестницу Иакова. Ныне отдельно стоящие невысокие амвоны в Русской православной церкви встречаются в кафедральных соборах и используются только как «облачальное место».

Назначение амвона в храме — место для чтения Библии и Апостола

На амвон встают диаконы и читают книги Ветхого и Нового завета. Почему амвон находится именно в этом месте — на возвышении, вблизи центрального купола?

Дело в том, что именно в этом месте хорошая акустика.

Базилика Святого Климента и Лаврентия в Италии. Она интересна тем, что здесь два амвона — по правой стороне и левой. Один из них используется для чтения Евангелия, другой — для чтения Апостола

Иногда два амвона объединяли в один двухэтажный. Один из таких примеров находится в церкви св. Марка в Венеции.

Они имеют вид большой и маленькой беседки. Иногда к амвону добавляют большие подсвечники, в виде витых колонн и решетки для ограждения.

Собор Святого Марка, 14 век. Двухъярусный амвон

Католическая церковь

Амвоны западных храмов первоначально не отличались от византийских. С XI века здесь появляются двойные амвоны (интересный образец такого амвона сохранился в церкви святого Климента в Риме), расположенные по сторонам наоса: с южной стороны — для чтения и разъяснения Евангелия, с северной — для чтения Деяний и Посланий. На возвышения вели лестницы.

Эти амвоны стали скоро играть важную роль при украшении церквей; они роскошно убирались, сначала мозаикой, а впоследствии резьбой. Прирост общин вытеснил эти два амвона, и они слились в современную кафедру. В католических и протестантских церквях амвоны обычно заменяются пюпитром.

Архиерейский амвон

В первых церквах в средней части храма стоял архиерейский амвон. Иное название — рундук. Он символизировал гору, с которой Иисус Христос говорил свою Нагорную проповедь. Сейчас архиерейский амвон может стоять немного южнее.

Иногда его называли «облачальным местом» — там облачался архиерей. Еще одно название — «уготованное место». Его возвышали согласно статусу священника, в основном на две ступени. Но когда посвящают архиереев, то рундук поднимают от 4 до 6 ступенек. На этой своеобразной кафедре заканчивали панихиды, молебна, царские часы.

Архиерейский амвон в Свято-Никольском женском монастыре. Отличается от обычного амвона тем, что там есть кафедра

Источник: ozhegova-slovar.ru

УСТРОЙСТВО ХРАМА. Почему женщины не могут заходить в алтарь?!

В притворе в древности стояли оглашенные (так называют тех, кто готовится к принятию крещения). В более поздние времена притвор стал местом, где по уставу совершаются: обручение, лития во время всенощного бдения, чин оглашения, читается молитва родильниц в сороковой день.

Притвор еще называют трапезой, так как в древности в этой части устраивались вечери любви, а позже трапезы после литургии.

Из притвора проход ведет в среднюю часть, где во время богослужения располагаются молящиеся.

Алтарь обычно отделен от средней части храма иконостасом. Иконостас состоит из многих икон. Справа от царских врат — икона Спасителя, слева — Богородицы.

Справа от образа Спасителя обычно находится храмовая икона, то есть икона праздника или святого, которому посвящен храм. На боковых дверях иконостаса изображают Архангелов, или первых диаконов Стефана и Филиппа, или первосвященника Аарона и Моисея. Над царскими вратами помещается икона Тайной Вечери.

Полный иконостас имеет пять рядов.

— Первый называется местным: в нем кроме икон Спасителя и Богородицы помещаются обычно храмовая икона и местночтимые образа.

— Над местным расположен праздничный ряд икон: здесь помещены иконы главных церковных праздников.

— Следующий ряд имеет название деисис, что значит «моление». В центре его располагается икона Спаса Вседержителя, справа от нее — образ Богородицы, слева — Пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна. Они изображаются обращенными к Спасителю, предстоящими Ему с молитвой (от этого и название ряда). За образами Богородицы и Предтечи следуют иконы святых апостолов (поэтому другое название этого ряда — апостольский). В деисисе иногда изображают святителей и Архангелов.

— В четвертом ряду — иконы святых пророков,

— в пятом — святых праотцев, то есть предков Спасителя по плоти. Венчается иконостас крестом.

Иконостас — это образ полноты Царства Небесного, у Престола Божия предстоят Божия Матерь, Небесные Силы и все святые.

Алтарь — место особое, святое, главное.

Алтарь — это святая святых православного храма.

Там располагается престол, на котором совершается Таинство святого причащения.

Алтарь — это образ Царства Небесного, места горнего, возвышенного. В алтарь обычно ведут три двери. Центральные называются царскими вратами. Их открывают в особых, самых важных и торжественных местах службы: например, когда священник выносит царскими вратами чашу со Святыми Дарами, в которых присутствует Сам Царь Славы Господь.

Слева и справа в алтарной преграде расположены боковые двери. Называются они диаконскими, так как через них чаще всего проходят во время службы священнослужители, называемые диаконами.

Алтарь переводится как возвышенный жертвенник. И действительно алтарь располагается выше, чем средняя часть храма. Главная часть алтаря — Престол, на котором во время Божественной литургии совершается Бескровная жертва. Это священное действие еще называется Евхаристией, или Таинством причащения. О нем мы скажем позже.

Внутри престола находятся мощи святых, ибо в древности, в первые века, христиане совершали Евхаристию на гробницах святых мучеников. На престоле находится антиминс — шелковый плат, на котором изображено положение Спасителя во гроб. Антиминс в переводе с греческого языка означает вместопрестолие, так как в нем также имеется частичка святых мощей и на нем совершают Евхаристию.

На антиминсе в некоторых исключительных случаях (например, в военном походе) можно совершать Таинство причащения, когда нет престола. На престоле стоит дарохранительница, обычно сделанная в виде храма. В ней находятся запасные Святые Дары для причащения больных на дому и в больнице. Также на престоле — дароносица, в ней священники носят Святые Дары, когда идут причащать болящих.

На престоле располагается Евангелие (его читают за богослужением) и крест. Сразу за престолом стоит семисвечник — большой подсвечник с семью лампадами. Семисвечник был еще в ветхозаветном храме.

За престолом с восточной стороны находится горнее место, которое символически знаменует собой небесный трон или кафедру вечного Первосвященника — Иисуса Христа. Поэтому на стене выше горнего места ставится икона Спасителя. На горнем месте обычно стоят запрестольный образ Богородицы и большой крест. Их используют для ношения во время крестных ходов.

В тех храмах, где служит епископ, за престолом на подставках стоят дикирий и трикирий — подсвечники с двумя и тремя свечами, которыми архиерей благословляет народ.

Жертвенник

В северной части алтаря (если смотреть прямо на иконостас), слева от престола, — жертвенник. Он напоминает престол, но меньшего размера. На жертвеннике приготовляют Дары — хлеб и вино для совершения Божественной литургии.

На нем находятся священные сосуды и предметы: Чаша (или потир), дискос (круглое металлическое блюдо на подставке), звездица (две металлические дуги, соединенные между собою крестообразно), копие (нож в форме копья), лжица (ложечка для причащения), покровцы для покрытия Святых Даров (их три; один из них, большой и имеющий прямоугольную форму, называется воздухом). Также на жертвеннике имеются ковшик для вливания в чашу вина и теплой воды (теплоты) и металлические тарелочки для частиц, вынутых из просфор. Прикасаться к престолу и жертвеннику могут только священнослужители.

Еще один алтарный предмет — кадило. Это металлическая чашка на цепочках с крышкой, увенчанной крестом. В кадило кладутся уголь и ладан или фимиам (ароматная смола).

Кадило используется для воскурения фимиама во время службы. Благовонный дым символизирует благодать Святого Духа. Также кадильный дым, поднимающийся кверху, напоминает нам, что наши молитвы должны возноситься ввысь, к Богу, как дым кадила.

Почему женщины не могут заходить в алтарь

Алтарь – это святая святых христианского храма. Он расположен в восточной части храма, и именно там совершается главное таинство христианства – Евхаристия, пресуществление хлеба и вина в плоть и кровь Христову.

Согласно правилам, принятым еще древними церковными соборами, в алтарь вход закрыт мирянам обоего пола. Войти сюда могут только священники, диаконы и люди, служащие в церкви: пономари — алтарники и чтецы. Алтарник, кстати говоря, так называется именно потому, что имеет особое разрешение («благословение») входить в алтарь. Обычно это человек, который прислуживает священнику во время церковных таинств и обрядов и занимается уборкой в святая святых — в алтаре.

Помимо священников и других церковнослужителей входить в алтарь, согласно все тем же правилам, может царь, поскольку он является помазанником Божиим. Но и помазанник входит в священное место не когда вздумается, а лишь для того, чтобы принести дар Богу. Для этого император снимал оружие, оставлял знаки царского достоинства и вступал в алтарь как простой смертный. Принеся дары, он тут же покидал святая святых и присоединялся к другим молящимся.

Объясняются эти строгости очень просто: в алтаре происходит величайшее таинство, здесь должна сохраняться обстановка благоговения и порядка, а при большом стечении народа, да еще если войти может каждый желающий, ни о каком благоговении, разумеется, речь не идет.

Все люди, имеющие разрешение входить в алтарь, являются мужчинами. Женщин в это святое место не допускают, однако отнюдь не потому, что женщина «хуже», так как была сотворена из ребра мужчины, как считают некоторые.

У женщины, объясняют церковные авторитеты, в силу ее природы, независимо от ее воли, бывает «течение месячных кровей». А в храме ни в коем случае нельзя проливать кровь. Если такое произойдет, то храм следует освятить снова.

Особенно это касается алтаря, где происходит таинство Евхаристии. Здесь вообще чья-либо кровь, кроме крови Христовой, просто немыслима.

Даже если кто-то из священников или диаконов, алтарников, поранит, например, палец, он должен немедленно выйти из алтаря, чтобы не осквернить его ненароком пролитием своей крови.

Впрочем, во всяком правиле есть исключения. В древней церкви существовали диаконисы – женщины, которые несли церковное служение.

В случае надобности они могли войти в алтарь. В советское время, когда в храмах категорически не хватало людей, священники иногда благословляли стареньких прихожанок быть алтарницами, чтобы было кому помочь или прибраться в алтаре. И в наши дни в женских монастырях старые монахини тоже иногда выполняют функции алтарниц.

Тем не менее, сохраняется обычай во время крещения вносить мальчиков в алтарь и прикладывать их к престолу, а девочкам туда путь заказан, поскольку правило Лаодикийского собора гласит:

И если женщина по случайности вошла в алтарь, то это не значит, что она его осквернила. Нет. Но, это значить что она нарушила церковный порядок и согрешила против Церкви. И это — повод покаяться и, осознав свою вину, больше так не делать, но быть скромной и знать свое место и роль.

Как знают свой инструмент и партию музыканты, чтобы симфонический оркестр звучал слаженно и достойно того произведения, которое вознамерились исполнить. А иначе — какофония!

Во всем должна быть мера, и во всем должен быть смысл и порядок в Церкви Божией. Женщина не может быть епископом, (только игуменьей в женском монастыре, а архимандритом — уже нет). Ей запрещен вход в алтарь и прикасаться к обрядовой посуде, евхаристия (причастие) она проходит последней.

МИР ВАМ! МНОГАЯ и БЛАГАЯ ЛЕТА!

ХРИСТОВ ВОСКРЕСЕ!

Добро пожаловать в мой виртуальный мир грёз, воспоминаний, новостей

Источник: vitimbabi4ev.livejournal.com