Какую роль играли нарядные узоры в убранстве праздничного крестьянского костюма? Как это связано с восприятием мира нашими предками? СРОЧНО СКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.

Трудности с пониманием предмета? Готовишься к экзаменам, ОГЭ или ЕГЭ?

Воспользуйся формой подбора репетитора и занимайся онлайн. Пробный урок — бесплатно!

- bookmark_border

- 18.04.2017 22:06

- Другие предметы

- remove_red_eye 10684

- thumb_up 45

Ответы и объяснения 1

quthend604

Все эти образы связаны с восприятием мира крестьянином. Русская народная вышивка. Испокон веков славилась наша земля искусством мастериц – рукодельниц. Роль оберега играет изображение на рушнике орнамента из геометрических фигур. Ромбы, звездочки – старинные земледельческие символы плодородия земли, солнца, воды, мужского и женского начала.

Следует отметить бережное отношение крестьян к праздничной одежде. В особо нарядных сарафанах крестьянки не только не садились за стол, но даже не присаживались на лавку, боясь запачкать или помять свой наряд. Шерстяные же праздничные наряды не стирали и не гладили вовсе, хранили аккуратно сложенными в специальных больших коробах из липы.

«Славянская мифология и народное искусство», лекция Александры Барковой

- 19.04.2017 05:21

- thumb_up 25

Знаете ответ? Поделитесь им!

Как написать хороший ответ?

Чтобы добавить хороший ответ необходимо:

- Отвечать достоверно на те вопросы, на которые знаете правильный ответ;

- Писать подробно, чтобы ответ был исчерпывающий и не побуждал на дополнительные вопросы к нему;

- Писать без грамматических, орфографических и пунктуационных ошибок.

Этого делать не стоит:

- Копировать ответы со сторонних ресурсов. Хорошо ценятся уникальные и личные объяснения;

- Отвечать не по сути: «Подумай сам(а)», «Легкотня», «Не знаю» и так далее;

- Использовать мат — это неуважительно по отношению к пользователям;

- Писать в ВЕРХНЕМ РЕГИСТРЕ.

Есть сомнения?

Не нашли подходящего ответа на вопрос или ответ отсутствует? Воспользуйтесь поиском по сайту, чтобы найти все ответы на похожие вопросы в разделе Другие предметы.

Трудности с домашними заданиями? Не стесняйтесь попросить о помощи — смело задавайте вопросы!

В данном разделе публикуются вопросы и ответы на них к непопулярным предметам.

Источник: online-otvet.ru

Крестьянское творчество и искусство

После дерева наиболее доступным подручным материалом для крестьян являлась глина извечный материал для посуды. Количество дошедших до нас древних памятников в этой области значительно меньше в силу хрупкости материала.

Декоративно-прикладное и народное искусство России. Первое знакомство

Но и сравнительно новые произведения этого искусства, не исключая гончарных изделий, еще недавно в изобилии появлявшихся на сельских и уездных ярмарках, убедительно говорят о древности образцов. И в этой области, рядом с простыми по формам сосудами, рано должны были появиться затейливые сосуды в форме различных животных и птиц, как можно судить по аналогиям в крестьянском искусстве Западной Европы. Медведи, львы, орлы, излюбленные сирины обращались в кувшины, бутыли, иногда подсвечники. Своего рода венцом изобретательности в этой области являются кувшины-квасники кольцеобразной формы с подставкой внизу, горлом и носом вверху и круглым отверстием в центре, ставшие на Руси одной из любимейших форм.

Квасник

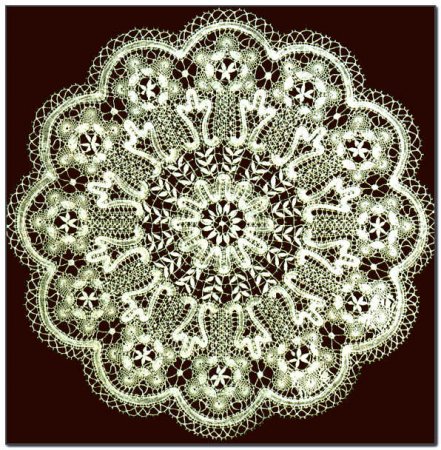

Квасник  Кружева

Кружева

Исконная русская потребность в узоре, орнаментальном украшении, находила выход и здесь — в примитивных выпуклых или углубленных узорах, которыми украшались стенки сосудов, обыкновенно покрытых одноцветной поливой-глазурью. Но в силу самой природы гончарного искусства центром внимания преимущественно являлась сама форма сосуда.

Крестьянское творчество охватывало, конечно, и другие области декоративного искусства, не представляющие особых технических трудностей по самым производственным процессам. Так, оно охватывало кузнечно-слесарное дело, где фантазия художника находила прекрасный выход в изобретении замысловатых узорных форм для дверных петель — «жиковин», подставок для горящей лучины — «светцов», замков и ключей и т.п.

Особую ветвь в крестьянском искусстве составляло художество по преимуществу женское — домашнее вышивание и плетение кружев, разделявшее общие судьбы крестьянского искусства. Как и во всем крестьянском искусстве, тут было, сравнительно, мало «сюжетов», основных тем, но бесконечно разнообразны способы воплощения, широко развита творческая фантазии, подчас граничащая с виртуозностью.

Громадное развитие и высота достижений крестьянского, так сказать, домашнего, бытового искусства, в значительной степени объясняют и высоту общего уровня декоративного искусства допетровской Руси и ту быстроту, с какой русские мастера овладевали всеми тайнами новых для них и технически чрезвычайно сложных производственных процессов. Только на почве, возделанной многолетним навыком, среди населения, от мала до велика одаренного бесспорным чутьем декоративности, могли так быстро укрепляться и развиваться такие сложные и утонченные отрасли декоративного искусства, как эмаль и скань.

Не зная крестьянского творчества, не представляя себе его значения в смысле непрерывного и всеобщего народного декоративною творчества, — трудно не только получить ясное представление об исторических судьбах русского декоративного искусства вообще, но, пожалуй, и объяснить себе сам факт его процветания.

Под термином «крестьянское искусство» здесь следует подразумевать созданные в крестьянской среде произведения искусства бытового значения, предназначенные для домашнего, повседневного употребления, так сказать, рядовые произведения декоративного художества, которое пережило века, да и теперь не совсем еще угасло в русском народе при всей не благоприятности жизненных и экономических условий.

Нельзя сказать, чтобы мы совершенно не интересовались крестьянским искусством, но долго к нему редко подходили именно как к серьезному искусству. В этой области утвердилась какая-то совершенно неуместная снисходительность взрослого к детям. Уже сам термин «крестьянский», в приложении к искусству, обычно заставлял многих из нас невольно понижать уровень требовательности. Крестьянское искусство представляется в большинстве случаев каким-то «не настоящим», полудетским, смотреть на него серьезно мы еще не научились. Нередко этот вообще неправильный взгляд осложняется привнесением иных, совершенно специальных точек зрения: этнографической, ремесленно-производственной и т.п.

Между тем, крестьянское искусство — самое подлинное из искусств, подлежащее изучению и рассмотрению по тем же методам и с тех же точек зрения, с каких изучаются все иные изящные искусства, будь то живопись, скульптура и т.д. Неудавшиеся попытки наших художников «воскресить» это искусство в кустарной промышленности, снисходя к «мужицким» вкусам, пытаясь их возвысить и облагородить, показывают, как ошибочен был такой подход к крестьянскому искусству и сколь многие непосредственные достижения этих мозолистых и корявых рук оказываются почти недоступными для наших художественно-образованных мастеров.

Древнерусское искусство, вообще, анонимно, как искусство всякой другой страны в первичные эпохи. Подпись мастера на древнем произведении — такая редкость, что всякое вновь открываемое имя рассматривается, как громадное событие в истории декоративного искусства, и нередко угрожает катастрофой для самых, казалось бы, незыблемых положений и построений. Тем более редки подписные и датированные памятники в области крестьянского искусства. Здесь чаще обозначалось на произведении имя владельца, чем автора. Наиболее древние памятники, конечно, и не могли дойти до нас не только в силу недолговечности самого их материала, но и потому еще, что художники работали над предметами быта, быстро изнашивавшимися и приходившими в негодность, а собирание таких, хотя бы и утративших свое бытовое значение памятников народного творчества началось, в силу общеисторических условий нашей культуры, лишь в конце XIX века, в эпоху замирания крестьянского искусства.

И все же, несмотря на отсутствие древних памятников, есть возможность говорить о крестьянском искусстве древней Руси. Консерватизм народных масс, устойчивость обрядов, привычек и самых внешних форм крестьянской жизни, не только предполагаемая теоретически и на основании исторических данных, но и утверждаемая самими памятниками искусства разных эпох, — позволяют с достаточной вероятностью говорить о древнерусском крестьянском искусстве.

Это теоретическое построение постоянно подтверждается на практике, хотя бы при археологических раскопках. Добываемые из недр русской земли предметы часто поражают именно своей «современностью», при всей не сомнительности их очень отдаленного от наших дней происхождения. Подчас кажется, что к погребенным в земле предметам XI-XII веков каким-то поистине «чудесным» образом присоединены крестьянские изделия XVIII-XIX веков.

Еще показательнее и разительнее это многовековое «бытование» художественных форм у русского крестьянства в области деревянного зодчества, т. е. именно в той отрасли, на какую преимущественно были направлены художественные заботы древнерусских мастеров-крестьян. Разница между избою XII и начала XIX веков очень несущественна и чаще выражается просто в огрубении и порче некогда прекрасных образцов и форм, чем в создании совершенно новых. Изобретатели художественных форм древней Руси почти всегда извлекали основы для этих форм из таких глубин народного духа, формулировали такие вековые потребности крестьянского обихода, которые очень стойко и долго сопротивлялись напору новой культуры и сдались, разве только, на наших глазах.

В музеях различных стран северной и восточной Европы собрано значительное число памятников местного крестьянского искусства, начиная с произведений XIV-XV веков. В украшающих эти памятники узорах, даже в самых их формах, встречаются совершенно «русские» мотивы.

Правда, они, нередко, украшают предметы совершенно другого, чем в России, предназначения, но аналогия орнаментального стиля остается совершенно очевидной. Говорить о возможности влияний и заимствований далеко не всегда приходится в силу исторических и географических причин, но факты остаются фактами.

Об этом говорил, например, В.В.Стасов; Н.Ф.Беляшевский указывал, что в цюрихском музее хранился резной ларец XIV-XV в. с узором, точно повторенном на резном задке воза из Полтавской губернии XIX в., находящемся в Киевском музее; украинские крестьянские ковры с геометрическим узором совершенно одинаковы по рисункам и краскам в Норвегии и в той же Полтавщине и т.п. Вопросы этого сходства совершенно не разработаны еще научно, но, конечно, здесь не может быть и речи о простых случайностях, о так называемых «нечаянных совпадениях», которых не знает и не должна знать подлинная история человеческой культуры. Порождается ли это единство форм художественного воплощении общностью расовых элементов у различных народов, однородностью ли бытовых и культурных их условий, или и тем и другим одновременно в соединении с иными причинами — в данном случае безразлично. Но чрезвычайно важным и существенным представляется сам факт этой « между народности» художественных форм, разрушающий вредоносные представления о какой-то исключительной самобытности русского народного искусства, о невозможности измерять его «аршином общим» с Европой. Русское искусство во всем его объеме должно быть утверждено, наконец, как искусство вполне европейское, так сказать, материковое, а не какая-то культура «островитян» между Азией и Европой.

Во все эпохи крестьянин-художник, естественно, пользовался наиболее элементарными орудиями и наиболее подручными и дешевыми материалами. Особенно широкой обработке, в силу этого, подверглось дерево, затем — глина. Из металлов чаще всего обрабатывалось железо, реже — медь и еще реже — благородные металлы. Природные богатства того или иного края добавляли к этим основным материалам дополнительные, местные. Так, на Севере получила распространение резьба по кости, на Урале, в стране цветного камня, — камнерезное дело и т.п.

Источник: arkalin.ru

КРЕСТЬЯНСКОЕ ТВОРЧЕСТВО

Примитивная и в то же время здоровая жизнь крестьянина вынуждает его к изобретению необходимых для жизни утилитарных вещей, дает широкие возможности к выражению его индивидуальных представлений о форме, цвете и обработке предметов. Обработка эта часто имеет значение не только украшения, но и заканчивания, т.-е. значение строительное. как, например, обработка соединительных швов в народном костюме, окраска предметов, роспись.

Длинная зима дает крестьянину возможность добровольно сменить труд земледельца на труд ремесленника-художника, в изделиях которого отражается его быт и окружающая природа.

Постепенное накопление форм, характеризующих районы, постепенное их изменение делает это искусство в конечном итоге коллективным. Север со строгими архаическими формами людей, зверей, птиц резко отличается от средних губерний, богатых бытовыми картинками, как праздники, хороводы, а также сказочными темами, как вещая птица, райская птица, a также, и от юга с пышностью его цветов и плодов.

Крестьянское искусство, возникшее из домашних промыслов, и давшее начало художественно-кустарной промышленности для самого крестьянина остается еще личным индивидуальным искусством, обслуживающим его крестьянский быт. И хотя есть общие коллективно — накопленные и свойственные каждому району формы, все же крестьянин выбирает то, что ему больше всего по душе, изменяет сообразно своему вкусу, и таким образом как бы присоединяет к общему коллективному желанию еще свою волю.

Здесь им управляет тот здоровый инстинкт, который указывает ему новый путь искусства его времени. В этом стремлении есть не только ощущение настоящего, но и острое интуитивное предчувствие будущего.

Внося постепенно изменения в традиционные изделия своей местности, в работы‚ сделанные для себя, крестьянин начинает понемногу вносить новые формы и в свою промышленность, делать другие уже вещи для сбыта, т.-е. вещи, отвечающие времени. Как пример, можно назвать иконописцев села Палех, Владимирской губ., перешедших от писания икон на роспись деревянных ящиков, решет, стаканов и проч. Особенно интересна их роспись по папье-маше. Здесь религиозные темы сменились бытовыми, рабочими, военными и революционными. Но прежняя тонкость письма и основа композиции указывают лишь на естественную эволюцию.

Ty же эволюцию мы наблюдаем на народной резной игрушке богородских мастеров, где видим уже кроме традиционной раздвижной игрушки, сказочных тем, басен, уже отражение современного быта и работы. Несмотря на появление новых форм, игрушка эта все также поражает своим выполнением, умелым обращением с массой, приемами настоящих артистов-скульпторов. Во всех внесенных переменах нет разрыва с традицией, это — только накопление еще нового богатства в одном коллективном преемственном труде.

Крестьянское искусство полнокровно в этих корнях, оно лишено того, что долгое время давала наша художественно-кустарная промышленность в виде вялых тонов, подражавших обесцвеченным временем музейным образцам. Оно свежо но восприятиям и передаче краски, оно здорово и крепко в своем основании. Недаром новые художественные пути находят в крестьянском искусстве много основ для организации вещей. Принципы построения простейших народных костюмов (рубахи, свиток и пр.) дают много свежих мыслей для поисков форм одежды. Заканчивание швов вышивкой, имеющей строительное значение, логически обуславливаемое шириной материала,является таким простым и мудрым разрешением в строении костюма.

Крестьянские ковры Украины, роспись no дереву, раскраска пасхальных яиц (писанка), роспись на печах, на бумажных полотенцах для украшения жилища, крестьянские современные рисунки, как и народная картинка в вышивке, которую не редкость встретить на конце полотенца в средних и северных губерниях РСФСР, — все эти живые, яркие мотивы, творимые и в настоящее время, говорят о неисчерпаемой силе народного искусства, глубоко уходящего корнями в прошлое и впитывающего живые соки настоящего. Ткачество, шитье, керамика, глиняная свистулька, деревянная игрушка до сих пор являются не только искусством прошлого, но и в настоящее время служат потребностям крестьянской жизни, следовательно, искусство крестьянина нe есть искусство, похороненное в музеях и лишь давшее начало художественно-кустарной промышленности: оно в своем творчестве активно и сейчас. Неисчерпаемый запас и сила его обязывают нас к поискам более быстрых способов для реализации народной самостоятельно проходящей повсюду мысли. Демонстрированное на выставках при берлинских и дрезденских музеях в прошлом году наше крестьянское искусство вызвало восторженные отзывы в печати.

Комментарии к иллюстрациям:

Рис. 1. Кафтан из красного, грубого холста, внизу вышит цветным бисером и камнями по рисунку Н. Я. Давыдовой). Кафтан можно одевать на юбки из белого, черного или сурового холста.

Рис. 2. Платье из суровой редины с черными рукавами. Вышито темно-зелеными, черными и кирпичного цвета пышными нитками (по рисунку худ. Мухиной). Модель исполнена для МОСЭКУСТ‘а.

Рис. 3. Костюм из белого крестьянского холста, обшит вязаной тесьмой из грубых льняных ниток. Вышивка исполнена по продержке голубыми нитками по рисунку H. Я. Давыдовой.

4. Костюм из желтого холста, отделан ткаными кустарными тесьмами зеленоватых и коричневых тонов. Низ карманов закончен вышивкой белым и черным бисером (по рисунку Н. Я. Давыдовой).

5. Платье из черного, узкого холста. Грудь, спина и рукав небеленого холста. Вышивка спереди и сзади на красном холсте синими и черными льняными нитками с отстрочкой из черного холста (по рисунку E. И. Прибыльской).

6. Кафтан из суровой редины, одет на черную юбку. Черные рукава соединяются с кафтаном вышивкой на красном полотне белым и черным суташем и желтыми нитками (рисунок E. И. Прибыльской помещен на контурном листе № 2). Boрот и низ кафтана обшиты красным холстом.

Использованные источники:

Статья «Крестьянское творчество», Евгения Прибыльская, «Женский журнал» № 2, 1926 г.

Источник: lamanova.com