Сонатная форма — музыкальная форма , состоящая из трёх основных разделов, где в первом разделе ( экспозиции ) противопоставляются главная и побочная партии, во втором ( разработке ) эти темы развиваются, в третьем ( репризе ) повторяется экспозиция.

Сонатная форма — наиболее развитая из всех гомофонных форм. Она даёт возможность объединить самый разнообразный материал, иногда на очень большом временном пространстве.

Отличие сонатной формы от всех других заключается в том, что развивающий раздел (разработка) является центральным по своему значению, в нём проявляется основная идея сонатной формы — конфликтность и динамика развития. Ни в какой другой форме развитие не имело определяющего, «идейного» значения.

Сонатная форма стала наиболее полным выражением идей европейского классицизма . В ней имеет место конфликтное сопоставление двух образов (главная партия и побочная партия), развитие конфликта в разработке и его результат в репризе и коде .

Эта форма стала единственной, в которой драма была выражена чисто музыкальными средствами, без привлечения каких-либо иных (как, например, текста в опере ).

Эксклюзив!!!натуральные цитрины.18.5размер

Сонатная форма применяется в основном в первых частях сонатно-симфонических циклов (этот тип формы принято называть формой сонатного allegro , благодаря устойчивому жанру быстрой первой части у композиторов-классиков), реже — в финалах и медленных частях.

Выделяют 3 основных класса сонатных форм:

- Форма сонатного allegro.

- Сонатная форма в иных частях цикла и иных жанрах.

- Разновидности сонатной формы ( сонатная форма с двойной экспозицией и сонатина ).

Нужно заметить, что сонатная форма чрезвычайно быстро достигла своих вершин (в позднем творчестве Гайдна , Моцарта , а впоследствии Бетховена ). Этот процесс занял менее 50 лет. В творчестве Моцарта представлено огромное количество модификаций сонатной формы. Бетховен продолжил этот процесс и вывел его на новый уровень, дав толчок к последующему разрушению чистой сонатной формы и обогащению её за счёт других принципов формообразования (см. ниже). Поэтому все, что будет сказано в целом о сонатной форме, относится в основном к творчеству Гайдна , Моцарта и Бетховена.

Скачать:

Онлайн-тренажёры музыкального слуха

Музыкальная академия

Теория музыки и у У пражнения на развитие музыкального слуха для учащихся музыкальных школ и колледжей

Современно, удобно, эффективно

Предварительный просмотр:

Сонатная форма – это структура одной из частей, встречающаяся в инструментальной музыке. Она является самым развитым гомофонным и нециклическим построением. В связи с этим появляется возможность включить в одну часть разнообразный материал на протяжении огромного временного пространства.

Появление сонатной формы в музыке было связано с мышлением в ладово-функциональную сторону и ее утверждением. Подобный мыслительный процесс был главным фактором формообразования. В творчестве классиков конца XVIII века она приобрела окончательную ясную форму. Этому поспособствовали произведения в сонатной форме Моцарта, Бетховена и Гайдна.

Скрытые смыслы украшений. Форма, цвет и место имеют значение..

Всю историю становления сонатной формы можно разделить на 3 этапа.

1) старинное начало Первый период развития носит наименование «старинного».

Еще начиная с XVII века и заканчивая двумя третями XVIII, проходил процесс постепенного ее совершенствования в ясную и точную систему. К тому времени сонатная форма – это совокупность принципов из жанра фуги и построений в старинной двухчастной форме.

От фуги форма впитывает в себя модуляции в доминантовую тональность, образование иной в среднем разделе и возвращение к основной в заключительной части. Двухчастная форма подарила двухчастность с композицией и ее тональным планом. Помимо этого, наблюдался непрерывный процесс развития, исходя из тематического эпицентра.

Опорой для композиции сонатной формы послужила каденция на гармонии доминанты в окончании I эпизода и на тонике II раздела. Каденция – гармонический метод, завершающий музыкальную фразу или произведение в целом.

Главной отличительной особенностью от двухчастной старинной формы являлось разложение пассажных оборотов вместо общего хода форм при утверждении доминантовой тональности. Второй эпизод старинной сонатной формы – это тематический материал с возвратной тональной связью.

То есть главная мелодия шла в доминантовой тональности, а побочная в заключительной, наоборот, – в основной. Получался процесс отзеркаливания. В другом варианте существовала разработка, которой была присуща тема экспозиции. После перехода разработки в репризу, побочная партия начинала излагаться в основной тональности.

Такой вид сонатной формы можно встретить в творчестве Баха, Скарлатти и их современников.

2) классический вид Венские классики четко разграничили разделы сонатной формы: это экспозиция; разработка; реприза (к ней прилагается кода).

1. Экспозиция изначально повторялась в точном виде без изменений. Главная партия отвечала за демонстрацию первой темы в сонатной форме и носила определяющую функцию для характера музыки. Она задавала импульс и показывала действенный очерк, пока побочная партия приводила развитие к уравновешенному состоянию и лирически сосредотачивала, затормаживая процесс.

2. В разработке активно развивался тематический материал экспозиции. Она даже могла включать в себя появление новых мелодий. Разработка состояла из трех разделов: вступление; основа; предыкт. Предыкт – музыкальное построение, которые подготавливало возвращение главной тональности в репризу.

3. Реприза – часть, по порядку являющаяся последней в крупном отделе сонатной формы. Побочная и заключительная партии вливались в одну главную тональность. В суммированном виде соната представляла собой трехчастную композицию. Сонатная форма складывалась как первая часть цикла сонаты, а в некоторых случаях уподоблялась финалу.

Для заключения был характерен темп аллегро – быстрый и оживленный. Форму можно было отыскать и во вступлениях (увертюрах) перед драматическими пьесами.

Роль неполной сонатной формы, состоящей только из экспозиции и репризы, являлась особенной. Ее можно было встретить в темпе аллегро в увертюре оперы «Свадьба Фигаро», написанной Моцартом. Однако чаще всего сонатная форма – это медленная часть цикла сонаты. Соната – жанр, присущий только инструментальной музыке.

3) послебетховенская эпоха Третий период принято называть «послебетховенским». Бетховен вложил все свои старания в сонатную форму. Последующие композиторы осознавали, что он довел идею о форме до своего абсолюта, вследствие чего они были вынуждены блуждать в тяжелых поисках для нахождения других способов модернизации.

Так, в XIX веке происходит эволюция, сонатная форма к этому времени – это уже свободные тональные соотношения. В I части сопоставляются совершенно далекие друг от друга тональности, реприза продолжает насыщать произведение разнохарактерностью и только лишь в ее конце, а то уже и в коде происходит уравновешение тонального плана.

Выше описанную ситуацию можно наблюдать в произведении «Богатырская симфония» русского композитора Бородина. Сонатная форма начинает вмещать в себя детали программности и драматургии оперы. Программность – инструментальное произведение, сопровождающееся поэтическим или прозаическим повествованием. С другой стороны форму обогащает песенный и танцевальный фольклор.

Фольклор – творчество, где главным автором выступает народ. Особенно это прослеживается в творчестве отечественных композиторов Глинки и Римского-Корсакова.

Строение сонатной формы как уже было упомянуто ранее, существует 3 эпизода сонатной формы, каждый из которых выполняют определенную функцию экспозиция, разработка и реприза:

1.Экспозиция, или другими словами, – демонстрация темы. Она включает в себя две партии: главную и побочную.

2.Разработка – часть сонатной формы,в которой происходит развитие обеих тем с помощью методов варьирования, дробления, модуляций, скачков между регистрами, изменений ритмических рисунков. Является самым неустойчивым эпизодом.

3.Реприза – повтор первой части (экспозиции), при этом все присутствующие темы звучат в единой тональности. Побочная тема не противоречит главной и заходит под ее «крыло». Помимо классического варианта, реприза может подразделяться на еще четыре принципа: Принцип сокращения подразумевает отсутствие главной и побочной партий.

Применение сонатных форм:

1. Свое применение сонатная форма находит чаще всего в сонатно-симфонических циклах, а именно – в симфониях, концертах, ансамблях из трио, квартетов, квинтетов и в самой сонате. Иными словами, это форма сонатного аллегро. Название исходит из принципа быстро темпа, в котором пишутся I части симфоний и сонат.

2. Также сонатную форму можно повстречать в одночастных произведениях, получивших особенную популярность в период романтизма (например, жанр баллады или фантазии).

Встречаются следующие виды:

1.Сонатное аллегро. Оно считается наиболее чистым типом. Форма в других жанрах иных циклов.

2.Рондо-соната – смешанная форма, включающая в себя элементы и сонаты, и рондо. Состоит из трех эпизодов, где крайние части написаны в рондовой структуре, а сама середина имеет разработку, взятую из сонатной формы.

3.Сонатина – вид сонатной формы, в которой разработки не бывает вообще. Форма с удвоенной экспозицией (оркестровая и сольная). Сонатная форма с эпизодом (вместо разработки).

Главная Искусство и развлечения Музыка Сонатная форма — это: определение, разделы, теория музыки, анализ, экспозиция и произведения.

Сонатная форма – это структура одной из частей, встречающаяся в инструментальной музыке. Она является самым развитым гомофонным и нециклическим построением.

На практике Примеры использования описываемой формы:

1. Свое применение сонатная форма находит чаще всего в сонатно-симфонических циклах, а именно – в симфониях, концертах, ансамблях из трио, квартетов, квинтетов и в самой сонате. Иными словами, это форма сонатного аллегро. Название исходит из принципа быстро темпа, в котором пишутся I части симфоний и сонат.

2. Также сонатную форму можно повстречать в одночастных произведениях, получивших особенную популярность в период романтизма (например, жанр баллады или фантазии). Разновидности Встречаются следующие виды: Сонатное аллегро. Оно считается наиболее чистым типом. Форма в других жанрах иных циклов. Рондо-соната – смешанная форма, включающая в себя элементы и сонаты, и рондо.

Состоит из трех эпизодов, где крайние части написаны в рондовой структуре, а сама середина имеет разработку, взятую из сонатной формы. Сонатина – вид сонатной формы, в которой разработки не бывает вообще. Форма с удвоенной экспозицией (оркестровая и сольная). Сонатная форма с эпизодом (вместо разработки).

Источник: nsportal.ru

Изменение (музыка)

В музыке изменение — формальная техника, где материал повторен в измененной форме. Изменения могут включить гармонию, мелодию, контрапункт, ритм, тембр, гармоническое сочетание или любую комбинацию их.

Форма изменения

Формы изменения включают измельченный бас, passacaglia, чакону, и тему и изменения. Оснуйте бас, passacaglia и чакона типично основаны на кратких мотивах остинато, обеспечивающих повторное гармоническое основание, и являются также типично непрерывными структурами развития. ‘Тема и изменение’ формы, однако, базируются определенно на мелодичном изменении, в котором фундаментальная музыкальная идея или тема, повторяется в измененной форме или сопровождается другим способом. ‘Тема и изменение’ структура обычно начинаются с темы (которому самостоятельно иногда предшествует введение), как правило между восемью и тридцатью двумя барами в длине; каждое изменение, особенно в музыке восемнадцатого века и ранее, будет иметь ту же самую длину и структуру как тема. Эта форма, возможно, частично произошла из практической изобретательности музыкантов;» Танцы суда были долги; мелодии, которые сопровождали их, были коротки. Их повторение стало невыносимо утомительным, и неизбежно принудило игрока баловаться импровизированным изменением и украшением»; однако, формат танца потребовал, чтобы эти изменения поддержали ту же самую продолжительность и форму мелодии.

Формы изменения могут быть написаны как ‘автономные’ части для сольных инструментов или ансамблей, или могут составить движение большей части. Большая часть джазовой музыки структурирована на основном образце темы и изменений.

История изменений

Хотя первый изолированный пример появился в 14-м веке, работы в теме-и-изменении формируются, сначала появляются в начале шестнадцатого века. Возможно самый ранний изданный пример — diferencias для vihuela Луисом де Нарваесом (1538). Любимая форма изменений в ренессансной музыке была подразделениями, типом, в котором основной ритмичный удар последовательно разделен на меньшие и меньшие ценности. Основной принцип начала с простых изменений и хождения дальше к более тщательно продуманным всегда присутствовал в истории формы изменения, так как это обеспечивает способ дать полную форму набору изменения, вместо того, чтобы позволить ему просто сформировать произвольную последовательность.

В Классическую эру Вольфганг Амадей Моцарт написал большое число изменений, таких как первое движение его Сонаты Фортепьяно в A, K. 331, или финал его Квинтета Кларнета. Йозеф Гайдн специализировался на наборах двойных изменений, в которых две связанных темы, обычно незначительные и главные, представлены и затем различны по чередованию; выдающиеся примеры — медленное движение его Симфонии № 103, Drumroll и Изменения в фа миноре для фортепьяно, H XVII:6.

Людвиг ван Бетховен написал много наборов изменения в своей карьере. Некоторые были независимыми наборами, например Изменения Дьябелли, Op. 120, и Изменения Eroica в ми мажоре, Op. 35. Другие формируют единственные движения или части движений в больших работах, таких как первое движение Сонаты Фортепьяно № 12, Op. 26, или изменения в заключительном движении Третьей Симфонии (Eroica).

Наборы изменения также происходят в нескольких из его последних работ, таких как медленное движение его Струнного квартета № 12, Op. 127, вторая попытка его заключительной Сонаты Фортепьяно № 32, Op. 111, и медленное движение Девятой Симфонии.

Франц Шуберт написал пять наборов изменения, используя его собственный lieder в качестве тем. Среди них медленное движение его Смерти струнного квартета и Девы Д. 810, интенсивный набор изменений на его мрачном лгал (D. 531) того же самого названия. Квинтет Фортепьяно Шуберта в (Траут, D. 667), аналогично включает изменения на его песне Траут Д. 550. Вторая попытка Fantasie в до мажоре включает ряд изменений на Der Wanderer; действительно работа в целом берет свое популярное имя от лгавшего.

Наборы изменения были также составлены известными композиторами двадцатого века, включая Сергея Рахманинова (Рапсодия на Теме Паганини для фортепьяно и оркестра и его изменений для сольного фортепьяно на темах Шопеном и Корелли), Чарльз Айвс (Изменения на Америке, 1891), Ernő Dohnányi (Изменения на Детской Мелодии для фортепьяно и оркестра, Op. 25, 1914), Арнольд Шенберг (Изменения для Оркестра, Op.

31, и Тема и Изменения, Опп. 43a и 43b), Игорь Стравинский (Пульчинелла: XV Gavotta подставляют должный variazioni, 1920; Октет: II доводов «против» Темы variazioni, 1922; Эбеновый Концерт: III, 1945; и Изменения: Олдос Хаксли в память, 1963–64), Антон Веберн (Изменения, Op. 27 для фортепьяно, и Изменений, Op.

30 для оркестра), Албан Берг (закон 1, Сцена 4 и начало сцены закона 3 1 из Wozzeck), Джордж Гершвин (Изменения на «я Получил Ритм» для фортепьяно и оркестра, 1934), Пауль Хиндемит (Симфоническая Метаморфоза Тем Карлом Марией фон Вебером, 1943), Оливье Мессиан (Thème и изменения для скрипки и фортепьяно, 1932), Бенджамин Бриттен (включая Изменения на Теме Фрэнка Бриджа, 1937, и Справочник Молодого Человека по Оркестру (Изменения и Фуга на Теме Перселлом), 1946), Райнхольд Глиере (Концерт арфы в Ми-бемоле: II, 1938), Уильям Уолтон (вторая попытка Сонаты для Скрипки и Фортепьяно, 1947–49, и Изменений на Теме Хиндемитом, 1963), Леонард Бернстайн (часть 1 его Симфонии № 2: Возрастом Беспокойства, 1949, является Вводная часть и 14 изменений), Луиджи Ноно (Вариацьони canoniche sulla serie dell’op. 41 di A. Шенберг, 1950), Фредерик Рзьюский, Тридцать шесть Изменений на «Объединенных Людях никогда не будут Побеждаться!» (1975), Франс Джеисен, Делавэр grote variatie для органа (1975), Кристобаль Альффтер, Variaciones sobre la resonancia de un grito, для 11 инструментов, ленты, и живой электроники (1976–77), Miklós Rózsa, Темы, Изменений и Финала (1933), Джон Кейдж, Изменения I–VIII (1958–67), Гимны и Изменения, для двенадцати усиленных голосов (1979), Бен Джонстон, № 4 Струнного квартета «Подъем» (Изменения на «Удивительном Изяществе», 1973), Джон Макгуайр, Сорок восемь Изменений, для двух фортепьяно (1976–80), Эндрю Ллойда Уэббера, Изменений для виолончели и рок-группы (1977), Стив Рейч (Изменения для Ветров, Последовательностей и Клавишных инструментов, 1979), и Джон Уильямс, Изменения на «С днем рождения» для оркестра (1995). Необычный вариант был выбран в 1952 с Изменениями на елизаветинской Теме, ряд шести изменений на Раунде Селленджера для струнного оркестра, в котором каждое изменение было написано различным композитором, Ленноксом Беркли, Бенджамином Бриттеном, Артуром Олдхэмом, Хамфри Сирлом, Майклом Типпеттом и Уильямом Уолтоном.

Значительное подмножество вышеупомянутого состоит из изменений на теме другим композитором.

Импровизированные изменения

Квалифицированные музыканты могут часто импровизировать изменения на теме. Это было банально в барочную эру, когда da ария главаря банды, особенно когда в медленном темпе, потребовала, чтобы певец был в состоянии импровизировать изменение во время возвращения главного материала.

Музыканты Классической эры также могли импровизировать изменения; оба Моцарта (см. композиционный метод Моцарта) и Бетховен произвели сильные впечатления на их зрителей, когда они импровизировали. Современные слушатели могут получить смысл того, что эти импровизированные изменения, на которые походят, слушая изданные работы, которые очевидно являются письменной транскрипцией импровизированных действий, в особенности Фантазия Бетховена в соль миноре, Op. 77, и Изменения Моцарта на Арии Глюком, K. 455.

Импровизация тщательно продуманных изменений на популярной теме — один из основных жанров джаза.

Импровизация посредством непосредственных изменений, украшений, приукрашиваний и/или изменений к мелодии — основание большей части африканской музыки района Сахары (традиционный и популярность) простирающийся от мелодии и гармонии, чтобы сформироваться и ритмичные приукрашивания.

См. также

- Семья мелодии

- Матрица (музыка)

- Развитие изменения

- Музыкальное развитие

- Strophic формируют

- Инверсия

- Дань композитора (классическая музыка)

- Традиционная африканская гармония района Сахары

Примечания

- Braunbehrens, Volkmar. 1990. Моцарт в Вене. Нью-Йорк: Гроув Вейденфельд. ISBN 0-8021-1009-6.

- Копленд, Аарон. 2002. Что Прислушаться в Музыке. Исправленное издание санкционированной перепечатки выпуска в твердом переплете издано McGraw-Hill Book Company. Нью-Йорк: Классик Печати. ISBN 0-451-52867-0.

- Одеир, Андре. 2006. Джазовый Читатель Андре Одеира, отредактированный Жан-Луи Потро. Анн-Арбор: University of Michigan Press. ISBN 978-0-472-09883-5.

- Irmer, Отто фон. 1986. Предисловие к Бетховену: Klavierstücke. Мюнхен:G. Henle.

- Raymar, Aubyn. 1931. Предисловие к Моцарту: Разные Части для Pianforte, отредактированного Йорком Боуэн. Лондон: Связанная Комиссия по Королевским Школам Музыки.

- Сисмен, Элейн. 2001. «Изменения». Новый Словарь Рощи Музыки и Музыкантов, второго выпуска, отредактированного Стэнли Сейди и Джоном Тирреллом. Лондон: Издатели Макмиллана.

- Белый, Джон Дэвид. 1976. Анализ музыки. Энглвудские утесы, Нью-Джерси: Prentice-зал. ISBN 0 13 033233 X.

Дополнительные материалы для чтения

- Ehrhardt, Дамиан. 1998. Изменение La chez Роберт Шуман. Forme и évolution (Diss. Сорбонна 1997). Лилль: Presses Universitaires du Septentrion.

- Нельсон, Роберт У. 1948. Метод Изменения; Исследование Инструментального Изменения от Антонио де Кабесона Максу Регеру. Публикации Калифорнийского университета в Музыке 3. Беркли: University of California Press.

Внешние ссылки

- Страницы классической музыки: изменение

- Изменения на Greensleeves

Источник: ru.knowledgr.com

Музыкальные формы

Понятие «музыкальная форма» имеет несколько значений:

- Музыкальная форма вообще. В этом случае форма понимается широко, как категория, присутствующая в искусстве (в том числе и в музыке) всегда и вечно;

- Средство воплощения содержания, которое реализуется путем объединения различных элементов музыки- мелодических мотивов, лада, гармонии, фактуры и др.;

- Исторически сложившийся тип композиции. Например, канон, рондо, фуга, сюита и т.д. В этом случае понятие формы сближается с понятием музыкального жанра;

- Индивидуальная организация единичного произведения- неповторимый, не похожий на другой, единичный организм в музыке. (например, «Лунная соната» Бетховена)

Классический период.

Основной тип классического периода представляет квадратный период (4т.+4т.) из двух предложений. Для классического периода характерно точное или видоизмененное повторение материала первого предложения (сходны обычно начала предложений, каденции (окончания), как правило, отличаются). Период, в котором начала предложений сходны, называется периодом повторного строения.

Фраза= 2 такта

Предложение= фраза+фраза= 4 такта

Период= предложение+ предложение= 8 тактов

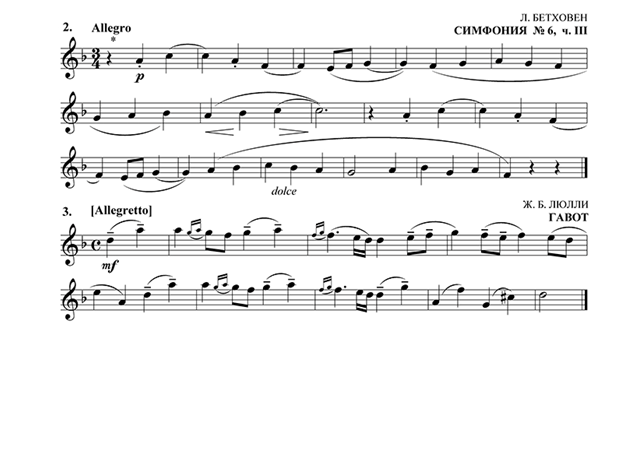

Примеры периодов повторного строения:

Простая двухчастная форма (АВ)

Простой двухчастной формой называется форма, состоящая из двух частей, первая (А) из который излагает тему (чаще всего в форме периода), а вторая (В) развивает ее и затем завершает в основной тональности. Такая форма часто встречается в вокальных жанрах, в различных танцах (мазурке, вальсе и др.), в пьесах-миниатюрах и т.д..

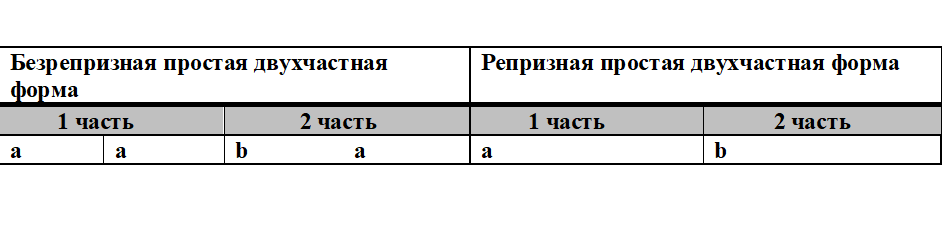

Простая двухчастная форма делится на два основных вида: репризная и безрепризная. (реприза- это повторение начальной темы или ее части в конце произведения)

Безрепризная простая двухчастная форма состоит из двух разных частей и не имеет репризного замыкания, то есть в ней нет повторения материала первой части.

Репризная простая двухчастная форма также состоит из двух разных частей, но в заключительном построении формы возвращается одно из предложений первой части, чаще первое- возникает реприза.

Одним из ярких примеров двухчастной формы является песня «Пусть всегда будет солнце»:

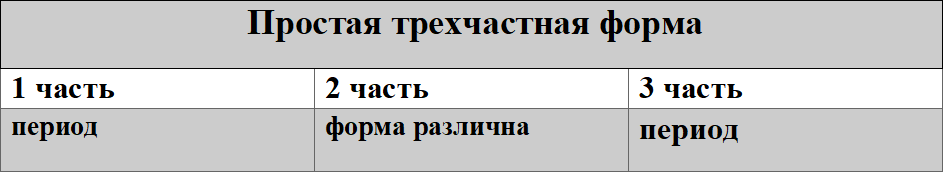

Простая трехчастная форма (АВА).

Простой трехчастной формой называется форма, состоящая из трех частей, каждая из которых обычно не сложнее периода. Сфера применения такой формы в музыке довольно широка. Её можно встретить в вокальной и инструментальной музыке, в самостоятельных произведениях (например, в инструментальной миниатюре- мазурках, вальсах, польках, прелюдиях, этюдах, ноктюрнах и др.)

Каждая из частей простой трехчастной формы выполняет определенную функцию: в первой части излагается тема, во второй (середина)- происходит развитие темы первой части или (реже) вводится новая тема, в третьей части (реприза)- возвращается основная тональность и почти всегда основная тема.

В качестве примера можно привести Мазурку op.7 №1 Шопена, для которой характерно повторение первой части, а потом второй и третьей вместе:

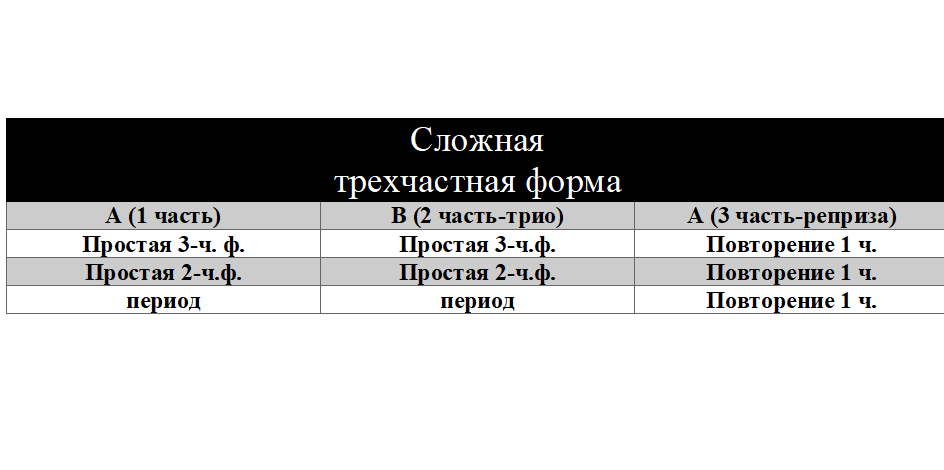

Сложная трехчастная форма (АBА)

Сложная трехчастная форма— это форма, состоящая из трех частей, изложенных в простой форме, крайние из которых построены на одной теме и контрастируют со средней частью.

Сложная трехчастная форма- самая распространенная из сложных песенных форм. В инструментальной музыке эта форма встречается в маршах, прелюдиях, ноктюрнах, экспромтах и др., в танцах-мазурках, вальсах, полонезах. В сонатно-симфоническом цикле в сложной трехчастной форме сочиняются менуэты, скерцо, а иногда и медленные части.

Вступление и кода (завершение) встречаются в сложной трехчастной форме довольно часто. Они более типичны для самостоятельных пьес и редки для частей сонатно-симфонического цикла, написанных в сложной трехчастной форме. Вступление тематически может быть самостоятельно или связано с одной тем формы. Кода обычно строится на темах первой части или трио. Иногда в ней используется материал и той и другой части (чаще всего это первая часть).

Пример сложной трехчастной формы- Вальс op.69 №2 Шопена:

Сложная двухчастная форма (АВ)

Сложной двухчастной называется форма, состоящая из двух контрастных частей, каждая из которых построена на самостоятельной теме и имеет песенную структуру.

Встречается она довольно редко, преимущественно в вокальной музыке- в романсах и оперных номерах: ариях, дуэтах, ариозо. Изредка форма встречается в инструментальной музыке.

Например, Ноктюрн op.32 №1 Шопена:

Характерные черты формы:

- Тематический контраст частей

- Тональный и темповый контраст частей

- Форма частей-простая

- Пропорции частей могут быть разными

- Тональности частей чаще одинаковы, но могут быть и разными, обычно одноименными или параллельными.

- Возможна смена размера!

Пример сложной двухчастной формы- Ариозо Лизы «Откуда эти слезы» из оперы «Пиковая дама» Чайковского:

Вариационная форма (А А1 А2 А3…)

Вариационная форма- это форма, складывающаяся из изложения темы и ее дальнейших видоизмененных повторений, называемых вариациями (вариация-(лат.variatio) изменение).

Вариации могут представлять самостоятельное произведение, но могут также являться частью более крупного сочинения, например, симфонии, сонаты, кантаты, оперы.

- По количеству варьируемых тем- однотемные, двойные, тройные (варьируются соответственно одна, две, три темы);

- По степени свободы варьирования темы- строгие (сохраняются структура темы, тональность, гармонический план) и свободные (возможны любые трансформации темы) ;

- По методу варьирования- полифонические, фигурационные, фактурные, жанровые,тембровые.

В качестве примера вариационной формы можно послушать «Болеро» Равеля:

Форма рондо.

Рондо ( в переводе с французского означает «круг») называется форма, в которой неоднократные проведения главной темы (рефрена) чередуются с несколькими побочными темами (эпизодами).

Одна из самых популярных форм рондо- это форма большого рондо (чередования главной и двух (реже трех) побочных тем, связанных ходами).

Форма рондо: А В А С А.

Рондо может быть регулярным (главная тема возвращается после побочных тем последовательно) и нерегулярным (свободное чередование, возможен пропуск главной или одной из побочных тем).

- Темы обычно песенно-танцевального характера;

- Количество частей в большинстве случаев равно пяти (реже семи);

- Темы связаны ходами;

- Для формы характерны связанность, непрерывность развития, постепенное увеличение размеров эпизодов;

- Форма может завершаться кодой.

Форма рефрена может быть простой двухчастной, реже рефрен предстает в форме периода. При повторении рефрен может сокращаться, варьироваться (часто фактурно), разрабатываться.

Эпизоды строятся на самостоятельной теме, излагаются в новой тональности и контрастны по отношению к рефрену.

Связки (ходы)служат для создания непрерывности развития, текучести формы, а также естественным тональным переходам от темы к теме.

Примером формы рондо является рондо «Ярость по поводу потерянного гроша» Бетховена:

Источник: xn--d1abeilrfr3a3f.xn--80asehdb