Сегодня новогодняя ёлка является обязательным атрибутом для празднования Нового года и Рождества во многих странах мира, в том числе и в России.

Фото Simon Berger (Unsplash)

Существует предание о том, что начало традиции украшать елку в канун Рождества положил немецкий реформатор Мартин Лютер в XVI веке. Зеленая пахучая лесная красавица ель издревле считалась деревом мира у древних германцев. Они верили, что в ее ветвях обитает добрый «дух лесов» — защитник справедливости и всего живого.

Но первое письменное упоминание о ели как новогоднем дереве встречается в хронике французской провинции Эльзас за 1600 год.

Как появилась Новогодняя ёлка в России?

В конце 1669 года Петр I впервые издал указ о наружном украшении зданий ветвями хвои. Правда эта традиция не имела ничего общего с традицией вносить рождественскую елку в дом. К тому же, в России этот указ исполняли только владельцы кабаков. На протяжении XVIII века они обозначали вход в свои питейные заведения еловыми ветвями, отчего в то время горемычного пьяницу прозывали «ёлкиным». Отношение к ели, как к новогоднему украшению стало меняться только через полтора столетия.

История появления Новогодней Елки в России! Как появился символ Рождества и Нового года?!

В некоторых российских домах ёлка стала появляться только в начале XIX века. Эту традицию привезли немцы. Так, в домах петербургских немцев стала появляться рождественская ель, а позже традицию переняли в императорской семье.

24 декабря 1817 года, княгиня Александра Федоровна распорядилась, чтобы в личных покоях императорской семьи была установлена ёлка. На Рождество 1828 года Александра Фёдоровна, к тому времени уже императрица, организовала первый праздник «детской ёлки» в собственном дворце для пяти своих детей и племянниц — дочерей великого князя Михаила Павловича. До 1840 года эта традиция выполнялась только в императорской семье и в домах этнических немцев. В русских домах не ставили ёлки, но после того, как в обществе начали массового говорить о немецкой традиции и красивых украшенных елках, с золоченными орехами на ветвях и подарками под ветвями, к этому новшеству разыгрался нешуточный интерес!

В середине XIX века ёлки стали массово продавать в Петербурге у Гостиного двора. Те крестьяне которые поняли какой спрос появляется в новогодний период, смогли получить неплохую подработку. Особенно хорошо зарабатывали на этом сезонном промысле финские крестьяне.

В последствии, горожане стали соревноваться между собой, у кого будет ёлка побольше и погуще. Некоторые такие хвойные красавицы стоили очень дорого. Самые дорогие ёлки украшались настоящими драгоценностями и богатыми тканями. К новой забаве зажиточные дворяне подошли со всем русским размахом!

Источник: dzen.ru

Приключения рождественской ёлки в России XIX века

Откуда пришел НОВЫЙ ГОД?! Страшная правда!

24 декабря 1817 года в Московском Кремле, где царская семья проводила зиму, впервые появилось рождественское дерево. С этого момента ёлка постепенно перестала быть символом питейных заведений (в конце XVIII – начале XIX века елки сажали у входа в кабаки) и превратилась в главную радость для детей и родителей. Весь XIX век рождественская ёлка набирала популярность в Российский империи. Но какова была ее судьба?

К 1840-м годам ёлка с подарками – это награда мальчикам и девочкам от взрослых за хорошее поведение. К тому, чтобы она появилась дома, взрослые готовились весь декабрь (напомним, Рождество Христово тогда праздновалось до Нового года, а именно 25 декабря). Этот процесс так увлек, что к концу сороковых годов XIX века говорили о помешательстве на ёлках: «Везде в Петербурге горят, блестят, светятся и мерцают ёлки в рождественские вечера.

Без ёлки теперь и существовать нельзя. Что и за праздник, коли не было ёлки?». Ранее же ёлка считалась «немецким развлечением», о котором писали как об иностранном обычае, который начинает приживаться в России: «Мы переняли у добрых немцев детский праздник в канун празднования Рождества Христова… Дерево, освещенное фонариками, увешанное конфектами, фонариками, плодами, игрушками, книгами, составляет отраду детей…».

Устроить для своих детей ёлку было очень дорого. В Петербурге за рождественское дерево, украшенное конфетами и игрушками, просили от 20 до 200 рублей. (Для сравнения скажем, что в 1913 году минимальная зарплата рабочего была 20 рублей в месяц, Преподаватель Закона Божия в Шуйской женской гимназии получал 102 рубля, фельдшер – не менее 37, а депутат Госдумы – 350 рублей в месяц). Вероятно, из-за этого несколько десятилетий ёлка была столичным (Москва и Петербург) развлечением, постепенно ее стали украшать помещики и жители других российских городов.

Для детей ёлка становилась главным событием года. Накануне днем их запирали в детской, и взрослые вместе с подростками тайно украшали ёлку. От нетерпения чувства малышей обострялись, и они замечали запах смолы или шелест подарков и украшений, проносимых в комнату. К вечеру напряжение достигало высшей точки, и детей вводили в комнату, где сияло рождественское дерево.

От радости мальчики и девочки прыгали вокруг, скакали на одной ноге, а некоторые на мгновение лишались чувств. Чтобы вознаградить их за долгое ожидание, им в середине XIX века разрешали в конце праздника разрушить ёлку: «Дети… разобрали всю елку вмиг, до последней конфетки, и успели уже переломать половину игрушек, прежде чем узнали, кому какая назначена».

Постепенно формируется своеобразный «канон» празднования Рождества Христова под ёлкой. Дети обязательно должны быть милы и радостны, читать стихи и получать подарки, родители – светиться от счастья и произносить назидательные речи.

Стали издаваться книжки, где уже были собраны типовые рождественские стихи и сценарии праздника, в результате чего праздник на время утратил свою непосредственность. Во многих журналах появляются пародии: «Отец вводит детей к ёлке. «Ну вот вам и ёлка! Вы теперь должны как следует веселиться, чтобы не зря были потрачены мною деньги на ёлку. А если не будете искренне веселиться – всех выдеру! Так и знайте!»».

Не напоминает ли все это нынешние новогодние распродажи, когда реклама говорит о том, что в Новый год для счастья вам не хватает именно этого товара (мандаринов, подарков, игрушек или даже поездки к морю…). В XIX веке рождественские праздники тоже использовали для рекламы конфет, игрушек и украшений на ёлку.

Кстати, о самом дереве. В сороковые годы XIX века ёлочки были небольшие. Как правило, их ставили на стол. Но постепенно возникла мода на большие деревья – их устанавливали на специальную крестовину и привязывали к потолку.

В 1852 году в Петербурге в Екатерингофском вокзале устроили первую публичный рождественский праздник для детворы, и с тех пор появилась традиция организовывать ёлки для детей. Кроме того, в XIX веке были распространены благотворительные ёлки. На деньги, собранные по подписке, покупались подарки для детей бедняков.

Кстати о том, что дети получали на Рождество. Как и в наши дни, подарки на Новый год были разными – в зависимости от обеспеченности родителей.

Федор Михайлович Достоевский в 1848 году в фельетоне «Ёлка и свадьба» дал подробное описание одного рождественского праздника, на котором его поразил контраст между бедными и богатыми ребятишками: «Я не мог не подивиться мудрости хозяев при раздаче детских подарков. Девочка, уже имевшая триста тысяч рублей приданого, получила богатейшую куклу.

Потом следовали подарки понижаясь, смотря по понижению рангов родителей всех этих счастливых детей. Наконец, последний ребенок, мальчик лет десяти, худенький, маленький, весноватенький, рыженький, получил только одну книжку повестей, толковавших о величии природы, о слезах умиления и прочее, без картинок и даже без виньетки.

Он был сын гувернантки хозяйских детей, одной бедной вдовы, мальчик крайне забитый и запуганный. Одет он был в курточку из убогой нанки. Получив свою книжку, он долгое время ходил около других игрушек; ему ужасно хотелось поиграть с другими детьми, но он не смел; видно было, что он уже чувствовал и понимал свое положение. Я очень люблю наблюдать за детьми.

Чрезвычайно любопытно в них первое, самостоятельное проявление в жизни. Я заметил, что рыженький мальчик до того соблазнился богатыми игрушкам других детей, особенно театром, в котором ему непременно хотелось взять на себя какую-то роль, что решился поподличать.

Он улыбался и заигрывал с другими детьми, он отдал свое яблоко одному одутловатому мальчишке, у которого навязан был полный платок гостинцев, и даже решился повозить одного на себе, чтоб только не отогнали его от театра. Но чрез минуту какой-то озорник препорядочно поколотил его. Ребенок не посмел заплакать. Тут явилась гувернантка, его маменька, и велела ему не мешать играть другим детям».

Со временем возникла традиция оставлять ёлку на протяжении святок – от Рождества Христова до Крещения Господня. Поскольку нужно было обезопасить игрушки и свечи от маленьких детей, их вешали наверх, а на нижних ветках располагались безопасные игрушки из бумаги и других небьющихся материалов, с которыми малыши могли играть. Дети стали водить хороводы вокруг ёлки с разными песнями. Так в 1903 году появились знаменитые стихи «В лесу родилась ёлочка». Мелодия к ним написана в 1905 году.

Источник: www.otrada-nam.ru

«Одежда» для русской елки

Мода украшать рождественские елки зародилась в России в середине XIX столетия. В это время небольшие объединения мастеров-кустарей начинают делать гирлянды, игрушки из картона, блестящий «дождик» и мишуру. Вместе с традиционными конфетами, орехами и яблоками они стали постоянным атрибутом елок.

Стеклянные игрушки десятилетиями оставались предметом роскоши, а первыми елочными украшениями из стекла и вовсе стали бусы. Ремесленники продавали их на ярмарках. Бусы, как правило, делали всей семьей: отец выдувал заготовки на небольшой горелке, мать раскрашивала их, а дети нанизывали на конский волос.

Сначала никто и подумать не мог, что женская бижутерия станет украшением для елки. Недорогие, но яркие и красивые бусы охотно покупали крестьянские девушки, пока однажды кто-то в шутку не повесил их на праздничное дерево. Так по чистой случайности стеклянные бусы превратились в «наряд» для елки. Считается, что первое массовое производство этого украшения было налажено в подмосковном городе Клин – там действовала мастерская, которой в дальнейшем суждено будет стать одной из крупнейших в стране фабрик по изготовлению елочных игрушек.

Круговская волость Клинского уезда славилась развитым стеклодувным промыслом благодаря богатым залежам кварцевого песка. В 1848 году князь Александр Сергеевич Меншиков получил Высочайшее разрешение на строительство здесь стекольного завода близ собственного имения. Первыми изделиями, разумеется, были отнюдь не елочные игрушки.

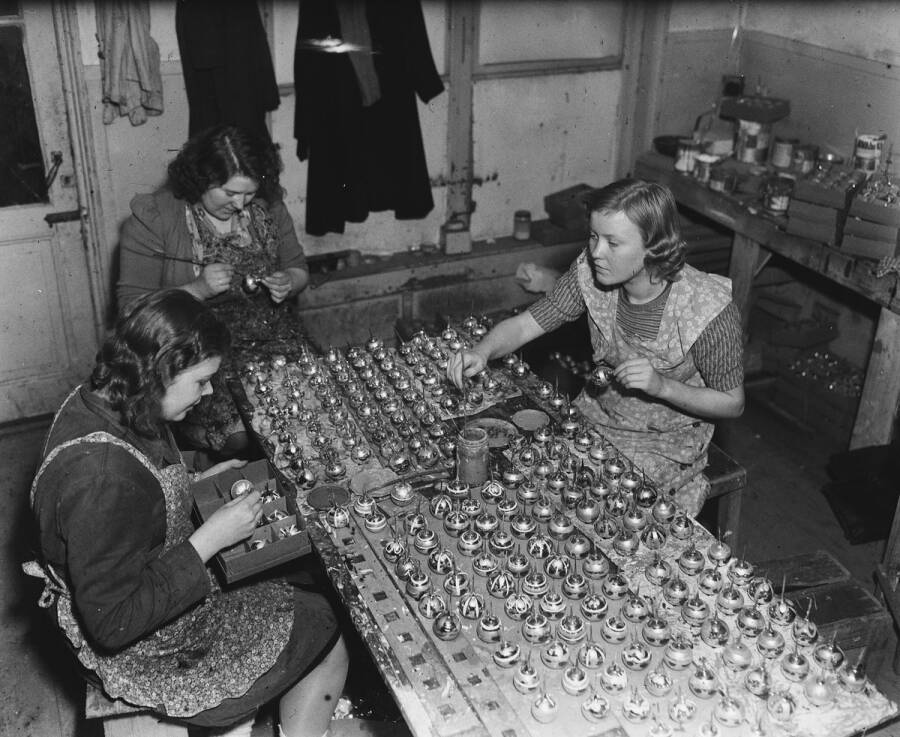

На заводе производили оборудование для аптек, лампы, бутылки, посуду. Последнюю, кстати, делали не только из стекла, но и из хрусталя. «Меншиковские» сервизы прославились на всю Российскую империю. Крестьяне, трудившиеся на заводе Александра Сергеевича, быстро овладевали необходимыми навыками и открывали собственные маленькие мастерские по изготовлению «камушных изделий» – бус, пуговиц и сережек. По разным версиям, первые елочные игрушки и бусы в этих мастерских стали изготавливать в 1880-х годах или в годы Первой мировой войны, когда пленные немцы показали местным, как выдувать шарики для рождественского дерева. Впрочем, покупка расписной игрушки из стекла для большинства жителей Российской империи оставалась дорогим удовольствием – примерно таким же, как приобретение автомобиля для современного человека.

Триумфальное возвращение игрушек

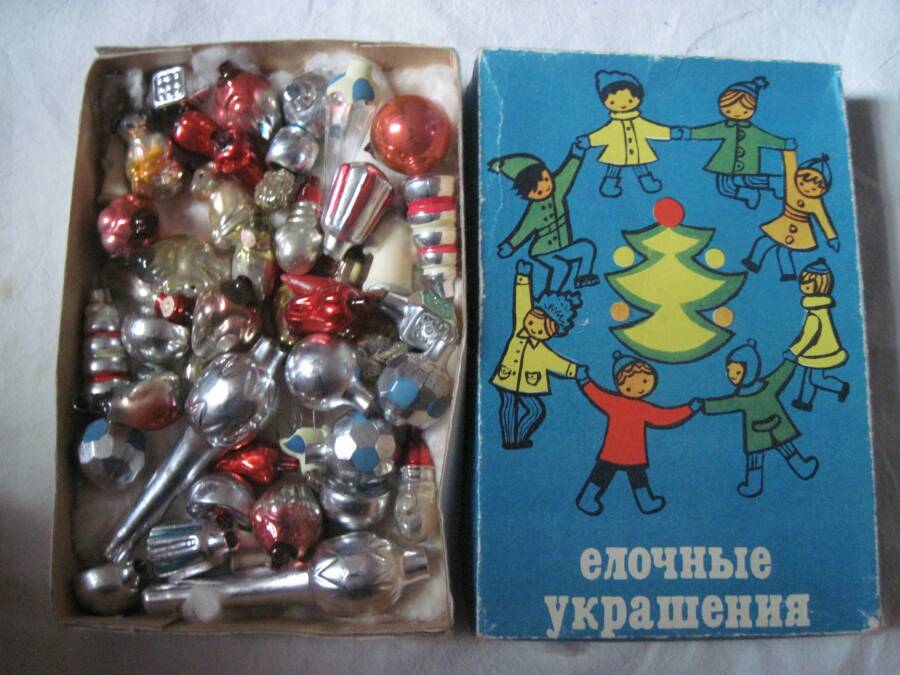

После Октябрьской революции елки как «буржуазный пережиток» на время исчезли. Вновь вспомнили о них лишь во второй половине 1930-х годов. Только вот наряжать новогоднюю елку было нечем – артели и стекольные заводы за ненадобностью забросили производство. В первый Новый год на елку вешали бумажные снежинки, орехи и конфеты, а также обычные детские игрушки – резиновые или плюшевые.

Отрасль необходимо было срочно возрождать, причем теперь крестьянские артели уже не справлялись с огромным спросом. Решено было открывать фабрики елочных игрушек: в Москве, Ленинграде, Горьком и Клину. На уже существующих предприятиях появились подсобные цеха, где игрушки делали из отходов производства – картона, ваты, проволоки. «Москабель» стал поставщиком всевозможных проволочных украшений: изящных стрекоз, корабликов и снежинок. Игрушки неизбежно отражали дух времени: на первой «Кремлевской елке» в Доме Союзов красовались шары с портретами членов Политбюро.

Знаковым для истории создания новогодних украшений стал 1946-й год. В Клину заработала фабрика «Елочка» – прямой «потомок» дореволюционных артелей. Производство стеклянных игрушек, наконец, было поставлено на поток.

Ассортимент украшений расширялся из года в год: талантливые стеклодувы делали фигурки советских спортсменов, октябрят и пионеров, представителей советских республик в национальных костюмах, африканских и китайских детей как символа дружбы народов. Другой популярной тематикой игрушек становятся советский быт и транспорт: на елках миниатюрные самовары, блюдца и чайники соседствуют с поездами, дирижаблями, броневиками и самолетами.

Налажено массовое производство верхушек для елки – красных звезд и остроконечных «макушечек» как в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!». В годы «оттепели» популярными становятся наборы стеклянных фруктов и овощей. Такие игрушки – огурцы, баклажаны и, конечно, «царица полей» кукуруза – наверняка сохранились почти в каждой семье. Фабричное производство окончательно вытеснило кустарей. Впрочем, через пару десятилетий они вернутся, но под другим именем – авторы елочных игрушек ручной работы.

С 1960-х годов елочные игрушки захватила космическая тематика: ракеты, спутники, Белка и Стрелка, а также улыбающиеся покорители космоса в скафандрах с надписью «СССР». Тогда же появились и первые гирлянды, а также небьющиеся пластмассовые шарики. Каждый цех фабрики «Елочка» отведен под определенный этап работы над украшением.

Сначала стеклодувы вращают специальную трубку под названием «дрот», разогревая ее в пламени горелки до тех пор, пока стекло не размягчится. Затем будущей игрушке придают нужную форму и, уже остывшую, ее отправляют в другой цех – на роспись. Там художники создают рисунки, а также посыпают украшения искусственным снегом и разноцветными блестками.

Сегодня фабрика «Елочка» остается старейшим предприятием в России, производящим елочные игрушки. В фондах музея при фабрике находится около тринадцати тысяч экспонатов разных времен. Бусы, с которых и началась история создания стеклянных елочных игрушек, до сих пор являются «визитной карточкой» клинской фабрики. «Елочка» – единственное предприятие, не отказавшееся от их массового создания.

Источник: histrf.ru