Тему навеяло просмотром «Перл Харбора» — какие там красивые нарядные американские женщины в военное время! Но ведь и наши ничуть не хуже — вспомните хотя бы «В бой идут одни старики». Какие там летчицы, прекрасные даже в военной форме. А что касается нарядов в тылу, то в отношении моды сразу после Великой Отечественной войны, очень знаменательно такое явление, как трофейная мода. Окунемся в послевоенные времена, когда купить платье было совсем не простой задачей, а умение шить было насущной необходимостью, вспомним и про платья а-ля нижнее белье и про обилие меха.

Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона объясняет слово «трофеи» следующим образом:

«Трофеи (греч.). — Обычай уносить с поля битвы характерные объекты, свидетельствующие о храбрости и победах, и выставлять их, как публичные памятники, существует еще и в настоящее время у самых цивилизованных народов.»

Таким образом, мы не говорим, что собирание трофеев было характерно лишь для второй мировой войны. Но в послевоенное время после победы 1945 г. это явление было выдающимся — в силу того, что наш советский солдат, войдя в Европу победителем, стал свидетелем совсем невиданного образа жизни, о котором в Советском государстве даже не могли мечтать. Кроме военной техники, в огромных количествах вывозились из Европы антиквариат, предметы искусства, посуда, мебель, ну и, конечно же, одежда. Конечно, за мародерство даже судили военным судом, но в основном вещи скупали в немецких городах на черных рынках за табак и провиант и рейхсмарки, и брали то, что «незаметно плохо лежит» в брошенных магазинах. Солдаты и маршалы — не устояли перед красотой, и, конечно, возможностью помочь семье прокормиться, продав все это на Родине на рынках, толкучках, в комиссионках, обменяв на жизненно-важное.

Ведьмак 3 Дикая Охота ➤ Прохождение #29 ➤ Почему здесь нет военных трофеев?

Хотя советское руководство всячески препятствовало «контакту» с западными достижениями быта, моды, чтобы советский человек не пропитался «недостойными» модными веяниями, но шила в мешке не утаишь, и все солдаты и военнослужащие привозили домой истории и доказательства того, что буржуазная жизнь гораздо комфортнее советской. Советский Союз в полной мере ощутил на себе и влияние западной моды.

Известно, что еще и до великой победы наших солдат, Американский Красный Крест во время войны присылал ношеную одежду, эдакий вариант теперешнего секонд-хэнда. Все это получали медучреждения, заводы — и отсюда в массы шагали новые фасоны и неведомые ткани.

В силу того, что наши женщины не меньше мужчин настрадались и что они пережили за годы войны, лишений, мучений, наравне с желаниями сыто поесть и иметь возможность «помыться с мылом», им хотелось забыть военные будни, вылезти из телогреек, кирзовых сапог, штанов — им хотелось. красоты! И наши бабушки и мамы со всем пылом предались трофейной моде. Стильные платья, пальто, множество мехов, духи, шляпки, туфельки.

Ведьмак 3 военные трофеи [PS4]

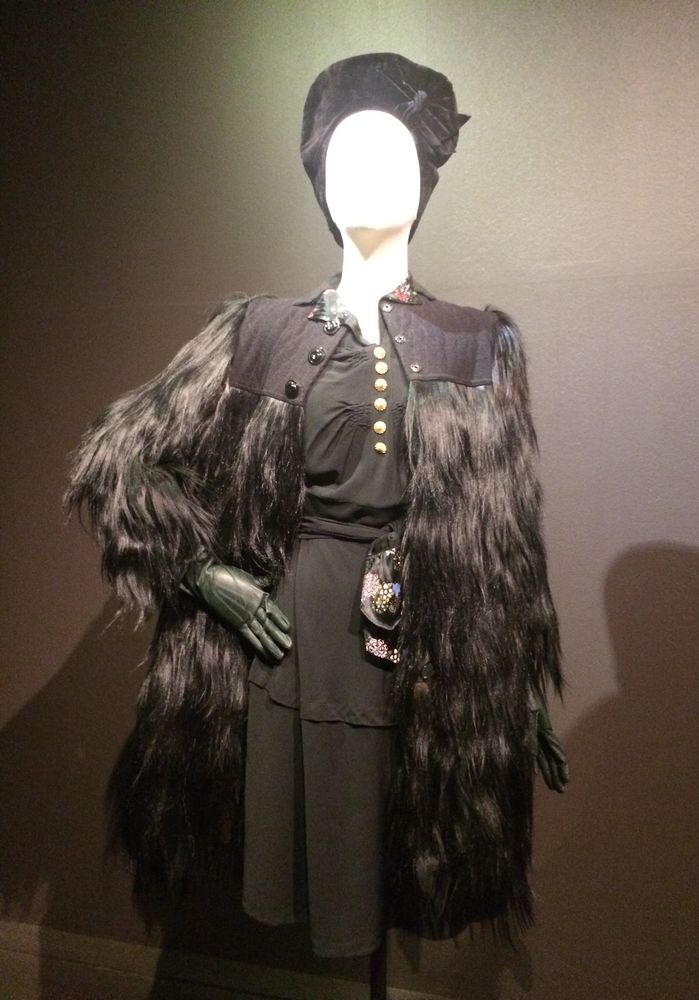

Вот так были представлены трофейные наряды на выставке Александра Васильева «100 лет моды в России»:

Платье из трофейного пан-бархата:

Шуба из меха обезьяны (!):

Подарки советских воинов своим женщинам:

Глаза разбегаются 🙂 А наши женщины всегда были искусными созидательницами «шляпок из ничего» в силу своей трудной жизни.

Отсюда и милые казусы с гордым ношением нижнего белья — расшитых кружевами пеньюаров, атласно-кружевных шелковых комбинаций — в качестве шикарных платьев на выход даже в Большой театр! И тогда же были истории про шубки «из котиков» (почти истории про шанхайских барсов и мексиканских тушканов), которые быстро истирались, вылезали, но носились до конца или перешивались в вещи для детишек.

Возвращаясь в современность — посмотрите, как Модный дом Louis Vuitton на показе осень-зима 2013-2014 представил коктейльные платья в бельевом стиле, очень напоминающие атласно-кружевные комбинации — наверное, те самые, трофейные 🙂

А вот сборная солянка с подиумов 2016-2017:

Счастьем было умение шить и вязать, потому что достать ткани или даже спрясть нитки из овечьей шерсти — было легче, чем купить готовые вещи. Тогда много женщин посещали курсы кройки и шитья, и потом обшивали всю семью. Настоящим сокровищем были машинки Zinger. Так вот, эти наши женщины-«кутюрье» очень интересовались новинками мировой моды, и трофейные вещи, журналы, фотографии были как нельзя кстати.

Вот и у Маньки — (А)блигации, шикарнейшее платье, вполне себе из трофеев 🙂

Оцените принт и пышный рукав:

И еще важно, что Дом моды на Кузнецком Мосту открылся в 1944г — в военное время! — людям хотелось скорейшей победы, жить, рожать детей и красиво одеваться.

Конечно, свою роль сыграла идеология — показать всему миру красивую и модную советскую женщину — победительницу. Понятно, что в стране был жесточайший дефицит, женщинами вещи перекраивались, перешивались, но уже с учетом новых мировых тенденций. Такая вот непреодолимая тяга к прекрасному 🙂

Не замечали ли вы, что в жирные хлебосольные времена, напротив, наблюдается тенденция этакой «подиумной бедности» — обремканные джинсы, рваные края, заплатки, потертости. Ищется равновесие, не иначе 🙂

А возвращаясь к нашему рассказу . Дальше, с 1947 г., Париж вернул себе статус модной столицы, и уже начал торжественное шествие Диор со своими пышными платьями, точно из сказки — и он немало поспособствовал воплощению в жизнь смелых шедевров руками советских женщин даже в отдаленных от столицы уголках. К сожалению, потом начался период холодной войны, и партией был взят курс на создание образа советской женщины в своем стиле, исключая «тлетворное влияние Запада», но не тут-то было.

Предложенный Диором в 1947 г. стиль New Look был «официально разрешен» в нашей стране в 1956 — с приходом прекрасной Людмилы Гурченко в «Карнавальной ночи»:

На фото Любовь Орлова в открытом платье в стиле New Look Dior, с кучей украшений 🙂

Стиль New Look в современном варианте:

Наши бабушки и мамы пережили страшные лишения, но, несмотря ни на что, красота всегда побеждает и даже такое страшное военное время вдохновляло и способствовало рождению вечных шедевров моды.

Р.S. Чтобы незаслуженно не забыть и американских, и европейский модниц, необходимо сказать, что и они испытывали лишения, связанные с войной. Но и отважные американки, после того, как их страна вступила в войну после бомбежки Перл-Харбора, пережили и «макияж ног», когда рисовали стрелки и раскрашивали ноги в отсутствие колготок и чулок; и обувь по карточкам; и строжайшую экономию на одежных фабриках — никаких капюшонов/карманов/декора на одежде. А в Лондоне решили выпускать свою экономичную одежду, доступную для населения, ведь законодатель моды — Париж — был оккупирован. Настало время уж точно не для викторианского стиля с его пышностью, изобилием декора, богатством кружева:)

Большое и внимание!

Надеюсь, публикация помогла нам в учении ценить то, что имеем и никогда не сдаваться 🙂

С уважением, Саша, бренд для счастливых HAPPY

Источник: www.livemaster.ru

«Что с бою взято»: какие трофеи привозили домой бойцы красной армии из Германии

Когда закончилась Вторая мировая война многие советские солдаты и офицеры наконец смогли вернуться домой к мирной жизни. Пять лет непрерывной войны забрали немало наших соотечественников. Еще больше жизней и судеб было искалечено травмами физическими и душевными. Война – это всегда тяжелый труд, а потому после ее окончания солдатам полагались трофеи, которые должны были стать наградой и частичной компенсацией за их нечеловеческие усилия. Что же везли красноармейцы домой из Германии и как они получали эти вещи?

Откуда вообще брались трофеи у солдат и офицеров?

Трофеи раздавали после войны. |Фото: waralbum.ru.

То, что «с бою взято», не трофей, а мародёрство. Безусловно в РККА, как и в любой другой армии мира подобные прецеденты имели место, из песни слов не выкинешь. Однако они не носили столь массового характера, как пытаются некоторые изобразить и уж тем более мародерство никогда не было политикой командования: ни официальной, ни негласной.

Как раз-таки с этим ситуация была строго обратная: мародёров наказывали, вплоть до расстрела. Особенно остро за этим стали следить уже в 1945 году. После входа в Германию даже прошла серия отдельных приказов, которая требовала от командования армии на всех уровнях проследить за тем, чтобы солдаты и офицеры на местах вдруг не «почувствовали себя победителями» самым нелицеприятным способом.

Мародерство – это преступление. Получение трофеев – это система поощрения солдат и командиров за их опасную и напряженную работу на фронте. Трофеи распределялись между военнослужащими специальными органами в соответствии с действующими приказами по армии. В зависимости от положения и звания красноармеец мог рассчитывать на самые разные вещи.

При этом чаще всего была возможность выбора. Каждый мог попросить для себя из имеющегося ассортимента то, что ему больше нужно или хочется.

Смысл распределения трофеев был предельно прост: люди многие годы были оторваны от труда и мирной жизни, они рисковали, а их домохозяйства логичным образом теряли свой уровень благосостояния. Война разорила страну, а потому прежде, чем мирная жизнь будет налажена вновь, бойцов следует хоть как-то поддержать и поблагодарить.

Конечно же, красноармейцам платили зарплаты, премии и наградные. Ничего кощунственного в этом нет: увы, война – это такой же труд, скорбный и опасный, но все еще труд. В итоге, у доживших к концу войны накопились неплохие суммы, особенно когда стали выплачивать «недодатки» и задержки в 1945 году за предыдущие годы. Правда, тратить их в первые годы было сильно некуда. Но вернемся к нашим послевоенным трофеям.

1. Велосипеды и автомобили

Велосипедов было у немцев много. |Фото: birzha-kursk.ru.

Пожалуй, одна из самых полезных вещей, которую мог привести красноармеец домой. Конечно, рассчитывать на автомобиль солдат или сержант не мог. По большому счету не светила машина и большинству лейтенантов и капитанов. Автомобилей было не так много, а потому полагались они только высшему командованию или особо отличившийся на руководящих и командных постах. Сержанты могли еще рассчитывать на мопед или мотоцикл, однако только приличии особых заслуг перед Родиной.

При этом большинство простых солдат и сержантов могло получить велосипед! Благо, в Германии к 1945 году только в распоряжении вермахта их было около 3 млн штук. Почти половина – немецкого производства. Остальные были конфискованы немцами в 1939 году в покоренных странах Европы.

2. Часы

Можно было получить часы. |Фото: mensby.com.

Часы были редким, но крайне полезным и от того очень желанным трофеем. Безусловно, нередко их просто снимали с врагов. Однако, погореть на такой инициативе было страшнейшим залетом перед начальством и большинством товарищей. В качестве трофеев часы главным образом выдавались тем солдатам, сержантам и офицерам, что принимали участие в штурме Берлина.

3. Зажигалки

Еще раздавали зажигалки. |Фото: YouTube.

В армии традиционно курит огромное количество людей. В первую очередь, от нервов. Красная армия не была исключением. Курили солдаты, курили сержанты и офицеры всех уровней, вплоть до маршалов. А потому зажигалка, которая не тухнет на сильном ветру была одним из самых желанных трофеев.

А потому получить IMCO в свой вещмешок после войны хотели многие. Благо, после разгрома вермахта склады от них просто ломились. Интересно, что зажигалки IMCO оказались настолько удачными и популярными в СССР, что после войны даже наладили производство собственного аналога.

4. Швейные принадлежности

Раздавали швейные принадлежности. |Фото: nn.au.ru.

С одной стороны, не самый примечательный, но очень важный трофей, который многие охотно брали и везли домой. Раздавали солдатам не просто швейные наборы. Те, кто умел шить (а таких было на самом деле немало, многие красноармейцы после серьезных ранений отправлялись трудиться в тыл, в том числе в швейных фронтовых мастерских) могли получить швейную машинку!

Советское руководство охотно раздавало их бойцам, так как понимало, что после возвращения на родину «домашние мастерские» в разрушенных городах и деревнях смогут смягчить факт уничтожения легкой промышленности страны в первые послевоенные годы. В колхозах коммунистической страны и вовсе процветала «мелкая швейная коммерция». Фронтовики обшивали целые сельские районы. Власти знали об этом, но с пониманием закрывали глаза.

5. Бритвы

Можно было взять бритву. |Фото: livemaster.by.

У большинства мужчин на лице растут волосы. А потому хорошая бритва – всегда полезная в личном хозяйстве. Получить предмет личной гигиены с трофейных складов могли и советские военнослужащие, если своя старая бритва по каким-то причинам перестала устраивать.

6. Музыкальные инструменты и фототехника

Раздавали и дорогую технику. |Фото: smolbattle.ru.

Если военнослужащий умел играть на музыкальном инструменте или имел соответствующее образование, то он мог рассчитывать на получение инструмента. Правда большая часть сложных и дорогих музыкальных инструментов была реквизирована в пользу народного хозяйства для школ, училищ и университетов, а также сельских и городских клубов. Аналогичным образом дела обстояли с фототехникой. Особо отличившиеся бойцы или военкоры могли получить в подарок от Родины фотоаппарат.

7. Одежда

Трофеи были разные. ¦Фото: yablor.ru.

Верхняя и нижняя одежда, постельное белье, ткани, кожи и шкуры. Большая часть этого добра была реквизирована с немецких складов. Иронично, что раздавали в том числе форму вермахта, лишенную знаков отличия. Многие советские граждане остались после войны даже без домов, а потому сверток ткани, привезенный на Родину для семьи, был на вес золота.

После войны многие семьи, особенно в деревнях обшивали себя самостоятельно. Особая ценность тканей была в том, что весили они немного и привезти их домой можно было даже не на одну семью. Многие красноармейцы отправляли ткань по почте. Кстати, нередко вместе с ней в посылки клали купленные на заработанные за войну консервы, яичный порошок и сигареты.

Если хочется узнать еще больше интересного, то стоит обязательно почитать о том, что советские трофейные команды делали с вражеским вооружением.

Источник: novate.ru

Солдатские трофеи: что фронтовики везли из Германии в 1945-м

Во многих семьях, кто дождался в 1945 году возвращения своих мужчин с фронта, до сих пор хранятся «сувениры» Второй мировой войны. Немецкая бритва, серебряная ложка, губная гармошка, зажигалка… Солдаты Красной Армии их десятками и даже сотнями тысяч привозили из Германии. Так какие трофеи были популярны и ценились прежде всего у советских бойцов?

Откуда брались трофеи

Прежде чем переходить к списку вещей, стоит четко понимать, откуда солдаты брали их. Нет, это не был грабеж. Бывали, конечно, случаи мародерства, и расстрелы за них в РККА тоже были. Но основные доехавшие до СССР трофеи банально покупались на толкучках или выдавались солдатам и офицерам на специальных трофейных складах в качестве поощрений.

Советский солдат на немецких рынках считался лучшим покупателем — денег у дошедших до Берлина фронтовиков было достаточно, одно время им выдавалось двойное довольствие и в рублях и немецких марках, а также выплачивались задолженности за прошлые годы. Офицеры получали даже деньги для найма прислуги. Плюс пайки и табак – тоже ценная валюта того времени.

Крупногабаритные трофеи, такие как мебель, машины, музыкальные инструменты, ковры, картины вывозились централизованно эшелонами на специальные склады в центральные города СССР. Уже оттуда они распределялись по высшим армейским и партийным чинам. Но в руководстве страны понимали, что и солдаты, и младшие офицеры будут брать свои трофеи.

Для того, чтобы армия не обрастала барахлом, в декабре 1944 года командование разрешило раз в месяц высылать домой по посылке: солдатам – весом в 5 кг, офицерам – 10 кг, генералам – 16 кг. Ну и с собой, уезжая из Германии, бойцы старались захватить чемоданы и мешки. Но важный момент: к вывозу запрещались ношенные вещи – считалось, что если одежда не новая, значит он могла кому-то принадлежать.

Так что с собой брали солдаты из Германии в качестве трофеев?

Велосипеды Truppenfahrrad

Командующие немецкой армии были помешаны на мобильности. И поэтому даже велосипеды считали важнейшим средством передвижения. Ко второй мировой в Германии произвели больше миллиона двухколесных машин. Еще два миллиона байков были конфискованы в европейских странах у гражданского населения. Известный факт: даже в 1970-х во время футбольных матчей немецких и голландских команд фанаты в Нидерландах скандировали «Верните мой велосипед!».

Так что в 1945 году трофейные склады советских войск были доверху забиты немецкими велосипедами. И тогда командование стало их раздавать солдатам бесплатно в качестве поощрения. И поехали велики Truppenfahrrad и других немецких марок по сельским советским дорогам – во многих деревнях именно на них учились ездить послевоенное поколение пацанов и девчонок.

Велосипеды Truppenfahrrad были на вооружении немецкой армии Фото: EAST NEWS

Часы Selza

Над одном фото легендарной серии Евгения Халдея «Знамя Победы над рейхстагом» поработали цензоры: на снимке были заретушированы вторые часы на руке бойца Исмаилова. Но так в 1945-м по Берлину ходили многие советские солдаты – немецкие ручные хронометры считались хорошим трофеем. Ведь еще в начале войны часы имелись только у офицеров, и то хватало не всем – их собирали специальные трофейные команды после освобождения европейских городов.

Часами награждались, и именные хронометры в войну считались едва ли не ценнее медалей. Например, солдаты и офицеры, бравшие Берлин, были награждены часами марки Selza. Часы снимали с убитых противников. Часы скупались на немецких толкучках. И их дарили на память однополчанам.

Особую ценность хронометрам придавало и то, что для немецких армии и флота часы производились на швейцарских заводах.

Часы Selza. Фото: antikeuro.ru

Бензиновые зажигалки IMCO

Зажигалки – непременный атрибут солдатского вещмешка. Их делали вручную, но особо ценились те, что производились на австрийских заводах для Вермахта. У советских солдат были популярны зажигалки фирмы IMCO – от них можно было прикуривать на самом сильном ветру. Потом даже в СССР по их подобию наладили собственное производство.

А настоящие трофейные зажигалки были лучшим сувениром с фронта. Кстати, когда часов и зажигалок набиралось приличное количество, их складывали в котелки – так сохраннее. В войсках была популярна игра: «махнемся не глядя». Солдаты держали за спиной такие котелки и менялись ими, не зная заранее что им достанется.

Пистолеты «Вальтер»

Несмотря на то, что за годы войны пистолетов Walther P38 наштамповали более миллиона штук, они считались элитным «сувениром». Такое оружие выдавалось офицерам СС и СД, а значит и ценными трофеем. «Вальтеры» и советским комсоставом ценились больше, чем ТТ — за меньший вес, удобность рукоятки и точность боя.

Пистолет «Вальтер» Фото: кадр из фильма

Иголки для швейных машин

В послевоенные годы по СССР ходила байка, что один из бойцов Красной Армии выкинул все трофеи, и привез из Берлина только чемодан с иголками для швейных машин. А потом стал их продавать по рублю за штуку и стал миллионером. В этой истории есть зерно правды – швейные иглы и иглы для машинок действительно были огромным дефицитом в военном и послевоенном СССР.

Промышленности было не до производства бытовых мелочей, и те солдаты, что догадались запастись иглами, поступили мудро. Ценились и сами трофейные швейные машинки, особенно ножные. Но их простому солдату было не дотащить. Так что их приобретали через трофейные склады или комиссионки.

Бритвы «Золинген»

В Красной Армии не было принято носить бороды. Так что бойцы брились опасными бритвами. Те, что были немецкого производства, очень ценились за хорошую сталь. А дальше ценность прибора зависела от рукоятки. Особенно популярны были бритвы с клеймом «Золинген» — лезвия у них считались лучшими.

Перочинные ножи тоже ценились солдатами как достойные и полезных в хозяйстве трофей. А вот кортики и кинжалы считались на фронте ненужной роскошью – хлеб ими не отрежешь, консервы не вскроешь, а таскать с собой неудобно.

Губные гармошки Militär Musik

По большей части губная гармошка в руках советского бойца – просто сувенир. Их в основном брали на удачу. А у солдат Вермахта губная гармоника была популярна, как национальный немецкий инструмент. Его носили в нагрудном левом кармашке, потому что верили в рассказы, как гармошка спасала от летящей в сердце пули.

И вообще губная гармошка – чуть ли не единственный музыкальный инструмент, который мог позволить себе носить солдат. Бывали случаи, что фронтовики везли в СССР и аккордеоны (ценилась фирма Weltmeister), а офицеры — даже пианино, но в массовом порядке такие трофеи распределялись через спецсклады.

Губная гармошка Militär Musik Фото: EAST NEWS

Ткань, нижнее белье, обувь

Такие вещи солдаты и офицеры домой отправляли в основном посылками. Как известно, к концу войны командование разрешило фронтовикам слать домой посылки раз в месяц. В такие посылки старались не класть ценных вещей – во-первых, был утверждённый список, что можно присылать, а во-вторых на почте нередки были случае воровства. Но белье и ткань весили немного, а в разоренных селах были очень нужны. Так же бывало, что в такие посылки клали американские консервы, европейские сигареты, яичный порошок и т.д.

Кожаные вещи, меха, фотоаппараты

А также костюмы, рубашки, обувь, ковры… Такие вещи как раз везли уже после окончания войны. Советское командование разрешило в качестве поощрения выдавать или продавать с трофейных складов как раз такие предметы. Их брали в основном офицеры – зачем солдату в деревне кожаное пальто или фотоаппарат?

И их как раз потом везли в чемоданах и тюках через Европу на знаменитых эшелонах прямо на крышах вагонов. Такие перегруженные барахлом поезда, рассказывают, были похожи на цыганские кибитки. И жители тех стран, через которые передвигались такие караваны, пытались сдернуть какие-то тюки прямо на ходу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Минобороны рассекретило данные о героизме советских солдат при освобождении Берлина

Военное ведомство опубликовало документы из фондов своего Центрального архива (подробности)

Возрастная категория сайта 18 +

Сетевое издание (сайт) зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-80505 от 15 марта 2021 г.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР — НОСОВА ОЛЕСЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА.

ШЕФ-РЕДАКТОР САЙТА — КАНСКИЙ ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ.

АВТОР СОВРЕМЕННОЙ ВЕРСИИ ИЗДАНИЯ — СУНГОРКИН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ.

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.

АО «ИД «Комсомольская правда». ИНН: 7714037217 ОГРН: 1027739295781 127015, Москва, Новодмитровская д. 2Б, Тел. +7 (495) 777-02-82.

Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.kp.ru, в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда», и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.

Источник: www.kp.ru