С помощью знаков-амулетов человек полагал оградить себя от вредных духов, сглаза и прочих несчастий. Такому назначению орнамента соответствовало его расположение на одежде и на жилище. В одежде украшались орнаментом, прежде всего края, разрезы, отверстия: воротник, вырезы, застежки, края рукавов и подола. Одежда сама по себе считалась достаточно надежной защитой человека от вредоносных воздействий извне, но уязвимым местом одежды были отверстия, через которые могли проникнуть злые духи, и потому они нуждались в дополнительной защитной силе. Края, украшенные узором, считались недоступными для отрицательных воздействий, швы же делались двойными, а у некоторых народов одежда вдоль швов дополнительно прошивалась цветными нитками. «Не случайно на декоративных изделиях большинства народов узоры вышивки расположены по линии швов и бортам одежды или по краям плоских изделий. В этом свете небезынтересно заметить, что общепринятые в башкирском языке древнетюркские термины для обозначения вышивки — сигеу, тайну — в их изначальном смысле восходят к понятиям «ограничивать», «обрамлять», «окаймлять».[7]

Мастер класс по изготовлению женского нагрудного украшения «Сэлтер»

Костюм людей молодого и среднего возраста отличался у башкир яркостью. Отдавалось предпочтение красному цвету в сочетании с зеленым и желтым. Реже использовался синий. В старинной белой одежде красной была отделка — вышивка, аппликация. Для верхней одежды, особенно пожилых, употреблялись черные ткани.

Украшения – обереги

В башкирском народном костюме немало украшений. В прошлом многие украшения у башкир играли роль талисманов, оберегов и служили показателем родовой принадлежности. Большинство украшений башкирок включали ожерелья (муйынсаk), затылочные заколки (елкэлек, елкэмес), подвески (суk, сулпы), бляхи для нагрудников и головных уборов (kаш), серьги (алkа, пырhа), браслеты (белэзек, безэлек), перстни и кольца (йэзэк, балдаk), застежки (kаптырма).

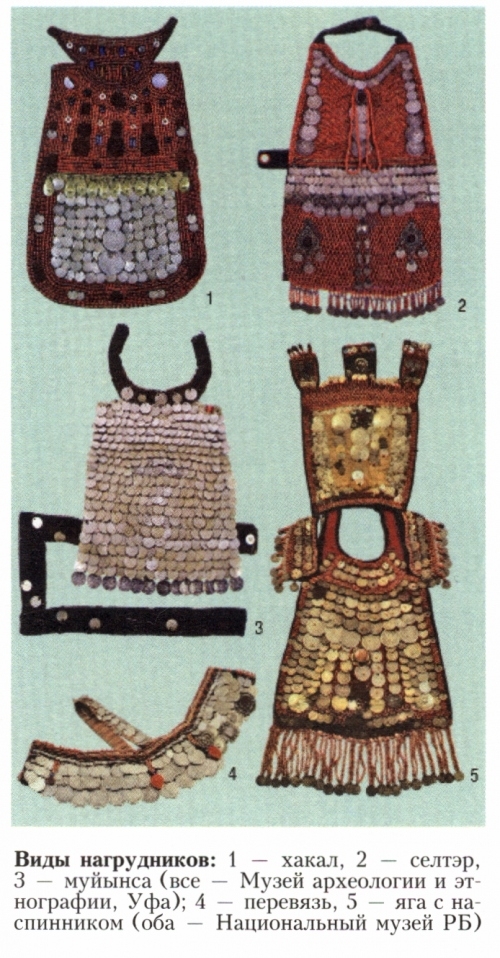

В наборе украшений главными являлись нагрудник и наспинник. Вначале нагрудник считали оберегом, но из-за утраты традиции он стал просто украшением. Селтэр — нагрудное женское украшение. Селтэр — означает «кружево», «сетка». Это украшение представляло собой плетенную из коралловых нитей коралловую сетку, которую украшали монетами.

Сакал — женский нагрудник, имел мягкую полуовальную форму. Его главным

убранством являлись художественно расположенные узорчатые бляхи, полудрагоценные камни в серебряной оправе. Нагрудник закрывал грудь и

спускался ниже талии. Он удерживался с помощью ошейника и широкого пояса. Трапециевидная простёганная на подкладке основа была покрыта украшениями. На нагрудниках можно было увидеть кораллы, монеты и штампованные узорные жетоны.

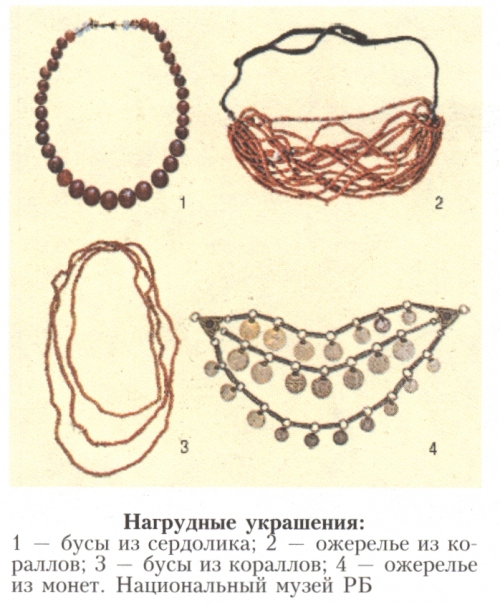

Большую группу представляли украшения из нашитых на ткань кораллов, монет, раковин, бисера, серебряных монет, ювелирных изделий: нагрудники (селтэр, hаkал, яга, муйынса, башкизеy, алмизеy), наспинники (инhэлек), перевязи (эмэйзек, дэyэт, хэситэ), накосники (kаралыk, сэсмэy, сэстэнкэ, арkалыk, сэсkап, сэс yргес), сплетенные из бус и кораллов сетки, пелерины, ожерелья. К ним относятся нагрудное и наспинное украшение, нагрудное украшение, женский головной убор.

Мастер-класс по изготовлению башкирских нагрудников в галерее «Ижад»

Для отпугивания злых духов в башкирском костюме использовались шумящие подвески. Впоследствии у мусульманских народов подвески сохранились только в женской одежде (предупреждение о приходе «сосуда греха»). В украшении костюма использовались кораллы, бусины, цветное стекло и полудрагоценные камни в оправе, раковины, перламутровые пуговицы, серебряные кружки и монеты. В основе этой традиции лежали древние представления людей, согласно которым кораллам, сердолику, бирюзе, перламутру, звону серебра приписывалась особая очистительная, отгоняющая злых духов сила. Постепенно эти представления забывались, люди привыкали смотреть на необычные предметы с чисто эстетической точки зрения.

Возможно, в какой — то мере нехваткой собственных ювелирных изделий объясняется широкое распространение у башкир оригинальных украшений, изготовление которых требовало творческого участия женщины.

Мой дом – моя крепость

В украшении жилища исходили из тех же представлений: «Мой дом — моя крепость», а потому в первую очередь надо было украсить места возможного проникновения в дом злых духов. Украшали, прежде всего, ворота, ставни и наличники окон, а также края крыши. Наличники завершались карнизами. Им придавали разные формы.

Например, форму пологой ярки, концы которой представляли собой прямые отрезки, загнутые кверху. Подкарнизные доски оформляли фигурными накладками.

На подоконной доске и над карнизом наличника принято помещать силуэты птиц, которые символизировали мир. Они приносили благословения небес, душевное равновесие и надежды на лучшее. Окна домов снабжали ставнями. Ставни оформлялись резьбой или росписью.

Мастера-резчики выполняли на небольшую глубину элемент башкирского орнамента — кускар, круг, полукруг, ромб в сочетании с другими простейшими формами. Башкирские мастера-резчики внесли в украшение жилищ немало элементов, обусловленных сложившимся характером народной культуры. При этом предпочтение отдается традиционной орнаментике, к примеру, сложным композициям из S-образных фигур, рогообразному узору “кускар”.

В украшении жилищ важное место занимает также и цвет. В окраске чаще используются красный, белый, синий цвета, несколько реже — голубые и светло-голубые тона в сочетании с белым.

Башкирский орнамент очень древний, но и сейчас не потерял своей актуальности. Если пройти по городу или какому- либо селу, можно увидеть на домах, зданиях башкирский орнамент. Радует, что его используют в современных архитектурных постройках и в интерьере: в оформлении интерьера в современных гостиницах, кафе и ресторанах. К примеру, здание конгресс — холла в городе Уфе, здесь установлен большой остекленный фасад с самым большим башкирским орнаментом, протяженность которого составляет 179 метров и площадью- 2377 кв. метров. Это впечатляет!

Можно сделать вывод, что многонациональный народ Башкирии высоко чтит традиции края и любит свою культуру — культуру наших предков. А это значит, башкирский орнамент будет передаваться из поколения в поколение.

Имена – обереги

Состав личных имен людей (фамилии, имена, прозвища) связан опосредованно с реальной действительностью, отражает мировоззрение и эстетические взгляды их носителей.

В прошлом имена башкир были более конкретными, их значение прозрачным, понятным, со временем они все более абстрагировались, это произошло особенно после принятия Ислама. Домусульманские имена стали употребляться все меньше и меньше, они до наших дней сохранились в большинстве своем в фамилиях и документах.

Названия диких и домашних животных занимали значительное место в общем именнике башкир. Эти имена, очевидно, возникли в тот период, когда люди верили в магическую силу слова (имени) и старались придать имени то качество, которое хотели видеть в своем ребенке: здоровье, крепость, силу, ум, находчивость и др.

Поэтому преимущественно применялись в качестве имени названия сильных, могущественных зверей: Арслан (лев), Юлбарыс (тигр) и тотемных животных, как Айыусы, Айыухан (медведь), Буребай (волк), Тулкусура (лиса), hеляуhен (рысь). Но никогда не называли ребенка именем kуян (заяц), кузян (хомяк), йомран (суслик) и т.п. Они встречаются сейчас в качестве родовых подразделений или уничижительных прозвищ.

Среди прирученных животных особое место занимает собака (эт) и щенок (кучук). Это имена-обереги. Они сохранились сейчас только в фамилиях, хотя их носители свои фамилии переименовывают на русский лад, чтобы избежать отрицательных восприятий (Итбаев, Иткулов, Итдимасов) и кучук (Кучуков, Аккучуков, Иткучуков, Кучукбаев, Кучуккулов) и др. Тем самым стирается истинный смысл древнего имени.

Встречаются больше всего общие наименования животных, как Йылкыбаев (от слова йылкы “конь”), Малбаев (от слова мал “скот”). Но башкиры никогда не давали имени угез (вол), хыйыр (корова), бейэ (кобыла) и т.п., хотя в русских именах их сплошь и рядом.

В составе древних имен имеются названия детенышей животных: колонбай (жеребенок), конанбай (двухлетний жеребенок), кузы, кузыбай (ягненок).

Только в фамилиях сохранились названия видов верблюда: Нартайлаков (нар+тайлак “двухгодовалый жеребенок одногорбого верблюда”), Нарбутов (нар+бута “детеныш одногорбого верблюда”).

В именовании своих детей названиями детенышей животных выражаются также особо почтительное отношение к этим животным и тотемистические взгляды. Кстати, наименования растений не имеют места в именнике башкир.[8]

Именник всегда подвижен, постоянно меняются его состав и формы. А значит, движение башкирского именника имеет тенденцию к краткости, звучности и абстрагированности по смыслу. К примеру, жители города Октябрьского в 2005 году для девочек предпочли Алину и Элину, а для мальчиков — Руслана, Рината, Рустема. Эти имена вышли на ведущее место.

В целом именник сужается, то есть количество наиболее употребительных имен становится меньше, частотность одних и тех же имен больше.

Источник: megalektsii.ru

Женское нагрудное украшение башкир как называется

‒ раскроить из ткани-основы четыре прямоугольника со следующими параметрами: H = 42 см, В (нижняя) = 36 см, В (верхняя) = 25 см;

‒ раскроенные детали стачать, а затем выстегать.

3. Заготовка деталей нагрудника из поверхностной ткани:

‒ раскроить из красной ткани два прямоугольника с предыдущими параметрами плюс 0,5 см. Если ткань очень тонкая, то скроить четыре детали;

‒ раскроенные детали стачать, за исключением горловины и места соединения нагрудника с лямками;

‒ швы проутюжить, вывернуть и приутюжить.

4. Полученную деталь из ткани-основы вложить в деталь из красной ткани.

5. Изготовление сетки:

‒ Сетка плетется отдельно на подушке, а затем нашивается на основу.

‒ Следует приготовить иглы, булавки, красные нитки, подушку, ножницы, мелкий бисер. Измерить параметры нижней части полученной детали основы.

‒ Заправить нить в четыре слоя в иглу, закрепить на подушке, оставляя конец для последующего регулирования. Нанизать один ряд и закрепить булавкой на подушке, после чего начинать плести второй ряд: в начале ряда нанизать семь бисеринок и две для стойки, затем нить оборачивают через нить, проходящую между 2-й и 3-й бисеринками первого ряда, и обратно нить идет через стойку.

‒ Далее весь ряд нанизывают уже по 4 бисеринки и 2 для стойки. Число бисеринок в ячейках должно быть всегда четным, за исключением при повороте – там 5.

‒ Если нить заканчивается, то другие нити только прикручиваются, ни в коем случае не привязываются, так как они быстро распускаются.

‒ При плетении сетки нитки сильно не стягивать, так как при носке они будут перетираться о бисеринки и просто порвутся.

Изготовление «тояк»:

«Тояк» — это висячая бахрома с монетой в конце, захватывающая две ячейки сетки и располагающаяся по всей полосе нижнего края сетки. Ранее ширину нагрудника измеряли количеством «тояк». В среднем украшение состоит из 20‒25 «тояк».

Изготавливают «тояк» сразу по окончании сетки, не обрывая нить.

Нанизывают 8 бисеринок (самое оптимальное число, так как если брать 10‒12, то «тояк» получится длинным и при постоянном качении нити будут перетираться и рваться) плюс 2, затем монету (обмотать дважды) и обратно через 8 бисеринок. Далее нанизать 2, нити закрепляют в середину 1 ячейки последнего ряда сетки и обратно через последнюю бисеринку. Образовывается кисть. И так до конца сетки.

Бисер для выполнения «тояк» отбирается самый ровный и красивый, а монеты должны быть все одинаковые.

6. Изготовленную сетку нашиваем на основу. «Тояк» должен располагаться за пределами основы, то есть «в воздухе».

7. Над сеткой нашить 5 рядов монет в форме чешуи, при этом каждый ряд слегка накладывается на другой.

8. По краям изделия верхней части вышить бисером швом «вприкреп» по 3 ряда, параллельно и плотно расположенных друг к другу, по краям; над рядами монет – 4 ряда; область горловины – 2 ряда.

9. Вплотную и параллельно рядам из бисера в области горловины нашить цепочку незаметными стежками.

10. Вдоль цепочки нашить мелкие одинаковые монеты.

11. Параллельно рядам из бисера, расположенным по краям, нашить монеты разных размеров по возрастающей, при этом накладывая их друг на друга.

12. Незаполненное поле вышить бисером швом «вприкреп» по диагонали, то есть в форме елочки.

13. Готовое изделие осмотреть, удалить нюансы.

Видеоурок от мастерицы Гузель Багаевой-Каримовой по изготовлению традиционных и стилизованных нагрудников.

Тема: Сетка из бисера ‒ основа нагрудника селтәр. На видео: принцип плетения сетки из бисера.

НАГРУДНИКИ И СОВРЕМЕННАЯ МОДА

Жительница Башкирии Инзира Хабибрахманова – юрист, преподаватель одного из ведущих вузов республики, а также дизайнер-бизнесмен – возродила популярность национального украшения, разработав этно-футболки. Для современных женщин и девушек выпускаются трикотажные рубашки с принтом в виде настоящего башкирского нагрудника.

«Сейчас происходит усиление этнической идентификации на фоне ослабления традиционной национальной бытовой культуры. На протяжении всей истории человечества одежда является одним из значимых элементов оформления внешности человека, которая может дать представление о его социальной принадлежности, культурном и этническом статусе, уровне материального достатка, ‒ говорит Инзира Хабибрахманова.

‒ Я всегда хотела носить башкирский нагрудник как можно чаще, ведь он очень красивый. Но он и тяжелый — около трех-пяти килограммов. Такой я носила исключительно по праздникам, и после у меня очень болела шея. Всегда хотелось иметь элемент в одежде, который мягко подчеркивает национальность, отражает историю моего народа.

Первую футболку с нагрудником сделала себе в марте 2016 года – друзьям и знакомым, даже случайным прохожим она пришлась по душе. Люди стали просить меня сделать такие же футболки. Потом возникла коллекция из восьми видов, которая продолжает пополняться».

Интерес и спрос на этно-футболки есть. Основная целевая аудитория, конечно, женщины. Молодые девушки берут чаще. Много футболок берут в подарок. Например, увозят друзьям и родственникам, живущим за границей.

Есть и коллективные заказы, рассказывает собеседница.

С коллекцией этно-футболок можно ознакомиться

в Instagram на странице maturufa.

Технология изготовления не сложная и занимает порядка 40 минут: разрабатывается компьютерный дизайн и на хлопчатобумажной футболке с покрытием печатается рисунок нагрудника. За основу берутся настоящие нагрудники, которые производят в Абзелиловском районе. Фото для печати будущих принтов Инзира Шамсулловна делает сама. Фотопринт практичен и износостоек.

«Мастеров по изготовлению нагрудников очень много. И с каждым годом все больше. Изготовление нагрудных украшений стало модной тенденцией, что очень отрадно. Для меня самое важное — популяризация башкирской культуры. Я изучаю национальные костюмы народов мира, историю моды, тренды, в том числе этно- и эко-моду.

Некоторые национальные костюмы невероятно красивы. Костюм не просто следует за изменениями в обществе, а чаще всего предвещает будущее. Таким образом, современная одежда должна не просто имитировать национальные черты, а креативно их преображать», — отмечает она.

По мнению собеседницы, в одежде испокон веков отражались особенности хозяйства, рост и развитие экономики и даже особенности семейного быта. Национальный костюм башкир не просто данность, а воплощение многовековой истории и традиций, отражение образа жизни и характера народа.

НАГРУДНИК В БРОНЗЕ

Башкирский нагрудник запечатлен в одном из самых главных республиканских памятников – Монументе Дружбы. Памятник возвели в честь 400-летия присоединения Башкортостана к России. У основания монумента находятся две бронзовые фигуры — русской и башкирской женщин. Они показаны величаво сидящими по разные стороны от «меча», вполоборота друг к другу.

В руках женщины протягивают лавровые венки, считающиеся символом мира. Они символизируют собой Россию и Башкирию.

По данным портала ufa-gid.com, фигуру русской женщины скульптор Михаил Бабурин лепил со своей дочери, а чтобы выразить в бронзе национальный башкирский характер, он вместе с помощниками ездил по аулам. Были сделаны натурные зарисовки, отобрано самое характерное, типичное. Тем не менее моделью для фигуры женщины-башкирки, входящей в ансамбль памятника, скульптор выбрал педагога московского вуза Зухру Муратову – уроженку Уфы. Сначала она отказывалась, но все же согласилась – позировала четыре месяца.

Платье башкирской женщины украшает нагрудник. По словам автора книги «Башкирский костюм: Технология. Конструкция. Декор» Айгуль Камалиевой, украшение похоже на стилизованный нагрудник.

«Скорее всего, это стилизованный нагрудник, но точно не могу утверждать. Я видела очень много нагрудников. Было бы сложно отлить традиционный нагрудник, сделанный по всем историческим канонам. Но это точно нагрудник — длина у него до талии, прикрывает грудь, а выпуклости ‒ это так изобразили монеты. Как правило, нагрудники бывают с чешуйчатой зашивкой — все сшивается целиком, а здесь, у скульптуры, монеты расположены местами, единично», — отмечает Айгуль Камалиева.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Айгуль Камалиева

кандидат технических наук, доцент Института развития образования Республики Башкортостан

«Башкирский национальный костюм настолько многослоен, если так можно выразиться, его обязательно нужно рассматривать через призму истории», — считает кандидат технических наук, доцент Института развития образования Республики Башкортостан Айгуль Камалиева.

По мнению эксперта, длительные исторические контакты с племенами, периодически появлявшимися на территории Южного Урала, оставляли свой след в культуре, в данном случае, в одежде.

«Если не знать историю, костюм не понять вообще. Но и этого недостаточно, нужно изучить фольклор, мировоззрение, философию, обряды народа – словом, всё, чем жили те люди, в эпоху которых костюм создавался. Научная работа Светланы Шитовой в первую очередь ценна тем, что она выделила исторические пласты.

То время для учёного было сложным, но одновременно и благодатным по той причине, что у населения всё ещё сохранялись натурные образцы одежды, имеющие длительную историю. Это платья, народные костюмы, головные уборы. А насколько ценны и богаты с исторической точки зрения нагрудники!» — отмечает Айгуль Камалиева.

По ее словам, сейчас появилось много рукодельниц, которые интерпретируют народные мотивы в современной одежде.

«Здесь важно иметь чувство вкуса – врождённое чувство вкуса, гармонии. Более того, нужно изучить мировоззренческую основу костюма, его философию. Нужно понимать, что народный костюм — это родное, близкое, неприкасаемое, и если кто-то начинает интерпретировать костюм в ультрамодных тенденциях, люди могут это воспринять как личное оскорбление.

Но если соблюсти все традиции, создать гармоничный костюм, то восприятие будет совершенно другое. Ещё один немаловажный аспект: народный костюм – это нравственность, в его основе лежит духовная составляющая. Поэтому не стоит сомневаться, что прекрасно выполненный в лучших традициях нагрудник, который будет надет на неприкрытую грудь, вызовет возмущение.

Когда народный костюм относят только к материальной культуре – это неправильно: в народном искусстве духовное и материальное было единым, одно питало другое и наоборот. Костюм башкир складывался веками, в него вложено мировоззрение целого народа. Например, нагрудник – это один из самых древнейших элементов костюма.

Даже его прототип, если почитать книгу Нияза Мажитова «История Башкортостана. Древность. Средневековье», был извлечён из памятника синташтинской культуры эпохи бронзы (II ‒начало I тыс. до н.э.). Учёные извлекли детали, отдельные элементы металлического нагрудника, которые в древности пришивались на кожаную основу.

Кожа растворилась в земле, а металлические элементы остались лежать в таком положении, в каком их пришивали. Сейчас нагрудники делают из тканевой основы в несколько слоёв, чтобы ткань не порвалась в местах пришивания монет. Если сравнить композиционное расположение деталей древнего нагрудника и современного, то они очень похожи», ‒ рассказывает эксперт.

Айгуль Камалиева считает, что использование элементов народного костюма в современной повседневной одежде требует большой деликатности. Она уверена, что в каждом из нас живут воспоминания о наших бабушках в длинных платьях и с платками на головах, о дедушкиных тюбетейках и др. И по ее мнению, с этими символами наших корней «нужно обращаться очень бережно и ответственно».

«Я не раз говорила, что использовать национальные элементы в одежде нужно, вопрос в том, как это делать. Недавно я видела сюжет о молодой предпринимательнице: она с помощью печати на ткани декорировала белые футболки фотографиями башкирских нагрудников, статуэток из коллекции сарматского золота и т. д. Идея очень интересная и результат получился достойный.

Думаю, людей, неравнодушных к своей культуре, ее продукция заинтересует. Беда нашего общества в том, что наша одежда обезличена, мы не носим на себе символов своих корней и традиций и потому медленно теряем связь с предками. Не замечали, что именно во время национальных праздников возникает чувство единства со своим народом, потому что мы погружаемся в мир прошлого, имеем возможность слушать народные песни, кушать национальные блюда, смотреть на артистов в национальных костюмах. Народное – это всегда коллективное. Поэтому чем чаще и дружнее мы будем привносить в свой образ национальные элементы, тем больше шансов сохранить нашу национальную идентичность», ‒ говорит Айгуль Камалиева.

ЛИТЕРАТУРА

Авижанская С.А. Украшения из кораллов, бисера и монет //Авижанская С.А., Бикбулатов Н.В., Кузеев Р.Г. Декоративно-прикладное искусство башкир. Уфа, 1964; Башкирские нагрудные украшения из кораллов и монет: [альбом-кат.]. Уфа, 2006.

Камалиева А.С. Конструктивные решения башкирской народной одежды: Монография. – Уфа: РИО РУНМЦ МО РБ, 2006. – 188 с., табл., рис.

Шитова С.Н. Башкирская народная одежда, — 1 изд. — Уфа: «Китап», 1995.

Источник: kitaplong.ru

Нагрудные украшения

Нагрудные украшения, дополнение к праздничной, ритуальной и повседневной жен. одежде (см. Костюм башкирский). Н.у. башкир (нагрудники, перевязи, ожерелья, булавки и др.) входили в комплекс украшений традиционных, имели терр. различия. Нагрудники и перевязи надевали на платье (күлдәк) или камзол.

Они состояли из плотной основы (сукно или тонкий войлок, обшитые красной тканью), на к-рую нашивали кораллы, бисер, раковины-каури, монеты, бляхи, сулпы, цепочки, бубенчики и др. Кораллы собирали в низки, из к-рых выкладывали узоры, плели сетку, составляли бахрому по низу нагрудника.

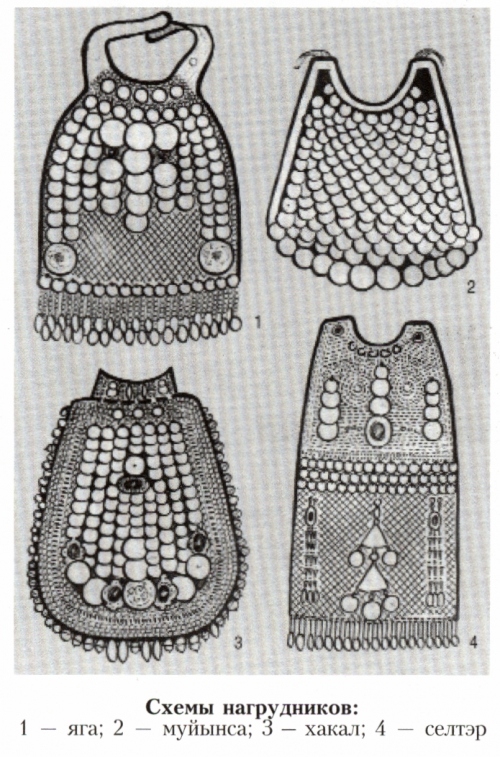

Нагрудники разных этнографических групп башкир различались по названию, форме, размеру, соотношению метал. и коралловых нашивок и порядком их расположения на ткани. Особенностью нагрудника юго-вост. и юж. башкир (селтәр) была массивная вытянутая форма и широкий пришивной пояс, поддерживавший украшение.

В его верх. части кораллами выкладывался плотный узор в виде кругов и полукружий, края обшивались монетами, ср. часть обозначалась по уровню талии несколькими горизонтальными рядами монет, ниж. состояла из коралловой сетки, которая завершалась коралловой бахромой. Нагрудник зауральских башкир (яға) имел трапециевидную форму, края обшивались рядами монет, кораллами, ср. часть нагрудника украшалась сеткой из кораллов, монетами, сулпы и подвесками из нашитых на тесьму (бау) крупных монет и блях; иногда его носили с наспинником (иңһәлек), скрепив их на плечах перемычками.

Нагрудник сев.-вост. башкир (муйынса) отличался небольшими размерами, его тканевая поверхность обшивалась монетами чешуевидным узором, иногда украшалась бусинками, редко — кораллами. Нагрудник юго-зап. башкир (һаҡал) имел слегка вытянутую, полуовальную форму, у шеи пришивался круглый «воротничок», ср. часть обшивалась крупными монетами, бляхами, подвесками, пронизками, края обводились широкой полосой крупных кораллов. Иногда его носили вместе с наспинным украшением. Сев. и сев.-зап. башкиры носили перевязи (әмәйлек, дәүәт, хәситә) с левого плеча под правую руку, трёхъярусные ожерелья из кольчатых цепочек, украшенные медальонами и монетами (һырга), съёмные воротники с длинными шумящими подвесками (яға сылбыры), тесёмки с одним-двумя рядами крупных монет (муйын тәңкәһе), бусы из янтаря (гәрәбә муйынсаҡ).

Тяжёлые нагрудники с большим кол-вом кораллов и монет в осн. носили замужние женщины. Украшением девичьего костюма служили ожерелья из сплетённых коралловых нитей, иногда дополн. тонкими цепочками (мәрйен муйынсаҡ и др.). В числе наиб. распростран. Нагрудные украшения были бусы из полудрагоц. камней, луновидные украшения с позументом и монетами (һаҡалтай) и др.

Нагрудные украшения выполняли роль талисманов, оберегов. Были распространены у татар, удмуртов, марийцев, чувашей, народов Средней и Передней Азии.

Источник: wiki02.ru