[II.3.6] Рисунок. Прорись. Подлинники. Золочение. Красочный слой

[II.3.6.4] Золочение

Если некоторые части иконы: фон, нимбы, оплечья, поручи и другие детали — предполагается позолотить, то это необходимо выполнить до нанесения красочного слоя. По порядку работы сначала будет сказано о способе золочения. Для золочения необходимы специальные материалы.

1. Лаки.

Масляный лак ПФ-283 (быв. 4С).

Масляный морданный лак бывает фабричного производства или варится самими специалистами — позолотчиками. Перед масляным лаком 4С он имеет некоторые преимущества: сохраняет способность брать золото в течение 12 часов, дает более блестящую золоченую поверхность.

Шеллачный лак. Так как грунт готовой доски по своей пористости способен сильно впитывать масляный лак, не оставляя на поверхности левкаса нужной клеящей пленки, поверхность левкаса предварительно закрепляется в местах, подлежащих золочению, шеллачным (спиртовым) быстросохнущим лаком. Перед употреблением его необходимо взбалтывать, так как частички шеллака оседают на дно.

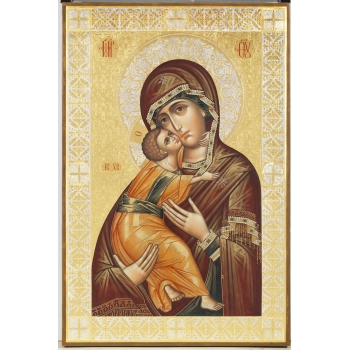

Образ с изображением Пресвятой Богородицы и Серафима Саровского.

2. Для позолоты фонов, нимбов и других деталей иконы требуется так называемое «сусальное золото» — «желтое» или «червонное». Существует еще «зеленое» золото с холодноватым оттенком. В данном случае оно не годится. Зеленое золото стали применять, когда вошло в употребление так называемое «твореное золото» (в XVII в.), им расписывали разноцветные драпировки, прокладывая по холодным колерам зеленое золото, по теплым — желтое.

3. На крупные детали икон, например на фон, листы золота накладываются прямо с книжки. Для золочения мелких деталей лист золота предварительно выкладывается на специальную замшевую подушку, на которой он разрезается острым ножом на куски нужной величины, а отсюда каждый кусок переносится при помощи лапки на нужное место. Подушку приготовить нетрудно.

Берется кусок фанеры или тонкая ровная дощечка прямоугольной формы — 15 х 20 см (можно немного меньше или больше). По размеру дощечки подбирается кусок меха, лучше замши, который и прибивается мелкими гвоздями с трех сторон к обрезам дощечки мездрой кверху. Открытой оставляется одна из больших сторон. Через нее ножом, по возможности равномерно, до отказа засовывается вата, после чего забивается гвоздями и эта сторона.

4. Для разрезания золота существуют специальные ножи, у которых длинная режущая часть заточена с обеих сторон. За неимением такого ножа можно пользоваться скальпелем. При разрезании золота нож следует держать не перпендикулярно к поверхности подушки, а наклонно, по диагонали, что предохраняет замшу подушки от разрезов.

5. Кусочки разрезанного золота берутся с подушки лапкой. Для изготовления такой лапки пользуются мехом, у которого волос более или менее упругий и длинный (4–5 см). Обычно употребляется кончик хвоста белки. Волос меха расправляется веером, и в центре наклеивается кусочек картона.

Иногда, для удобства, к лапке приделывается рукоятка.

6. Для золочения необходимо сливочное или топленое масло. Сухой волос лапки не возьмет золота, оно прилипает к маслянистым поверхностям.

Почему нельзя ставить иконы

Перед работой лапкой слегка смазывают сливочным маслом верх кисти левой руки и, держа лапку правой рукой, время от времени легко проводят ею по маслянистой кисти левой руки, сообщая этим волоскам лапки способность прихватывать золото и переносить его на нужное место. Руки при этой работе должны быть совершенно чистыми. За неимением лапки некоторые рекомендуют пользоваться таким же образом кусочком упругой бумаги, натертой парафином.

Если золото кладется на масляный лак (ПФ-283), приглаживать его ватой нельзя, так как лак через мельчайшие поры золота просачивается и может захватывать ворсинки ваты. В этом случае золото следует только прижимать чистыми пальцами. Если золочение идет по мордану, золото можно приглаживать кусочком ваты.

7. Твореное золото, нанесенное на живопись поверх красок, следует шлифовать. Без этого оно не имеет свойственного золоту блеска. Для шлифования существуют так называемые «зубки» различной формы, которые представляют собой гладко отшлифованные кусочки агата, приделанные к рукояткам.

Шлифуя золото зубком, нужно избегать по возможности прикосновения к красочному слою, чтобы его не повредить. За неимением такого зубка пользуются зубом (клыком) какого-нибудь животного (лучше других волчий зуб).

Все участки иконы, подлежащие золочению, можно вначале пройти взбитым белком куриного яйца — для закрепления грунта. Белок наносят мягкой кисточкой и хорошо просушивают. Затем все эти участки слегка смазывают шеллачным лаком. Если лак налить густо, он расплывается и, быстро застывая, образует по своим границам нежелательные возвышения.

Быстросохнущий лак не всегда удается проложить ровно. Поэтому после полной просушки лака обрабатываемую поверхность необходимо сгладить, то есть подчистить скальпелем случайные неровности. Затем упругой кисточкой (лучше лопаточкой) на подготовленные участки левкаса тонким слоем наносится масляный лак. Для ровности, где возможно, его можно загладить пальцем. Кисточку и руки по окончании работы надо протереть подсолнечным (или льняным) маслом и вымыть водой с мылом.

Через несколько минут лак перестает маслиться, и тогда, на последних стадиях его просыхания, надо приступать к золочению. Если лак очень свеж и отлип велик, золото может «утопнуть» и потерять блеск; если лак пересох, золото не будет прочно держаться и даже не будет приставать. Придется наносить новый слой лака.

Когда площадь золочения большая и желательно, чтобы отлип держался дольше, в лак можно добавить несколько капель олифы. Морданный лак в этом отношении удобнее. Его готовность испытывается кусочком ваты в каком-нибудь незаметном месте: если лак не забирает ворсинок ваты при легком к нему прикосновении, он готов и его способность брать золото после этого сохраняется до 10–12 часов, что является большим удобством для позолотчика. Кроме этого, во время работы золото можно приглаживать ватой.

Золото, положенное на масляные лаки, не шлифуется. Шлифуется золото, положенное на так называемый «полимент». Полимент — французское слово, образованное от глагола «полировать» (лощить).

Золочение на полимент — работа очень трудоемкая, требующая навыка; отполированная поверхность этого золота приобретает чрезвычайный блеск, чем сильно отличается от золота, положенного на масляные лаки, имеющего известную матовость. На иконах, имеющих позолоту на полимент, в местах потертостей всегда можно видеть красную подкладку полимента. Время внесло в эту технику много украшений. Фоны и поля получили чеканку. Рисунок чеканки на полях стал раскрашиваться под эмаль.

В позднейшей практике иногда прибегали к золочению «цирью», «цировкой» (от немецкого слова ziегеn — украшать). Этот прием заключается в следующем. Перед наложением красок или вся доска, или те детали иконы, где предполагается золотой узор, покрываются листовым золотом (или на полимент, или на лаки).

После просушки золото следует еще покрыть лаком и просушить. Чтобы краска не соскальзывала, вызолоченная поверхность должна быть протерта срезанной долькой чеснока. Затем наносится рисунок, накладываются краски, пишутся лики, а в местах, где должен быть узор, краска процарапывается до золота, так и получается нужный узор. Такая работа называется «писать золотом в проскребку».

Ремесленники вместо золота пользовались также алюминием, или фольгой. Белые листы фольги так же, как и золота, накладывались на левкас и покрывались прозрачным желтым лаком, который придавал поверхности вид позолоты.

| Если вы обнаружили опечатку или ошибку, пожалуйста, выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter. Сообщение об ошибке будет отправлено администратору сайта. |

Источник: www.icon-art.info

Золотые украшения на иконах в церкви что это такое

Среди современной церковной атрибутики очень многое кажется простым людям не совсем понятным. Например, часто возникает вопрос: «Почему священники носят золото, в частности, нагрудные кресты из драгоценного металла? Ведь Иисус проповедовал нестяжательство, и, вообще, золото в христианской традиции прочно ассоциируется с дьяволом». Действительно, как относиться к словам оперного Мефистофеля «Сатана там правит бал – люди гибнут за металл», если сами священнослужители украшают себя золотыми крестами?

В чём смысл нательного креста?

Для различных людей смысл ношения нательного креста разный. Для одних это просто красивое украшение, для других – дань традиции православия, этакий знак принадлежности к определённой конфессии. А для третьих крестик на груди − это просто дань моде, способ подчеркнуть, что он тоже не отстаёт от жизни и находится в «мейнстриме». А каков же истинный смысл ношения нательного креста в христианстве?

Согласно Библии, ни сам Иисус, ни его апостолы не носили крестов, что не удивительно: раньше распятие на кресте служило способом казни самых отъявленных негодяев. И лишь после того, как Сын Божий принял мученическую смерть, крест обрёл для всех христиан сакральный смысл. Весь смысл ношения нагрудного креста объясняется в послании галилеянам апостола Павла: «Я сораспялся Христу», то есть, стал подобен ему, полностью принял его учение. Из всех христианских конфессий только православные и католики носят нательные кресты.

Согласно православной традиции, наперсный (нагрудный) крест − это символ принадлежности к вере, защита от козней дьявола. По мнению же некоторых богословов, крест сам по себе, без искренней веры, не способен защитить от нечистого. Он лишь напоминание о страданиях Христовых, «вещественное свидетельство искупления». Относительно материала изготовления креста ни в одном святом писании не говорится. Это может быть любой материал, в том числе и золото.

Правда, что золото – металл дьявола?

Среди большинства людей бытует мнение, что золото – это металл дьявола. В его основе лежат изречения средневековых философов и богословов, осуждавших стяжательство и корыстолюбие. Так, согласно Евангелию от Марка, мытарь (сборщик налогов) Матфей, выбросил в пыль золотые монеты и пошёл за Христом, став его апостолом. Можно также вспомнить ветхозаветного золотого тельца, которому поклонялись иудеи, уничтоженного пророком Моисеем.

Но в то же время, в христианстве золото само по себе не символизирует нечто плохое, дьявольское. Поскольку эта религия по своей сути является не материальной, а духовной, то средоточием греха в ней выступают человеческие мысли и действия. Неодушевлённые предметы в христианской вере имеют чисто символический смысл и не являются самостоятельными «действующими лицами».

Поэтому религия, осуждая в людях необузданное желание обладать золотом, вовсе не считает сам металл вместилищем или воплощением дьявола. В православии золото ассоциируется с блестящей славой Христа, ослепительной чистотой неба, где пребывает Господь. Ещё в Библии упоминается, что волхвы принесли в дар младенцу Иисусу, кроме всего прочего, золото. «Златоустом» за свои великолепные проповеди был прозван богослов Иоанн, архиепископ Константинопольский.

Немного об энергетике золота

Вопрос об энергетике золота издавна является предметом ожесточённых споров. Одни считали, что этот жёлтый металл обретает мистическую власть над своим владельцем, делая его алчным и беспринципным. В качестве примера приводились многочисленные случаи, когда жажда обладания золотом становилась причиной самых ужасных преступлений, в которые оказывались втянутыми даже близкие родственники.

Одновременно с этим, золото наделялось благородными свойствами. Так, в античном мире считалось, что оно способно обезвреживать яды. Золото использовалось также в лечебных целях: от сердечно-сосудистых заболеваний, простуды и эпилепсии. Даосские монахи подходили к вопросу об энергетическом влиянии золота на человека, его организм, психику и нравственные качества чисто диалектически: на одних оно влияет хорошо, на других плохо.

Согласно древнекитайской философии, сила золота омолаживает организм, делает характер человека веселее и добрее. Но это относится только к людям, предрасположенным к позитиву. На людей с низким духовным развитием, склонным к злобе и лени, этот металл оказывает противоположное воздействие. Оно пробуждает в их душе худшие, низменные проявления натуры.

Золото считается проводником солнечной энергии у многих народов. Ещё древние египтяне, американские инки, ацтеки и майя, называли этот металл солнечным, считая, что и само солнце тоже состоит из золота.

Чем объясняется то, что священники носят золотые кресты?

Многие люди, наблюдающие церковные богослужения лишь по телевизору по торжественным случаям – на Пасху, Рождество, – обращают своё внимание на необычайно пышные облачения священников. Объяснить это достаточно просто:

- праздник − он и есть праздник;

- в торжественных богослужениях, особенно тех, что транслируют по ТВ, главными действующими лицами выступают далеко не последние лица в церковной иерархии.

Собственно же нательный крест можно, выражаясь армейским языком, воспринимать как часть униформы, знак различия ранга и выслуги лет. Поэтому далеко не каждому священнику полагается носить жёлтый наперсный крест. Каждый священник получает свой крест из рук епископа, возглавляющего территориальную епархию, как знак того, что ему разрешено проводить службы. В случае серьёзной провинности епископ вправе наказать нерадивого батюшку, сняв с его шеи крест и наложив запрет на проведение им богослужений.

Жёлтый наперсный (нагрудный) крест полагается к ношению только за определённые заслуги перед церковью, или за длительное служение в приходе. Молодые священники, только недавно заступившие на службу, носят белые кресты. Таким образом, жёлтые кресты выступают не предметом роскоши или украшения, а являются своеобразной наградой, знаком отличия в системе РПЦ.

В дни Великого поста, предшествующего Пасхе, все без исключения священнослужители носят деревянные нательные кресты, облачаясь в торжественные наряды только по случаю Воскресения господня. Вот эту «парадную униформу» и видят зрители по телевизору во время трансляций, поражаясь неподобающей, по мнению обывателя, роскоши нарядов церковных деятелей.

Цена креста как дань уважения Богу или как презрение к дешёвому дереву?

В церковной традиции кресты не именуются «золотым» или «серебряным», а именно жёлтым и белым. Более того, изготавливаются они вовсе не из этих драгоценных металлов. Жёлтые кресты простых священников изготавливают из латуни, и стоят они от силы 10 тысяч рублей, из которых основная стоимость – это работа мастера-изготовителя. Белые кресты делают в основном из мельхиора, и цена им порядка 5 тыс. руб. На торжественные богослужения латунные и мельхиоровые кресты начищаются своими владельцами до такой степени, что отличить их по блеску от произведений из настоящего драгоценного металла со стороны практически невозможно.

И лишь кресты высших церковных иерархов, от епископа и выше, изготавливают с применением золота. Но, опять-таки, не отливают из цельного куска драгоценного металла, а применяют технологию напыления, позолоты. Реального золота на таком кресте наберётся от силы 2−3 грамма.

Согласно внутреннему церковному уставу, на официальные приёмы к высшему духовенству каждый священнослужитель обязан являться со своим крестом, указывающим на его статус.

И напоследок нужно отметить, что кресты, даже латунные и мельхиоровые, не являются личной собственностью батюшки, а выдаются ему на время несения службы, так сказать, «под отчёт». Снимая с себя духовный сан, священнослужитель возвращает епископу и выданный ему когда-то крест.

Источник: tkaner.com

Почему на иконах золотой фон?

На древних византийских мозаиках и иконах святых писали на золотом фоне. Золото содержалось в кубиках смальты, из которой выкладывались мозаики, а иконные доски покрывали тончайшим листовым золотом. Это был именно драгоценный металл, вещество, но не краска, создающая эффект золота.

В Библии сказано, что для создания и украшения Скинии и Ковчега Завета Господь призвал мастера и исполнил его Духом Божиим, мудростью, … и всяким искусством работать из золота, серебра и меди (Исх 31:1–11). Библейский текст напоминает нам, что древние мастера не были творцами в современном смысле этого слова. Они не творили ничего от себя, но трудились по призванию Бога, и их труд был сродни совершению ритуала священником: мастер получал вещество — металл, золото — и придавал этому веществу смысл, значение, «освящал» его, претворяя в сакральный предмет.

Среди даров, принесенных Христу, первым названо золото как главный атрибут и эмблема царского достоинства Младенца, и как символ Его божественной природы. И это понятно, поскольку золото — абсолютная метафора света, а Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы (1 Ин 1:5).

В руках средневекового мастера излучающее чувственный свет золото становилось иконой незримого божественного света, а значит, и вожделенного каждым христианином Небесного Иерусалима, города, который был, как сказано в Откровении Иоанна Богослова — чистое золото (Откр 21:18). Святые, достигшие Небесного Царства, вечно пребывают среди этого золотого света. Блистающее и драгоценное вещество, золото было связано и с идеей страдальческого очищения, мученичества первых христиан. Апостол Петр призывал их быть стойкими во время гонений, дабы их вера оказалась драгоценнее… огнем испытываемого золота (1 Пет 1:7). Изображенный на иконе прошедший через страдания мученик пребывал «в средоточии огня не как плоть горящая, но как злато или сребро, в пещи разжигаемое».

Дмитрий Трофимов,

Руководитель творческих мастерских «Царьград»

Вопросы мастерам о церковном искусстве. Православный журнал «Фома» март 2014 год

Творческая мастерская Царьград

Источник: ortox.ru